과학철학적 접근을 통한 한의학적 연구방법론 고찰

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

This study examines the research methodology of traditional Korean medicine (TKM) as a means to integrate and connect its foundational theories with modern medical science. Through an approach rooted in the philosophy of science, we analyze historical responses to the introduction of modern medicine during a period of significant transition, highlighting the importance of preserving and establishing the identity of TKM. We also explore the willingness to adopt scientific research methods in this context. As a practical example of TKM's research methodology, we review the recently insurance-covered three-dimensional pulse imaging examination. This study reaffirms that TKM research methodology can facilitate not only integration with modern medicine but also the advancement of medicine as a whole by preserving TKM's unique characteristics and underlying principles while incorporating modern research methods and quantitative analysis.

Keywords:

Traditional Korean Medicine, Physiology of TKM, Research Methodology, Philosophy of Science서 론

최근 WHO의 전통의학 전략(Draft TM strategy)1) 2025-2034의 초안에 의하면, 그동안 전통, 보완, 통합의학의 발전을 위한 연구 활동과 연구센터 설립이 꾸준한 성장을 보인 반면 연구를 위한 재정적 지원은 제한적인 수준에 머물고 있어 그 발전이 더디다는 보고와 함께, 전통, 보완, 통합의학은 복잡한 의학 분야이기 때문에, 연구 결과의 왜곡을 방지하고 올바른 치료방법을 확립하기 위해서는 독특한 연구방법이 필요하다고 하였다. 특히 근거에 기반 한 치료를 제공하고 이를 현대의학 의료체계에 통합하는 문제는 여전히 어려움에 직면하고 있어, 추가적인 개선책이 요구된다고 보고하면서, 전통의학에 대한 독특한 연구개발을 통해 전통의학의 과학적 기반 강화와 미래 인류건강관리시스템 구축에 기여할 것으로 예측하였다. 우리나라의 전통의학인 한의학의 관점으로 옮겨와 보면, 전통의학의 독특한 연구방법은 한의학적 연구방법으로 생각할 수 있으며, 한의학적 연구방법의 역할과 그 필요성이 세계보건기구에서도 언급이 되기 시작했다고 볼 수 있다.

본 연구에서는 한의학과 현대의학 이론의 연계와 통합을 위한 방향설정과 방법을 모색하는 다양한 노력의 하나로써 WHO의 전략 초안에서도 그 필요성을 명시하고 있는 한의학적 연구방법 및 연구방법론에 대하여 검토하고자 하였다. 이를 위해 기존에 제시되었던 한의학적 연구방법론을 요약정리함과 동시에, 현대의학 및 현대과학 발전의 근간이 된 연구방법을 과학철학의 관점에서 비교 검토 해봄으로써 통합과 연계의 고리를 제안하고자 한다.

본 론

1. 과학, 연구, 연구방법, 연구방법론

연구방법론을 살펴보기 위해 과학이라는 주제의 정의를 먼저 검토할 필요가 있다. 통상적인 과학에 대한 정의는 “어떤 사실이나 현상에 대한 이론을 정립하는 작업”이라고 하고 있으나 현재까지 과학에 대해 통일된 정의는 없다. 과학자들의 과학에 대한 정의를 살펴보면 대표적으로 Nash(1963)는 과학이란 우주 현상을 보는 방법이라고 했고, Dampier(1961)는 과학이란 자연현상에 대한 체계화된 지식이며 현상을 설명하는 개념 간의 관계를 연구하는 작업이라고 했다. Einstein(1940)은 과학이란 우리 자신의 혼란스러운 다양한 경험을 논리적이며 체계화된 사고 구조로 변환하는 작업이라고 했다2). 사전적 의미를 살펴보면 한글학회(1992)의 우리말 큰 사전에서는 과학이란 사물의 법칙과 이치에 관한 바른 지식체계 또는 그것을 밝히는 학문이라고 정의했으며, Merriam-Webster 인터넷사전에서는 “knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tested through scientific method” 라고 하고 Cambridge 인터넷사전에서는 “the careful study of the structure and behaviour of the physical world, especially by watching, measuring, and doing experiments, and the development of theories to describe the results of these activities”라고 정의하고 있다. 과학에 대한 정의를 다시 정리해 보면 “현상”, “방법, 연구, 작업”, “개념, 경험”, “사고, 지식, 법칙”, “관찰, 측정, 실험” 과 같은 내용들을 통해 정의되고 있는 것을 알 수 있다.

연구대상의 속성에 따라 과학의 분야가 달라지지만 과학이라는 것을 수행하는 과학적 방법(scientific method)은 대부분이 유사한 절차를 거치는 것으로 보고 있으며, Kerlinger(1972)는 이론이나 법칙을 도출하는 과학적 방법에 대해 다음과 같이 설명하였다. 문제해결을 위한 체계적 접근을 통해 이론을 검토하고, 가설을 검증하는 절차를 거치며, 통제가 가능하고, 연구자의 가치중립이 유지되며, 연구결과에 대해 객관적이고 타당한 해석이 있어야 한다.

연구란 증거가 없는 상식을 체계적 구체적 논리적인 방법으로 증거를 확인하여 이론을 정립하여 주는 작업으로써, 문제해결을 위해 체계적이고 과학적인 방법을 이용하며, 이러한 방법에 의하여 도출된 결과를 이론이라고 한다. 다른 설명으로 MacMillan과 Schumacher(1989)는 어떤 목적을 위해서 정보나 자료를 수집하고 분석하는 체계적인 절차라고 하였고, Kerlinger(1986)는 과학적 연구란 가설이나 이론에 의하여 유도된 자연현상에 대한 체계적이며 경험적인 탐구라고 정의하였다. 따라서 연구가 체계적이고 과학적인 절차를 무시하여 과학성을 상실할 때, 연구의 가치는 저하되기 때문에, 연구의 가치는 그 절차가 얼마나 과학적이고 체계적인가에 달려 있다. Best(1981)는 (1)문제해결과 연관되어야 함, (2)원리와 이론의 정립으로 현상과 사실을 예측하여야 함, (3)실증적인 증거에 기초해야 함, (4)정확한 관찰력과 서술에 의해야 함, (5)조직적이고 체계적이어야 함, (6)전문지식이나 경험을 보유해야 함, (7)객관성이나 논리성을 유지해야 함, (8)문제 지향적이어야 함, (9)지속적이어야 함, (10)연구결과가 왜곡되지 않아야 함을 연구의 특징으로 제시한 바 있다2).

과학적 방법으로 연구의 특징을 충실하게 따라 현상을 해석하고 이론을 만들어 내는 작업들은 연구자가 속한 시대의 지배적인 사유의 방법 즉, 시대의 과학철학에 기반 한 관찰도구 및 분석기법 같은 연구방법에 의존할 수밖에 없다. 이러한 이유로 수천 년의 역사를 가지고 있는 한의학은 수천 년간 우리나라와 동아시아 일대에서 지배적인 사유의 방법으로 사용되고 발전되어 온 음양이론과 오행론을 연구도구로 사용해 왔다.

연구방법이란 연구를 수행하기 위해 데이터를 수집하는 방법, 분석하는 방법 등이며, 연구의 유형, 즉 연구방법론에 따라 사용되는 연구방법이 다양하게 적용될 수 있다. 연구의 유형은 인식론적 접근방법에 따라 양적연구(quantity research)와 질적연구(quality research)로 구분이 된다. 연구방법은 데이터를 수집하는데 사용하는 도구인 반면에, 연구방법론이란 연구를 안내하는 주요 원칙으로, 주제에 대한 연구를 수행하는 일반적인 접근방식이 되며, 연구 과정 전반에 걸쳐 데이터를 수집하고 평가하는 체계적이고 이론적인 접근법이다. 연구방법론은 선택한 연구 방법의 신뢰성, 유효성 및 안전성을 입증하는데 있다. 연구자는 연구주제에 적합한 연구방법론을 선택하고 이를 체계적으로 실행하여 유의미하고 타당한 결과를 얻을 수 있도록 해야 한다.

19세기 실증주의자들에 의해 객관적인 관찰을 통해 증명 가능한 원리의 연구가 활발해지면서 양적연구가 발달하였으나 양적연구만 연구로 인정되자 연구가 기계적이라는 비판이 제기되기 시작했고 후기 실증주의에 기반을 둔 질적연구가 출현하게 되었다. 이에 초기에는 순수한 양적연구, 순수한 질적연구를 추구하는 연구그룹간의 대립의 형태였다면, 이후에는 두 가지 유형을 통합하는 연구가 출현하였고, 이후에는 통합모형연구가 점차 증가하고 있다3).

성태제, 시기자에 따르면 다양한 학문이 존재하듯이 학문마다 제각기 독특한 연구방법론이 존재할 수 있기 때문에, 연구자가 선호하지 않는 연구방법에 의하여 연구가 진행되었다고 하여 잘못된 연구라고 매도하는 것은 학문하는 사람의 기본자세가 아니라고 주의를 주고 있다. 연구방법은 연구자가 사용하는 기법, 전략 및 도구이기 때문에, 학문에 적절한 방법을 채택하거나 개발하여 적용할 수 있다. 최근 의학도 통합의학으로 발전시키기 위한 방안을 모색하고 있는데, 연구방법의 통합적 활용도 참고할 수 있다고 본다.

안윤옥, 이형기에 따르면, 현대의학과 의술이 경험과학에 근거하고 있으며, 의료기술의 놀라운 성과들은 의학 단독의 진전과는 거의 관계가 없어 보이며, 과학기술의 발달에 힘입은 결과물이라고 서술하고 있다4). 의학에서의 연구방법론을 크게 3가지 유형으로 나누고 있는데, 첫째, 모든 질병이나 건강 현상을 분자 또는 그 이하 단위에서 일어나는 기전이나 과정으로 설명하려는 분야, 둘째, 중간수준의 자료로써, 기전이나 과정의 인과관계가 내포된 수식으로부터 유도되고 예측하는 분야, 셋째, 임상적 수준의 자료들로써 앞의 두 분야보다 직접적인 관련성을 구분해 내고 조정하는 것이 매우 어려운 분야이다. 생명체로서의 인간을 대상으로 하는 의학 연구방법론의 내재적 결함을 극복하기 위해서 창조적인 노력과 성실한 과학철학 정신의 견지를 제시하고 있다.

즉, 연구주제에 대한 과학적 주장이나 결론은 ‘무엇을 말하고 있는가(what to say)’의 문제가 아니고 ‘어떻게 말하고 있는가(how to way)’의 문제로 보고, 과학 철학적 접근 방법을 통한 연구방법론의 중요성과 창의적 방법론의 필요성을 주장하고 있다.

19세기부터 괄목한 만한 발전을 보인 현대의학 분야이지만 과학기술의 발전과 의학자체 발전에 대해 분리하여 현실을 직시하는 관점을 유지함으로써, 과학 철학적 접근 방법을 통해 최선의 연구방법론을 추구하는 것은 의학의 발전을 고민하는 참된 학자의 자세로 생각된다.

2. 한의학적 연구방법론

우리나라는 대한제국 시절 광무개혁의 구본신참(舊本新參)과 작고참신론(酌古參新論)의 정신으로 한의학이 중심이 되어 서양의학을 접목시키겠다는 정부시책이 있었으나5), 국가가 무너지면서 제대로 실천되지 못했고, 심지어 일제 강점기를 거치면서 국가의료체계의 중심에 있던 한의학이 침입자에 의해 변방으로 밀려나는 혹한기를 거치게 되었다6). 이러한 한의학 말살정책에 맞서고자 한 한의학자 및 한의사들의 활동이 있었는데 해산(海山) 조헌영의 [통속한의학원론]도 이러한 과정에 생산된 결과물의 하나이다. 조헌영은 현대 의학의 장점을 높이 사는 동시에 단점을 보충해야 하며, 그 보충 방법이 동양 의학의 연구에 있다고 보았다. 서양 의학이 분석적인데 비해 동양 의학은 종합적이며, 서양 의학이 물질적 조직의 탐사에 치중한다면 동양 의학은 생체 현상의 관찰에 온 힘을 기울이는 의학으로 내적인 생명력을 길러내서 건강을 증진하는 데는 동양 의술이 뛰어나다고 보아 상호보완의 관계로 발전해야 한다는 의견을 제시했다7).

한방생리학의 방법론 연구 등 [한의학 연구방법론]을 처음으로 제시한 현곡(玄谷) 윤길영은 젊은 시절 통속한의학원론을 접한 이후 한의학 연구를 시작하였다고 한다. 한의학의 정체성은 유지하면서 서양의학 및 자연과학의 다양한 연구방법을 거부하지 말고 한의학과 연계할 수 있는 방법을 고민해야 한다는 조헌영의 초보적인 [한의학 연구방법론]을 어느 정도 계승하면서 보다 심도 있게 한의학적 연구방법론을 개발하고자 노력하였다. 이충렬은 윤길영이 생각했던 한방생리학의 주요 과제를 3가지로 정리하였는데, (1) 여러 의서들에 산재되어있는 생리설을 모아 체계적으로 정리하는 문헌연구와, (2) 현대생리학을 도입하여 한방생리학의 과학성을 밝히고 현대화하는 연구라고 하였으며, 이를 통해 그 파급효과로써 (3) 한방생리학이 현대생리학의 부족한 부분을 보충해줌으로써 전체의학의 발전에 기여하는 것으로 정리하였다8). 이는 조헌영이 주장한 것처럼 한의학과 서양의학을 상호보완의 관계로 보는 관점이 있기 때문에 가능한 것으로 이해된다.

한의학적 연구방법론에 제시되고 있는 연구방법 중 하나인 문헌연구는 그 방법을 이해하기 어렵지 않으나, 두 번째 과제인 “한방생리학의 과학성을 밝히고 현대화하는 연구”라는 것은 무엇일까? 이에 대해 윤길영은 「과학화의 길」에서 밝히기를 “한의학의 과학화는 서의학적 방법으로 연구하는데 있지 않다. 한의학을 서의학적으로 연구하는 것은 한의학을 서의학화 하는 것이다. 이 말은 과학적 방법을 부인하거나 서의학의 지식이 불필요하다는 말로 오해하면 안 된다. 한의학의 과학화에는 서의학의 지식이 물론 필요하나 서의학적 대상관에 의한 분석적 방법체계가 불필요하다는 말이다. 그러므로 한의학의 과학화는 술어의 현대화, 술어의 확립, 술어 내용의 구명 등도 필요하고, 한의학적 치료 실증의 통계적 방법, 한의학의 원리 및 방법론의 과학적 검토, 오진의 시정, 불순물의 제거, 음양론의 과학적 연구와 체계의 재정비를 위시로 하여 한의학적 원리를 과학적으로 구명하여 내율적인 과학성을 외면화하고 상징적 표현을 묘사적 표현으로 바꾸며 범주적 학리를 과학적 이론으로 전개하여 서의학과 연결시키어 한의학적 대상관에 따르는 과학적 의학체계로 발전시키는 것이다.”라고 하였다. 한의학적 대상관을 유지함으로써 그 정체성의 훼손 없이 측정과 검사, 조사연구, 실험연구, 관찰연구, 통계적 분석과 같은 다양한 과학적 연구방법들을 적절하게 활용함으로써 한의학적 원리를 규명하고 과학적 이론으로 전개함으로써 서의학과 연계시키는 것으로 명시하였다. 이러한 한의학적 연구방법론을 실천하기 위해서는 한의학 연구를 체계적으로 지원할 수 있는 과학적 실험 및 관찰 도구가 필요하다.

또한 윤길영은 ‘한방생리학’ 연구 시 주의사항도 지적했는데9). “(1) ‘한방생리학’의 방법론을 이해하지 못하고 막연히 양방의 생리학적 체계에서 비판하고 연구하는 것이고, (2) ‘한방생리학’의 기초이론이 음양오운육기론으로 되었다하여 상념적 추리에 빠져서 대상관찰을 떠난 음양오행의 관념적 전개에 고혹하는 것이고, (3) 양방학설을 억지로 부회시키려 들거나 (4) 그렇지 않으면 양방에서 성취한 지식을 무조건 배척하며 현대과학방법의 도입을 기피하고 과거만을 묵수하려는 것이다”라고 했다. 또 “서의학에서 발견된 지식이든 한의학에서 발견된 지식이든 또는 다른 특수과학에서 발견된 지식이든 그것이 생체를 연구하는데 정확한 지식이라면 모두 필요한 것이다”라고 했다. 이러한 윤길영의 지적은 한의학적 연구방법론을 통해 연구를 수행하는 연구자에게 학문적으로 열린 자세를 요구하는 것으로 보인다.

앞서 현대의학의 발달은 과학기술의 발달에 힘입은 것이라는 의학자의 분석을 통해 볼 때, 한의학적 연구방법론이 태동한 당시에는 한의학 연구자와 연계하는 자연과학, 공학자 그룹이 많지 않았고, 한의학 연구자들이 측정도구나 과학적 연구방법에 익숙하지 않았던 시대적 특성으로 인해, 윤길영이 제안한 한의학의 현대화 연구방법은 그의 제안처럼 실천되지 못한 것으로 보인다. 이 후 한의학 연구가 다양해지고 다양한 측정도구나 진단기기를 활용할 수 있게 상황이 호전되고 있으나, 한의학 이론의 정체성을 유지한 측정대상과 측정변수의 설정이 없는 연구방법은 윤길영이 제안한 한의학적 연구방법론에 의한 연구라고 보기 어렵다. 따라서 한의학적 측정대상, 변수에 대한 심도 있는 고민과 정의를 통해, 관찰방법과 도구(측정기기)를 개발하고 연구에 활용하는 것이 한의학적 연구방법론의 실천방안의 하나가 될 수 있다.

한의학 이론의 정체성을 유지하는 측정대상과 측정변수의 설정이란 무엇일까? 공학자들은 측정 대상이 정해지면 이를 원하는 정밀도로 측정하는 기기를 설계하고 제작하는 것이 가능하다. 그러나 지금까지 한의학 연구에 활용되어온 진단검사기기를 살펴보면, 그 측정변수의 결정이 과학적이었는가에 대해서는 의문이 드는 장비가 많았다. 앞서 서술한 Best의 연구의 특징에서 (2) 원리와 이론의 정립으로 현상과 사실을 예측하여야 함, (3) 실증적인 증거에 기초해야 함, (4) 정확한 관찰력과 서술에 의해야 함에 대한 부분을 만족하는 연구를 수행하기 위해서는 원리와 이론에 의한 관찰대상, 즉 측정변수가 결정이 되어야 하고, 이것을 정확하게 측정 검사할 수 있어야 이것이 증거로 채택될 수 있다. 그러나 안타깝게도 한의 치료기술의 효과 확인 및 한방 생리학적 상태검사를 위해 필요한 전통적인 진단검사가 주관적 감각에 의존해왔는데, 이에 대한 객관적 변수가 명확하게 정의된 것이 부족하다 보니, 객관적 데이터를 확보하기 위한 측정기기의 개발이 어렵고 기기를 사용하지 않으니 측정되는 객관적인 데이터가 부족하여, 진단지표의 설정과 같은 객관화가 부족하다. 이러한 문제가 한의학의 특수성에 있는 고유의 문제라고 치부하면 당연한 문제처럼 생각하고 피해갈 수 있겠지만, 영원히 그 해결은 묘연할 것이다. 그러나 미래의학으로 그 역할을 차차 늘려가야 하는 입장에서 더 이상 이 해결을 미룰 수는 없다고 본다.

한의연구에 적합한 측정도구의 개발과 활용에 대한 이해를 위해 서양과학에서 감각을 객관화한 사례로써 온도계의 개발과정을 살펴보았다. 우리나라는 개화기에 온도계가 전해져서 온도를 측정하기 시작했기 때문에, 이 온도계의 개발에 관여한 연구자가 없다. 우리나라에서 이러한 상황은 대부분의 측정기기 모두 비슷하다. 이미 개발되어 전해진 측정도구들을 받아들여 사용하기 시작한 나라이기 때문이다. 그렇다면, 이 온도계를 처음 개발한 사람들은 어떻게 개발하였고 어떠한 연구과정을 통해 만들었을까? 지금도 사람들이 온도에 대해 덥다 춥다 시원하다 뜨겁다 등 감각적으로도 표현하고 있으나, 정확하게 측정된 온도를 알고 있다. 온도계라는 계측기가 있기 때문이다. 17세기 초반에도 이미 온도를 측정하는 장비를 쓰고 있었고, 그중 하나로 갈릴레오도 온도에 따라 유체가 팽창하는 원리를 적용한 온도경을 제작하였는데, 이것은 표준화가 되지 못했고, 측정단위도 없어 온도에 따른 변화만 감지할 수 있는 기기였기 때문에 온도계가 아닌 온도경이라고 부른다. 표준화된 측정기가 아닌 기기를 사용하는 것에 대한 당시의 불만을 살펴보면 1693년 에드먼드 핼리는 “ ~ 그래서 이런 결론을 내릴 수도 있을 터인데, 대체 그 분도(degree)나 구분(division)이 무엇을 의미하는지, 나는 알 길이 없다. 또한 서로 간에 어떤 일치도 없고 비교도 없이 각자 특정한 장인(workman)에 의해 유지되는 표준 말고는 다른 방식으로 눈금이 매겨진 적도 없었다”라고 불평한 기록이 있다. 측정단위가 없고, 측정하는 기준이 없이 단순히 변화만 감지하는 기기는 사람의 주관적 감각과 별반 다름이 없다는 것을 확인할 수 있는 대목이다. 이후 무수한 과학자가 거의 300년에 걸쳐 온도계를 개발하기 위해 노력했다. 그들이 온도계의 안정성과 유용성을 보증하기 위한 기준값으로써 고정점(온도계에서는 측정의 표준이 되는 끓는점이나 어는점으로 정의)이라는 것을 추정하였다. 시대별로 각각의 연구자들이 사용했던 고정점을 간략하게 도표로 정리하면 아래의 Table 2와 같다10). 초기의 고정점에 대한 탐구는 주관적인 것을 넘어 낭만적이기까지 하다.

이 고정점을 과학적으로 정하기 위해 끊임없는 토론과 비교연구, 검증 등의 과학적인 연구방법을 총동원하고 이 과정에서 측정에 사용되는 물질에 대한 연구, 절대온도의 개념 도출, 화학분자의 온도에 의한 운동, 열에너지 등 관련 학문분야의 지식과 노력이 집대성되면서 우리가 아는 수은온도계, 적외선온도계 등이 개발되었고 측정기준이 표준화되었다. 단순해 보이는 온도계이지만, 이처럼 다양한 분야의 연구자들이 가설을 세우고 측정, 분석, 검증 등의 연구방법을 통해 오랫동안의 노력으로 개발해 낸 것이다. 이러한 일련의 연구 활동은 감각을 객관화하고자 하는 연구자의 순수한 호기심과, 도출된 결과에 대한 연구자간의 치열한 논쟁과 실험, 검증 활동, 결과물의 산업적 연계 활용 등에 의해 활력적으로 진행이 되었다. 이렇게 과학이 발전하는 과정에서 중요한 역할을 한 것이 바로 과학적 도구와 이를 이용한 측정이다. 과학지식은 관측을 기반으로 하며, 관측은 정확한 측정에 뿌리를 두고 있다. 과학의 가장 위대한 업적을 바로 “자연의 수량화“라고 하는 것을 보면 측정이 과학적 접근의 시작11)이라고 가히 언급할만하다.

한의진단은 주관적인 감각에 의존하기 때문에 객관화가 어렵고, 표준화가 어렵다고 생각하고 있으나, 과학적 연구방법을 적용하여 감각을 객관화 한 온도계 사례를 통해볼 때, 한의진단의 객관화가 불가능한 과제는 아니다. 일찌감치 측정, 검사, 분석과 같은 과학적 연구방법을 통해 정량화 표준화 등의 과학화의 과정이 병행되었다면, 윤길영의 한방생리학 현대화가 빠르게 진행되었을 테지만, 아직까지는 한의학적인 측정변수의 설정과 이를 측정하는 과학적 측정도구를 활용하여 한방생리학 현상을 관찰하고 분석하는 연구방법의 접목이 활발하게 이루어지지 못하고 있다.

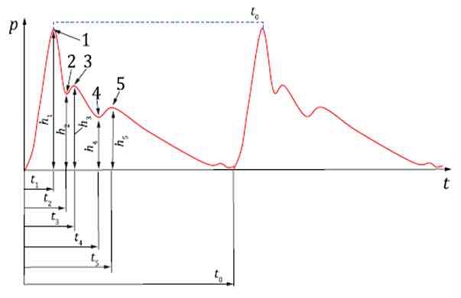

이러한 의미에서 최근 건강보험 한의진단검사 행위로 새롭게 등재된 「3차원 맥영상검사」는 한의학적 관찰이 가능한 과학적 측정 도구를 만들어낸 경우라고 볼 수 있으며, 이의 적극적인 활용을 통해 한의학적 연구방법론을 충실하게 실천할 수 있는 방안이 마련되었다고 볼 수 있다. 맥동은 우리 신체에서 발생하는 가장 큰 생체신호의 하나로써 동서고금을 막론하고 인체의 생리상태 및 병리상태를 살피는데 사용되어온 관찰대상이다. 한의학에서 맥진은 한의학적 생리병리의 변화를 감지하는데 없어서는 안 되는 필수 진단기법이기 때문에 맥진단기법의 현대화, 표준화는 매우 중요한 의미를 가진다. 3차원 맥영상 검사기는 한의학적 측정변수와 측정방법에 대한 문헌고찰을 통해, 전자의료기기에서 진단법을 구현하고 측정변수인 위수형세(位數形勢)의 물리적 파라미터를 설정했다. 이렇게 측정되는 측정변수와 측정방법이 포함된 맥진기기에 대한 표준화 연구를 통해 맥진기기의 국제표준인 ISO18615를 개발하였으며12), 해당 기기를 이용하여 40여건의 다양한 임상연구를 수행하면서 각각의 변수들의 생리병리적 의미를 지속적으로 발굴해가면서 한방생리학과 현대의학의 연계가 가능하도록 노력하고 있다. 이러한 노력의 결실로 한의 의료기기 최초로 심평원의 의료기술평가를 통과할 수 있는 저력이 마련되었으며, 건강보험행위로 등재가 되었다13). 한의학적 측정대상과, 진단방법을 최대한 진단기기의 SW와 HW에 접목하였기 때문에 한의학적 정체성을 벗어나지 않으면서 맥파분석기술을 통해 추가적으로 획득할 수 있는 심혈관 상태에 대한 정보를 함께 제공할 수 있는 시스템이고, 이렇게 통합의학적으로 발전된 형태를 구축함으로써 현대 과학적 분석과 측정 파라미터에 익숙한 의료기술평가위원들의 심사에 무리가 없었다고 본다. 3차원 맥영상 검사는 보험에 등재된 이후, 진단기술 연구자와 임상사용자 뿐만 아니라, 한약의 효능효과에 대한 맥 측정연구 등이 활발하게 진행되기 시작했으며14,15), 해당 내용은 한의학적 해석이 가능한 변수를 제공하고 있다.

한의학이론을 활용할 수 있는 측정변수를 설정하고 해당 변수를 정확하게 측정하여 정량화할 수 있는 방법을 개발함으로써 한의 진단기술을 현대화 객관화하는 동시에, 정량화된 변수의 일부는 현대 의학적 임상의미를 가질 수 있기 때문에, 한의학과 현대의학이 공통된 측정변수를 통해 서로 연계하고 상호보완이 가능해진다. 실제로 3차원 맥영상 검사기는 중국, 유럽에 수출되는 장비로써 해당 국가의 현대의학 분야에서 사용된다. 지금은 한의학적 측정도구로써 3차원 맥영상검사기기만 표준화와 보험등재가 되었지만, 향후 한의학적 연구방법론에 입각한 연구모델로 연구개발을 진행함으로써 윤길영이 제시했던 (2) 현대생리학을 도입하여 한방생리학의 과학성을 밝히고 현대화하는 연구를 실천하고, 그 파급효과로써 (3) 한방생리학이 현대생리학의 부족한 부분을 보충해줌으로써 전체의학의 발전에 기여하는 것이 가능해질 것으로 기대된다.

고 찰

한의학 기초이론과 현대의학의 연계와 통합을 고민하는 현 시점에서 과거 외세의 서양의학이 밀어닥쳤던 시기의 한의학자들이 제안했던 연계와 통합의 방법 중 하나였던 한방생리학의 연구방법론을 과학, 연구, 연구방법론의 입장에서 고찰해 보았다.

WHO의 ‘전통,보완,통합 전략’ 초안을 통해 알 수 있는 바와 같이 전통의학의 실제와 우수성을 제대로 평가하고 발전시키기 위해서는 전통의학 특유의 연구방법론의 필요성에 공감대가 형성되어가고 있는 것으로 볼 수 있다. 일찍이 한의학적 연구방법론을 주창한 윤길영이 강조한 주요 과제 3가지는 (1) 여러 의서들에 산재되어있는 생리설을 모아 체계적으로 정리하는 문헌연구와, (2) 현대생리학을 도입하여 한방생리학의 과학성을 밝히고 현대화하는 연구라고 하였으며, 이를 통해 그 파급효과로써 (3) 한방생리학이 현대생리학의 부족한 부분을 보충해줌으로써 전체의학의 발전에 기여하는 것이라고 하였다.

한의학의 현대화 연구에 대해서도 ”~술어의 현대화, 술어의 확립, 술어 내용의 구명 등도 필요하고, 한의학적 치료 실증의 통계적 방법, 한의학의 원리 및 방법론의 과학적 검토, 오진의 시정, 불순물의 제거, 음양론의 과학적 연구와 체계의 재정비를 위시로 하여 한의학적 원리를 과학적으로 구명하여 내율적인 과학성을 외면화하고 상징적 표현을 묘사적 표현으로 바꾸며 범주적 학리를 과학적 이론으로 전개하여 서의학과 연결시키어 한의학적 대상관에 따르는 과학적 의학체계로 발전시키는 것이다.”라고 정의한 바, 이러한 연구를 제대로 수행하기 위해서는 한의학적 원리를 구명하기 위한 과학적인 도구, 즉 측정도구(진단기기)가 제대로 갖춰지고 이를 이용하여 한의학적 관점을 살린 연구가 진행되어야 한다는 것을 살펴볼 수 있었다.

한의진단의 맥진은 한의학적 연구를 위한 과학적 측정도구를 적용할 수 있는 측정기법의 하나이나, 전통방식에서는 사람의 감각에 의존하였기 때문에 감각의 객관화와 수량화를 위한 연구가 선행되어야 하는 진단기기의 하나이다. 이러한 객관화 연구를 어떻게 진행하는 것이 합리적인가를 고민하는 과정에, 고도로 발달한 현대과학의 시작점 역시 사람의 감각을 수량화한 ‘온도계’를 개발한 연구방법과 그 결과물이었다는 점을 착안하여 맥상 객관화를 위한 연구방법의 모범으로 삼았다. 이렇게 개발한 3차원 맥영상 검사기는 ISO국제표준 개발과 의료기기 인허가 뿐만 아니라 임상유효성 평가를 거쳐 한의진단에 유용함을 확인할 수 있었고, 한의학의 연구방법론을 실천하기 위해 필요한 측정도구 역시, 과학적인 연구방법에 기초하여 개발하는 것이 중요함을 확인하였다.

결 론

윤길영의 한의학적 연구방법론이 제안된 지 약 60년이 지난 현 시점에서 한의학적 연구방법론을 실천하기 위한 측정도구의 하나인 3차원 맥영상 검사 행위의 개발 성과를 과학적 연구방법과 연구방법론 측면에서 살펴보았다. 이와 같은 노력을 통해 한의학의 정체성을 담보한 다양한 과학적 연구가 진행된다면 3차원 맥영상검사 뿐만 아니라. 새로운 진단 및 치료기술들이 한의학적 의의를 확보하고 현대의학과 접목이 가능해질 수 있다. 한의학의 기초이론인 한방생리학이 현대의학의 부족한 부분을 보충해주고, 전체 의학 발전에 도움을 줄 수 있게 될 것이기 때문에, 현대의학과의 연계와 협력의 시기가 앞당겨질 수 있을 것으로 기대하며 글을 마친다.

References

- WHO. Draft traditional medicine strategy 2025-2034. Public consultation:WHO: 2024.4.

- Seong TJ, Si KJ. Research Methodology. 3th ed. Seoul, Hakjisa, 2023.

- Catherine Dawson. Introduction to research methods. 5th ed. Boston, Little Brown book group, 2019.

- Ahn YO, Lee HK. Research methodology on Medicine. Epidemiol Health. 1990:12(2):107-14.

- Shin DW, Hwang Sk. The formation process of the modern health care system and its meaning during late Joseon Dynasty(1876-1910). Korean J Med Hist. 1996:5(2):155-67.

- Jeong WYl. The brief history of Korean traditional medicine(1899-1999). Korean Journal of Medical History. 1999:8(2):169-86.

- Jo HY. Principes of oriental medicine. Seoul, Hakwonsa, 2002.

- Lee CY. Yoon Gil-Young's "A study on the methodology of traditional korean medical physiology": Review from an insider's viewpoint; Kor J Ori Med Physiol Pathol. 2009:23(4):751-60

- Yoon GY. Study of methodology of oriental medicine. Seoul, Sungbosa, 1983.

- Jang HS. Philosophy of the thermometer. Seoul, Dongasia, 2013.

- Jang HS. Science meets philosophy. Seoul, Jisikplus, 2014.

- ISO 18615-General requirements of electric radial pulse tonometric devices. ISO: 2020.

- AKOM news, Applying health insurance benefits for 3D Mac imaging tests. AKOM news: 2021.08.12.

-

Kang HJ, Gu TH, Kim GC. Hemodynamic effects of herbal prescription containing Ephedra on weight loss: A 3-dimensional radial pulse tonometry device study. J Korean Med Obes Res. 2023:23(1):28-41.

[https://doi.org/10.15429/jkomor.2023.23.1.28]

- Kang HJ, Kun YS, Gu TH, Kim GC. Hemodynamic effects of Chunwangbosim-dan: A 3-dimensional radial pulse tonometry device study, J Convert Korean Med. 2024:6(1):5-20.