通調水道에 관한 의미와 현대적 재해석

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

This paper reconsiders the concept of "regulating the waterways" (通調水道) from a traditional Korean medicine perspective and offers a modern reinterpretation of its significance. Traditionally attributed to the lung's function, "regulating the waterways" involves the dispersion and regulation of bodily fluids through the actions of dispersing (宣發) and descending (肅降). The study argues that the role of "regulating the waterways" extends beyond a simple connection between the lung and bladder to encompass a broader scope of fluid regulation and excretion. By distinguishing the body's vascular system into external and internal waterway systems, the research clarifies how fluids are distributed and regulated throughout the body. Specifically, pathways leading to the face and body surface are categorized as 1st dispersing (宣發) and 2nd dispersing (宣發), respectively, while the pathway to internal organs is named 3rd descending (肅降), proving to be clinically valuable. "regulating the waterways" (通調水道) is considered to involve the control of vessels, referring to the phenomenon where blood flow to local tissues is regulated by the contraction and relaxation of the arterioles or by the precapillary sphincters.

Keywords:

Regulating the waterways(通調水道), Dispersing (宣發), Descending (肅降), Precapillary sphincter서 론

通調水道는 肺의 대표적 생리적 기능 중 하나이다1). 폐가 전신을 조절할 때 주로 宣發과 肅降을 통하여 체내의 수액을 운수 산포시키고 배설을 조절하는 기능을 말하는 것으로, 通調水道의 기능은 腎, 膀胱, 三焦 등의 생리적 기능의 협조관계를 통해 나타나게 된다2).

通調水道가 최초로 제시된 『素問·經脈別論』은 “通調水道, 下輸膀胱”으로 서술되어 폐와 방광 사이의 관계를 중심으로 해석하는 경향이 있다. 하지만 다음에 나오는 “水精四布”의 문장은 宣發의 기능으로 볼 수 있기에 肅降 기능에만 한정된 것이 아니다. 通調水道의 의미가 수액, 진액, 氣 등으로 표현되는 생리적 요소가 宣發과 肅降에 의해 전신에 수포되는 현상을 설명한 이론이라면 단순히 폐의 기능으로 국한하기에는 내용적으로 협소한 면이 있다고 판단된다.

따라서 通調水道에 대한 한의학적 의미를 포괄적으로 정리한 다음, 현대적 관점에서 通調水道를 어떻게 재해석할 수 있는지를 정리해보고자 한다. 특히, 전신의 通調水道 계통을 內外 2계통으로 나누어 설명이 가능함을 보였고, 다시 1선발, 2선발, 3숙강의 3가지 통로로 나누어 설명하면 상한론 조문을 명확히 해석할 수 있어 임상적 적용에 도움이 될 수 있었다. 한의학 이론에 대한 현대적 재해석은 아직 더 많은 논의가 필요한 상황이다. 하지만 전통적으로 한의학에서 이해했던 생명현상을 최대한 복원한 뒤, 동일한 생명현상을 현대적으로 재해석하고자 하는 제안은 향후 동의생리학 이론 발전에 반드시 필요하다고 판단되다.

본 론

1. 通調水道의 전통적 해석

通調水道가 처음 나온 문헌은 『素問·經脈別論』이다. 『素問·經脈別論』에서 음료를 먹으면 인체에서 어떻게 순환되는지를 알려주는 내용이다. 아래 원문과 해석을 제시한다.

“飮入於胃, 遊溢精氣, 上輸於脾. 脾氣散精, 上歸於肺, 通調水道, 下輸膀胱. 水精四布, 五經並行, 合於四時五藏陰陽, 揆度以爲常也.”

해석을 하면, “水液이 胃로 들어가면 精氣를 퍼뜨려 위로 脾로 보내고, 脾氣가 精을 퍼뜨려 위로 肺로 보내면 水道를 通調하여 아래로 膀胱으로 보내며, 水精을 사방 皮毛로 퍼뜨리고 오장의 경맥으로 주입시켜, 四時 五臟 陰陽에 적응하는데, 때에 맞게 조절함으로써 정상을 이룬다.3)”이다. 일반적으로 ‘通調水道’라는 개념은 ‘肺의 기능’에 소속된다고 알려져 있다. 하지만 내경의 원문을 해석해보면, 水液이 인체에 들어가서 脾를 지나 肺를 거쳐 膀胱까지 내려가는 과정을 설명하고 있음을 알 수 있고, 이는 ‘폐’가 通調水道를 한다는 의미보다는 ‘수액’이 폐를 거쳐서 通調水道하여 방광으로 간다는 의미로 해석이 된다. 물론 폐가 通調水道를 수행하는 주체라는 전통적 해석도 충분히 가능하지만, 「經脈別論」의 문장을 ‘수액이 전신으로 순환하는 과정 중에서 脾와 肺, 그리고 膀胱을 거쳐 가는 과정’으로 본다면 通調水道의 의미는 수액이 전신으로 퍼지면서 생리적 역할을 하는 행위 중 하나에 해당할 것이다. 또한 이를 현대적으로 살펴보면, 폐에 국한된 기능을 넘어 전신 순환에 관여하는 기능으로 더 포괄적인 해석이 가능하다고 보여진다.

“通調水道 下輸膀胱”에 대해 王冰은 “金氣通腎, 故調水道, 轉注下焦, 膀胱禀化 乃爲溲矣4)”(金氣는 腎과 통하기 때문에 水道를 다스려 下焦로 注入시키니, 膀胱이 받아야 오줌이 된다.)라 했고, 후대 吳崑, 張介賓, 姚止庵 등이 이 설명을 존중하여 肺의 通調水道는 肺가 수액을 通利하여 下焦膀胱에 도달하는 뜻으로 해석했다5). 하지만 이는 肅降에 대한 의미만을 제시한 것으로 宣發의 내용이 들어있지 않다. 『중의기초이론』 및 『한의학 기초이론』의 전형적인 通調水道에 대한 해석은 肺氣의 宣發과 肅降 운동이 전신 수액의 수포와 배설을 추동하고 조절하는 작용을 갖추고 있음을 가리킨다6)7). 『황제내경연구대성(이하 연구대성)』8)에서도 왕빙의 주석은 "下輸膀胱"이라는 문구에 근거하여 제시될 수 있지만 肺의 "通調水道"의 의미를 완전히 밝히지는 못했다고 비판하였다.

肺의 宣發은 수액을 體表로 疏散시키고, 肺의 肅降은 수액을 膀胱에 도달케 한다. 王冰이 단지 폐의 肅降만을 언급하고 宣發을 언급하지 않았는데, 만약 이것이 옳다면 수액대사가 전신에 올바르게 공급되지 못해 頭竅 및 皮膚가 건조한 질환에 이환될 것이므로 ‘下輸膀胱’의 용어로 인해 폐에서 아래로 내려가는 길(肅降)이 通調水道의 유일한 경로라고 단언할 수 없다9).

肺氣의 宣發은 水液이 向上 또는 向外로 布散되어 위로는 머리와 얼굴의 모든 구멍에 도달하고 밖으로는 전신 皮毛肌腠에 도달하여 각 조직 기관을 充養, 潤澤하게 한다. 또 皮毛肌腠까지 수송된 수액이 衛氣의 추동작용 아래에서 변화하여 汗液이 되고 아울러 衛氣의 조절작용 아래에서 체외로 배출된다. 폐기의 肅降은 水液이 向下 또는 向內로 輸布되어 체내의 장부조직기관을 充養, 滋潤한다. 또 장부 代謝 후 생산된 노폐물이 신장으로 下輸하여 腎과 膀胱의 氣化 작용을 거쳐 尿液이 형성되어 체외로 배출된다10). 이것이 폐가 수액대사를 조절하는 작용으로 폐의 通調水道의 생리적 기능이다.

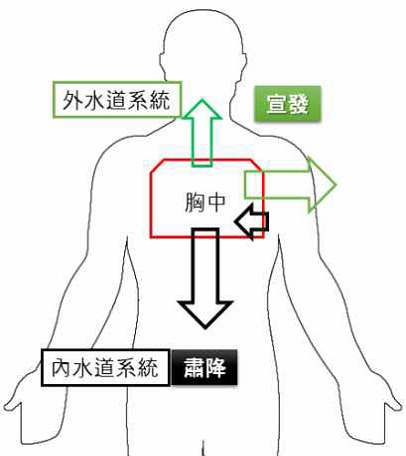

위에서 언급했듯이, 水道를 通調하는 방향은 上과 外로 발현되는 宣發과 下와 內로 발현되는 肅降으로 구분된다. 이를 『연구대성』에서 ‘내부 水道系統’과 ‘외부 水道系統’으로 구분하여 설명했다. 肺의 通調水道는 肺의 전신 수액수포를 疏通하고 調理하여 運行하고 排泄하는 道路로 생각할 수 있다. 이는 주로 두 가지의 水道 체계를 포괄하는데, 하나는 肺에서 皮毛, 腠理로 도달하는 ‘外水道系統’으로 宣發이 主하는 바이고, 또 하나는 폐에서 中下焦로 내려가는 ‘內水道系統’으로 肅降이 맡은 것이다. 이 두 체계는 상보적으로 行하여 한쪽을 소홀히 할 수 없다11).

『素問·經脈別論』에서 “通調水道 下輸膀胱” 다음에 나온 “水精四布, 五經並行”은 通調水道를 통해 전신으로 수액을 퍼뜨리는 의미가 있다. 肺 通調水道는 水精을 사방으로 퍼뜨려 오장의 경맥을 통해 전신 및 피모를 영양한다. 우선 肺는 ‘外水道系統’을 通調하여 水津을 布散하여 頭面諸竅 및 皮毛腠理 모두를 자양하여 視聽言臭와 衛外開闔의 기능을 발휘하게 한다. 그 다음 肺가 ‘內水道系統’을 通調하여 水液을 전송하여 장부기능에 필요한 수요를 공급한다. 대개 肺는 水之上源으로 肺氣가 通降하면 五臟六腑 모두 그 윤택함을 받는다. 이는 논밭에 비가 와서 젖어지는 것 같다. 이로써 “水精四布, 五經並行” 문장은 실제로 肺 通調水道 기능이 발휘되는 두 가지 도로를 설명한 것이다12). 王冰은 “水精이 布散하고 經氣가 行하면 筋骨이 완성되고 血氣가 順하여 四時寒暑에 배합되어 오장의 음양에 부합시켰으니, 盈虛를 살펴서 常道로 삼는다13).”라 했고, 張志聰도 “水精四布는 氣化하면 水가 行하여 皮毛에 四方으로 퍼진다. 五經並行者는 五臟의 經脈으로 흘러 영양한다.”14)라 해서 水液이 전신을 퍼져 자양함을 설명했다. 이런 해석은 결국 폐 통조수도가 전신에 영양을 공급하는 기능을 표현한 것으로 해석되며 인체 내부 水液의 순환과 인체 외부 水液의 순환으로 나뉘는 것은 인체의 혈액순환이 내부 순환과 외부 순환으로 구현될 수 있음을 인식한 것이다(Fig. 1).

『素問·經脈別論』의 그 다음 문장인 “合於四時五藏, 陰陽揆度以爲常也.”는 肺 通調水道의 운행이 자연계의 사시기후의 변화에 상응하며, 이런 “應合”은 四時寒暑의 변천에 적응하여 조절되는 것으로 內外 양대 水道系統의 협조로 반영되며, 이로써 정상적 수액대사과정을 조절하고 유지할 수 있어 이른 바 “揆度以爲常”이라 했다. 만약 날씨가 춥고 땅이 얼면 음기가 隆盛하여 그 肅降 기능이 더욱 강해져 수액조절을 內水道 위주로 조절하여 수액이 中下焦를 경유해 방광에 도달해 신체의 뇨량이 증가한다. 동시에 폐의 宣發기능은 상대적으로 기후에 의해 막혀 감소하므로 外水道系統 작용이 부실해져서 皮膚腠理가 밀폐되어 땀이 감소하니 소위 “寒則腠理閉, 氣不行”(『素問·擧痛論』)이다. 만약 날씨가 여름으로 땅이 푹푹 쪄 陽氣가 隆盛하여 그 宣發 기능이 우세하면 수액의 조절이 外水道 위주로 조절되어 水津이 밖으로 도달해 몸의 땀이 증가하니 소위 “炅則腠理開 榮衛通 汗大泄”(『素問·擧痛論』)이다. 동시에 폐의 숙강기능이 상대적으로 약해지면 內水道系統 작용도 역시 감소하여 수액의 대부분은 下輸膀胱하지 않아 뇨량이 감소된다15). 또 『靈樞·五癃津液別』에도, “날씨가 더운데 옷을 두껍게 입으면 땀구멍이 열려 땀이 나온다. ⋯ 날씨가 차가우면 땀구멍이 닫혀 기가 흐르지 않아 땀이 나지 않고 방광으로 내려가 소변을 자주 보게 된다16).”라 하였다17). 고대인들은 여름과 겨울의 계절변화에 따른 인체 수액대사의 변화를 땀과 소변을 통해서 알 수 있었고, 이런 생명현상을 宣發과 肅降이란 개념으로 설명하고자 했으며, 이 개념이 通調水道에 해당한다.

이상의 인식을 보면, 肺 通調水道는 단지 하나의 노폐물 배설의 과정이 아니라 전신 수액 조절의 작용이다. 더욱 중요한 점은 인체 陰津이 자양을 발휘하여 濡潤作用을 하는 과정이다. 宣發은 皮膚外發, 肅降은 중초와 하초로 내려가 장부를 자윤하게 한다. 또 수액의 노폐물이 소변을 생성해서 배출하기도 한다18). 또 외부 환경인 한열에 따라 변화하는 인체의 대사 작용을 생리적 기전으로 이해한 것이다. 외부 환경이 춥다면 인체의 기혈진액은 체내로 몰려 피부로 땀이 나지 않고 소변이 많아지며, 외부 환경이 덥다면 인체의 기혈진액이 신체 외부로 몰려 피부로 땀이 나서 열기를 일부 해소하고 상대적으로 수분을 피부로 소모했기에 소변량은 줄어드는 생명현상을 보고 폐의 宣發과 肅降에 따른 通調水道 개념을 설정한 것으로 보인다.

앞에서 내부 水道系統와 외부 水道系統으로 수액이 인체에 들어와서 인체를 자양하고 땀을 내거나 소변을 만드는 방향에는 내부 계통과 외부 계통이 있음을 제시하였다. 본 장에서는 외부 계통인 宣發을 頭面部로 가는 방향과 體表 皮膚로 가는 방향을 구분하여 전체 3가지 水道系統을 제시하고자 한다.

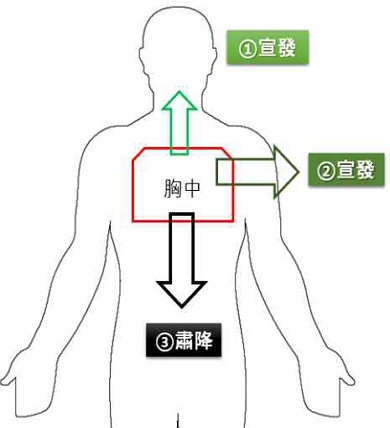

김선호20)는 宣發과 肅降의 과정을 정리할 때 내부 수도계통과 외부 수도계통으로 나누는 것에서 더 나아가 頭面部로 올라가는 ‘1선발’과 體表 皮膚로 가는 ‘2선발’을 구분하고 있다. 肅降은 ‘通調水道 下輸膀胱’하는 의미와 동일하게 ‘3숙강’이라 표현하고 있다(Fig. 2). 그는 宣發의 범주를 somatic(인체의 외부, 衛分), 체벽계에 해당하고, 肅降의 범주를 visceral(인체의 내부, 營分)에 해당한다고 보았다21).

First dispersing (宣發) to the Head, Second dispersing (宣發) to the Body Surface, and Third descending (肅降) to the Internal Organs

宣發 작용을 두면부와 체표 피부, 2방향으로 나눈 이유는 임상적 유의성 때문이다. 상한론 등에서 환자의 상태를 언급할 때, 전신 피부에는 땀이 나지 않으면서 머리에만 땀이 나는 상황을 볼 수 있다. 김선호의 주장을 바탕으로 하면 피부로 가는 ‘2선발’로 기혈이 확장이 되지 못하여 상대적으로 임계점이 낮은 두면부로 올라가는 ‘1선발’로만 氣가 올라간 경우이다. 물론 頭汗出의 현상은 동일하나 頭汗出이 발생한 근본 원인은 다양하다. 아래 상한론에 제시된 頭汗出 조문을 정리하였다(Table 1).

머리 부위에만 땀이 난다는 증상을 표현한 상한론 조문은 111, 134, 136, 147, 148, 200, 216, 219, 228, 236조문으로 10개 조문이다. 대개의 頭汗出의 의미는 머리에만 땀이 나고 목 아래로는 땀이 없다는 의미이다22). 111조문은 陽邪가 獨盛하고 기혈이 모두 허한 것으로 200조문의 陽明發黃의 濕熱이 鬱蒸하고 津液이 虛하지 않은 경우와 다르다23). 134조문은 태양병을 誤下하여 結胸이 된 경우로, 만약 결흉이 되지 않고 머리 부위에만 땀이 나며 다른 곳은 나지 않고 소변이 도리어 不利하다면 이는 열이 外越하지 못하고 濕이 下泄하지 못해 陽氣가 內鬱하여 薰蒸하였기 때문이며, 濕蒸熱鬱하므로 發黃24)이 된 경우이다. 136조문은 결흉의 주증이 보이고, 체표에 大熱이 없으며 단지 머리에만 약간의 땀이 나는 것은 水熱이 胸脇에 뭉친 것으로 水氣가 전신으로 布達되지 않고 위로만 蒸騰한 것이다25). 134조문은 결흉이 안되고 發黃이 될 때 頭汗出이 나타났는데, 136조문은 水結胸의 상황에서 頭微汗出이 나타났다. 147조문은 柴胡桂枝乾薑湯에 해당하는 조문으로, 水道가 不調한데 樞機가 不利하여 양이 鬱해서 外로 宣發하지 못하고 도리어 위로 蒸騰하기 때문이다26). 148조문은 小柴胡湯이 가능하다는 조문으로, 頭汗出은 內에 鬱熱이 있어서 外로 宣發하지 못하고 위로 薰蒸하기 때문이다27). 200조문은 陽明病에 火法을 써서 이마에만 약간 땀이 나며 소변이 잘 나오지 않으면 發黃이 된다는 조문으로, 지금 火熱이 重한데다가 진액도 耗傷하여 外泄할 津이 없으므로 無汗하다. 하지만 타오르는 기세가 장차 竭할 진액을 上越하게 하므로 이마에 약간의 땀이 나오는 것이다. 결국 濕熱이 鬱蒸하여 上騰한 것이다28). 216조문은 陽明病에 대변하혈과 譫語를 한 熱入血室로 頭汗出할 때 期門穴을 자침하여 전신에 땀이 나면 풀린다는 조문이다. 이 조문도 內熱이 蒸騰하므로 머리에 땀이 난다29). 219조문은 三陽合病을 誤下하면 이마에 땀이 나면서 손발이 차겁게 된 경우로, 裏熱이 비록 盛하지만 아직 燥結은 없으니 공하법을 쓸 수 없다. 잘못 下法을 쓰면 열이 內陷하여 양기가 더욱 鬱하고, 열이 위로 薰蒸하면 이마에 땀이 나며 陽이 四末로 外達하지 못해서 손발은 차갑게 된다30). 228조문은 梔子豉湯 조문으로, 胸膈에서 鬱한 火熱이 外散滿發하지 않고 위로 薰蒸한 것이다31). 236조문은 발황이 된 것을 茵蔯蒿湯으로 처리하는 조문이다. 陽明病에 身無汗하면 열이 發越하지 못할 뿐 아니라 땀이 나가지 않아 津이 化氣하지 못해서 반드시 정체하여 습이 된다. 습열이 鬱結하였는데 습이 열을 붙잡아서 열이 宣越 하지 못하고 위로 薰蒸하기 때문이다32).

이상의 내용을 살펴보면, 濕熱, 熱 또는 虛證으로 인해 피부로 開達되는 ‘2선발’이 확장되지 못하고 머리로만 올라가는 ‘1선발’만 발휘가 될 때 頭汗出이 나오는 것을 파악할 수 있다.

‘頭汗出’이외에 또 다른 예시로는 太陽病 두통 또는 상충을 제시할 수 있겠다. 전통적으로 계지는 衝逆 또는 上衝이라는 증후를 갖고 있다33). 계지는 辛溫解表 본초로 따뜻한 성미인데, 얼굴 쪽으로 열이 오르는 현상에 사용된다는 것이 초학자들의 흔한 궁금하게 생각하는 지점이다. 계지를 사용할 때의 전제는 惡寒과 厥冷이다. 오한과 궐냉은 남보다 추위를 많이 타고 손발이나 몸의 일부가 차고 시린 것이다. 즉 ‘2선발’에 해당하는 宣發 기능이 외부의 風寒邪 등에 울색되어 제대로 발휘를 못하는 상황이다. 피부로는 기혈이 도달하지 못하여 惡寒이 발생하고 기혈이 평소보다 부족하게 피부 쪽으로 開達되면서 남은 기혈은 머리 쪽인 ‘1선발’로 올라가게 된다. 그러면 두통이 발생한다. 상한론 15조문에 “太陽病 下之後 其氣上衝者 加與桂枝湯 方用前法 若不上衝者 不得與之.”라하여 계지의 上衝 증상이 나오며, 13조문에 “太陽病 頭痛 發熱 汗出 惡風 桂枝湯主之.”에서 頭痛이 나온다. 上衝이 된 이유는 外感이 발생하여 ‘2선발’로 평소 기혈이 발산하는 량보다 적게 되어 평소 피부로 가지 못하고 남은 기혈이 ‘1선발’ 머리로 올라가게 된 것으로, 피부로 開達이 부족하여 惡寒을 느끼고 평소보다 많은 기혈이 頭面部로 올라오면서 頭痛 또는 上熱이 발생한다. 이 모든 증상의 원인은 외부 환경에 영향을 받은 인체의 반응이며, 인체를 이렇게 반응시킨 원인을 고대인들은 風寒으로 설정하고 辛溫한 방제인 桂枝湯을 투여하여, ‘2선발’의 開達을 회복하니 자연스럽게 과항진되었던 두면부의 기혈이 정상으로 회복되어 두통이 해소되는 것이다.

2. 통조수도의 현대적 재해석

『중의기초20강』에서는, 폐가 인체의 기혈진액에 대해 조절하는 방법을 4가지 정도 제시하고 있다. 첫째는 호흡을 담당하여 외부 기체를 교환하여 宗氣 및 營衛氣를 생성한다. 둘째는 폐가 호흡을 조절하여 선발과 숙강을 통해 氣機를 조절한다. 셋째는 폐의 선발과 숙강 작용을 통해 심장의 혈행을 도와주어 혈액의 운행 및 기체교환을 수행하며 아울러 심장박동과 공조한다. 넷째는 수액대사를 조절한다. 폐는 선발과 숙강을 통해 진액의 수포와 운행 및 배설을 수행하니 폐를 ‘水之上源’이라 한다34). 즉 通調水道하는 폐의 역할은 호흡을 담당하고, 심장의 혈행을 도와주며, 수액대사를 전신으로 운행하고 배설하는데, 이를 선발과 숙강으로 수행한다는 의미이다. 이는 폐(lung)의 호흡을 담당하고 횡격막을 움직이면서 심장의 혈액순환을 보조하는 역할에 충실한 설명으로 보인다.

『한의학의 과학원리』에서 폐 기능 중 肺主通調水道는 폐가 수분대사에 대한 조절작용이 있다는 것을 가리키는 것으로 보아 다음과 같이 제시하고 있다35). “먼저, 호흡할 때 수분의 일부분은 증발을 통하여 호흡기관으로 배출된다. 높은 체온으로 말미암아 증발작용이 일정한도를 넘어서면 肺燥의 현상이 나타나게 된다. 그 다음에 수분의 일부분은 땀샘으로 배설하게 되는데, 땀샘은 교감신경 지배를 받고, 기관, 기관지와 폐 또한 교감신경 지배를 받는다. 만일 교감신경 흥분성이 떨어지면 호흡기가 원활하지 못하고, 無汗과 부종 등의 증상이 출현할 수 있다. 폐는 또한 뇌하수체의 항이뇨호르몬 분비의 조절과 자율신경계 조절을 통하여 수분대사에 대한 레닌 분비를 조절할 수 있다. 흡기가 우세할 때는 항이뇨호르몬 분비가 증가하여 레닌 분비가 증가되며, 신장의 재흡수가 증가되고, 혈류량이 증가되며 요량이 감소한다. 호기가 우세할 때는 상황이 상반된다. 이로써 폐는 수분배출 촉진을 통하여 肅降 작용을 한다.”

이상의 내용을 분석해 보고자 한다. 위 설명은 폐(lung) 자체에 대한 기능과 폐주피모의 기능이 혼재된 설명으로 보인다. 우선 폐를 통해서 수분을 증발한다는 측면은 현대적으로 해석이 가능하다고 사료된다. 또한 폐가 피모를 담당한다는 전제로 내용을 분석하면 자율신경에 의해 폐와 피부가 같이 지배받는 점으로 연관성을 언급하였다. 폐가 皮毛를 담당한다는 사실을 인정한다면 호흡으로 인한 수분 증발뿐만 아니라 피부 모공에서 발산되는 땀도 폐의 수분대사 조절능력으로 볼 수 있다. 다만, 제시한 내용에서 폐의 수분대사 측면에서 납득하기 어려운 점이 있는데, 뇌하수체 후엽에서 나오는 ADH 분비는 체내 수분 부족으로 인해 세포외액의 삼투압 농도가 높여져서 발휘되는 것36)으로 폐 실질조직과 상관이 없는 내용으로 보인다. 다만 레닌-안지오텐신 시스템(renin–angiotensin system, RAS)에 의거하면 肺 실질 조직에서 안지오텐신 전환효소(angiotensin-converting enzyme, ACE)를 분비하여 혈압과 세포외액의 부피를 조절하는데 기여하는 부분은 인정할 수 있다.

마지막에 제시된 호흡에서 呼氣가 우세하거나 吸氣가 우세하다는 점은 산-염기 평형에 대한 문제로 보인다. 필자의 견해도 폐의 중요한 기능 중 하나는 호흡을 통해 탄산을 내보내서 체내 산-염기 평형에 관여하는 것이다.

산염기 교란에서 1차 방어선은 인산염완충계라면 2차 방어선은 肺이며, 肺는 세포외액의 이산화탄소 농도를 조절한다. 환기량(ventilation)이 증가하면 세포외액으로부터 제거되는 이산화탄소가 더 많아지므로 세포외액의 수소이온 농도는 감소한다. 반대로 환기량이 감소하면 세포외액의 이산화탄소는 증가하므로 세포외액의 수소이온 농도는 증가한다37). 참고로 수소이온 농도를 조절하여 산-염기 균형을 조절하는 장기는 肺와 腎이다. 이는 한의학에서 肝心을 양이라 하고 肺腎을 음이라 배속하는 것과 무관하지 않으리라고 사료된다.

RAS 시스템을 현대의학적으로 살펴보자. 레닌(renin)은 腎의 사구체옆세포(juxtaglomerular cells, JG cells)에서 합성되어 prorenin이라는 비활성 형태로 저장되어 있다. 레닌은 그 자체는 혈관수축물질이 아니고 효소이다. 혈액 속의 레닌은 肝에서 생산된 안지오텐시노겐을 안지오텐신 I로 전환한다38). 안지오텐신Ⅰ이 합성된 수 초 후에 안지오텐신Ⅰ에서 안지오텐신Ⅱ라는 8개의 아미노산으로 된 펩타이드가 만들어진다. 이는 주로 혈류가 肺의 작은 혈관을 지날 때 肺 혈관의 내피세포에 존재하는 안지오텐신 전환효소(angiotensin-converting enzyme, ACE)에 의해 촉진된다. 콩팥이나 혈관 같은 조직 속에도 전환효소가 존재하여 국소적으로 안지오텐신Ⅱ가 만들어진다39). 안지오텐신Ⅱ는 강력한 혈관 수축기능이 있어 혈압을 상승시키고 염분과 수분의 배설을 감소켜 세포외액량을 증가시켜 수 시간 또는 수일에 걸쳐 혈압을 올린다. 이상을 살펴보면 수액대사에 대한 부분을 한의학에선 腎膀胱을 중심으로 肝, 肺 등이 관여함을 알 수 있으며, 肺가 相傅之官으로 수액의 전체량을 조절함에 관여(ACE를 활용)하여 수액조절을 관리할 수 있음을 보여주고 있다.

王琦는 폐의 통조수도에 대한 현대적 연구에서, 폐는 신장 비뇨기능의 조절을 시상-뇌하수체 분비 효소인 ADH, renin, angiotensin 등 항이뇨 작용과 관련이 높음을 제시하였고, 그 중 특히 ACE가 폐세포에서 나오는 것에 주목하였다40). 즉 다양한 항이뇨 작용 기능을 한의학적인 관점에서 연관 지을 수 있겠다. 여기서는 腎膀胱의 主水하는 것을 기반으로 肺가 수액대사의 일부를 담당하는 것으로 봐야 할 것이다. 특히 레닌은 腎에서 발현하고 안지오텐신Ⅱ도 腎에 작용하므로 주 담당 장기는 腎膀胱의 역할로 보이며, 肺는 안지오텐신 전환효소(ACE)를 통해 안지오텐신Ⅱ의 생산을 조절하여 수액조절에 관여하는 것으로 판단된다.

앞에서도 通調水道의 의미를 폐에 국한하지 않고 수액이 인체에 들어와서 각 장기를 거쳐 가는 전신 수액대사 활동으로 표현한 바 있다. 김선호41)는 肺가 宣發肅降한다는 의미는 전신에 氣를 뿌려준다는 것이며, 그 실체는 안 보이는 氣가 가는 것이 아니라 심장이 피를 전신에 뿌려주는 것을 말한다고 했다. 肺에 국한하지 않고 胸中에서 기혈진액이 전신으로 발산하는 모습이며, 그 형태를 앞에서 ‘1선발’, ‘2선발’, ‘3숙강’으로 제시하였다.

위에서 설명한 宣發을 통해 두면부와 체표까지 濡潤한다는 것은 기혈진액을 胸中(심장의 추동능력)에서 宣發 작용으로 두면부와 체표 피부 기육에 영양을 공급한다는 의미이며, 필요시 혈액순환을 통해 피부 모공에서 땀을 발산한다는 의미가 된다. 肅降을 통해 횡격막 아래 장부를 濡潤하고 소변을 만든다는 내용 역시 胸中에서 기혈진액을 體幹 몸통으로 보내서 장부에 영양을 주고, 혈액순환에서 필요 없는 노폐물은 소변을 만들어 배출한다는 내용이다. 이를 통해 보면 通調水道의 의미는 폐에 국한되는 것이 아닌 胸中42)에서 전신으로 기혈진액을 맥관을 통해 보낼 때 필요시 특정 조직에 더 많이 보내고 덜 필요한 조직에는 조금 보내는 행위라 보인다. 즉 예시로 외부 환경이 더우면 宣發에 해당하는 외부 水道系統으로 기혈진액이 더 많이 가서 땀이 더 나오고, 외부 환경이 추우면 肅降에 해당하는 내부 水道系統으로 기혈진액이 더 많이 가서 소변이 더 나오는 생명현상을 표현한다고 할 수 있다.

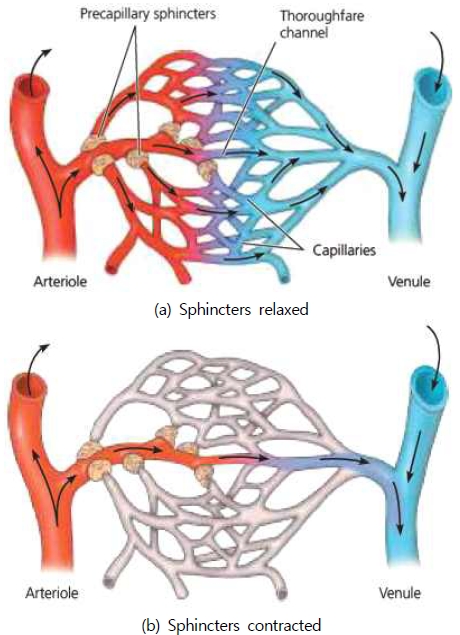

현대 의학생리학43)에서 살펴보면, 신체의 각 조직의 혈류는 항상 조직의 필요성에 따라 정확히 조절된다고 한다. 즉 조직이 활성화되었을 때는 더 많은 영양분이 소요되기 때문에 때에 따라서는 안정상태보다 20-30배나 많은 혈류량을 요구한다. 그러나 심장의 박출력은 정상 때보다 최대 4-7배 이상 높일 수 없다. 그러므로 신체의 여러 부위에서 각각의 조직이 혈류의 증가를 요구할 때 간단하게 혈류를 증가하는 것은 불가능하다. 따라서 국소혈류를 조직 활성이 요구하는 수준으로 정확히 조절하기 위해 국소 혈관에 직접 작용하여 수축시키거나 확장 시키게 된다. 즉 필요에 따라 해당 조직에 혈류량을 증가시키고 다른 필요 없는 조직에는 혈류량을 감소시키는 생명현상은 현대의학에서도 주지의 사실이다. 이런 혈관을 조절하는 내용을 通調水道로 이해할 수 있겠다. 즉 水道는 vessel에 해당한다고 사료된다. 그렇다면 通調의 의미는 간략하게는 內水道系統과 外水道系統(1선발과 2선발 포함)을 구분하는 의미이며, 의미를 심화한다면 vessel을 조절하는 의미라고 할 수 있다. 즉 혈관을 조절하여 필요한 국소 조직에 혈액을 보내고 여유가 있는 조직에는 혈관을 축소하여 혈액량을 감소시키는 행위로 보인다.

생명과학44)에서 보면, 뇌나 심장, 신장, 그리고 간에 있는 모세혈관들은 언제나 혈액이 가득한 상태에 있고, 그 외의 조직은 혈류량이 필요에 따라 크게 다르게 나타난다. 예컨대 피부로 가는 혈액량은 체온에 따라 결정되며, 식후에는 소화계로 들어가는 혈액량이 증가한다. 격한 운동을 할 때에는 소화계의 공급이 급격히 줄어들면서 근육과 피부조직으로의 혈액 공급이 증가한다. 모세혈관에는 평활근이 없는데 어떻게 모세혈관망을 흐르는 혈액량을 조절할까? 그중 하나는 모세혈관에 혈액을 공급하는 소동맥의 수축과 이완이다. 또 다른 기작은 모세혈관전 괄약근(precapillary sphincter)이다45)(Fig. 3). 즉 通調水道에서 通調를 하는 현대의학적 실체는 소동맥의 수축이완 및 모세혈관전 괄약근의 역할에 의하여 구현된다고 할 수 있다.

고 찰

通調水道의 개념을 살펴보면서 체내 氣血津液을 두면부와 체표부로 宣發하는 통로인 외부 水道系統과 체내로 肅降하는 내부 水道系統로 구분하였다. 또한 상한론 조문에 근거하여 김선호의 ‘1선발’, ‘2선발’, ‘3숙강’도 제시하였다. 선발을 두면부와 체표부로 나누는 것은 상한론 등 임상적 증후를 판단할 때 매우 중요한 요소이다. 흉중에서 기혈진액을 전신으로 수포할 때 두면부와 체표부는 宣發로 발산하지만, 발산에 필요한 에너지 역치가 다르므로 ‘1선발’과 ‘2선발’은 구분된다. 비유를 하자면, 풍선을 불 때 풍선의 표면이 일정한 두께의 일반적인 풍선이라면 큰 동그란 풍선을 불 것이다. 만약에 풍선의 특정 부위가 다른 곳보다 얇다고 한다면 풍선을 불면 큰 동그란 풍선이 생성되기 전에 옆으로 불쑥 튀어나온 작은 동그란 부위가 먼저 보일 것이다. 이것은 풍선 표면이 얇은 부위가 먼저 확장이 되어서 나온 것이다. 이와 마찬가지로 두면부로 올라가는 1선발은 2선발에 비해 임계점이 낮아서 상대적으로 잘 올라가게 된다. 즉 外感으로 감기에 걸려서 피부가 울색이 되어 惡寒이 되면 2선발이 이전처럼 확장을 하지 못하게 된다. 그 후 감기가 나아지면 흉중의 기혈이 다시 ‘2선발’로 확장을 하려고 노력할 것이다. 만약 초기에 회복 중 확장할 만한 역량이 아직은 부족하지만 점차 회복 중이라고 한다면, 초기에 ‘2선발’까지 확장할 능력은 안 되지만 ‘1선발’로 올라갈 역량은 충분해서 회복기 초기에 기혈을 ‘1선발’ 위주로 올리게 된다. 즉 감기 회복기에 머리에만 땀이 날 수 있다. 이런 식으로 선발을 2개로 나눠 ‘1선발’과 ‘2선발’을 구분한 것은 임상적 증후를 분석하기 위한 탁견이라 생각한다.

通調水道의 치료적 접근도 결국 宣發과 肅降을 활용할 것이다. 임상에서 수액대사가 실조되면 담음, 수종 등의 병증이 나타나며, “宣肺利水”와 “降氣利水”의 치료법을 사용한다47). 물론 수기의 정체인 경우 내외 水道系統을 나눠 宣肺하여 利水할 수도 있고, 降氣하여 利水할 수도 있겠다. 다만, 여기서 通調水道의 의미를 단지 수액대사에 국한할 필요는 없다고 생각한다. 맥관을 조절하여 혈류량을 조직에 얼마나 보낼지를 조절하는 측면에서 살펴본 通調水道 이론은 대부분의 임상적 증상을 생리병리적으로 설명할 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어 解表劑를 사용하여 감기를 치료한다는 것은 체표 부위(2선발)로 기혈을 보낸다는 의미가 된다.

또 杏仁에 대해 吉益東洞은 胸間停水라는 喘咳, 短氣, 結胸, 心痛, 形體浮腫의 원인을 행인이 주로 치료한다고 보았다48). 이를 후대에서는 흉통, 기침, 얼굴 부종, 변비로 정리하고 있다49). 이는 흉중에 수기가 맺혀서 ‘3肅降’이 不利한 것으로 보면 이해가 쉽다. 즉 흉중에 水氣가 맺혔으니 흉통이 있고 기침이 나온다. 수기가 맺혀서 아래로 肅降되지 못하니 하부는 진액이 부족하여 변비가 발생하고 반면에 수기가 위에서는 내려오지 못하므로 심하지는 않지만 두면부가 푸석한 부종이 발생한 것이다.

또한, 폐(흉중)의 숙강 기능은 수액대사를 넘어 기혈진액을 횡격막 아래의 장부 및 골반강에 집중할 수 있다고 사료된다. 이는 폐가 대장의 傳道機能에 관여하여 대변의 배출을 보좌하는 생리기능50)도 포괄적으로 설명할 수 있다.

이와 같이 1,2,3宣發肅降은 임상적 증후를 생리병리적으로 해석하고 치료전략을 구사하기에 유용해 보인다.

폐의 기능에 대한 현대적 해석에서 폐가 호흡을 담당한다는 점은 주지의 사실이다. 본론에서 언급했듯이 폐가 신과 더불어 인체의 산-염기 평형에 주요한 역할을 한다는 점은 인체 생리학에서 중요한 내용이라 생각된다. 향후 동의생리학 교재에 폐의 이러한 기능이 추가될 필요가 있다고 사료된다.

결 론

이상으로 한의학에서 인식하는 通調水道의 개념을 재정리한 후에 현대적인 관점에서 재해석하여 의미를 분석하였다. 通調水道는 전통적으로 肺의 기능에 귀속되며, 폐의 宣發과 肅降을 통해 수액을 전신에 순환시키고 배설을 조절하는 것으로 이해되어 왔다. 하지만 본 연구는 通調水道의 기능이 단순히 폐와 방광의 연결하는 등 ‘폐’ 기능에 한정되지 않고, 전신의 수액 조절과 배설에 광범위하게 기여하는 과정으로 재조명되어야 한다고 제시하였다. 신체의 맥관계통을 외부 및 내부 水道系統으로 구별함으로써 체액이 신체 전체에서 어떻게 분포되고 조절되는지 명시하였다. 특히 두면부로 가는 경로와 체표로 가는 경로를 구분하여 ‘1선발’, ‘2선발’이라 정하고 내부 장기로 가는 경로를 ‘3숙강’으로 명명하였는데, 이는 상한론 조문 등을 근거로 임상적 증후를 분석하는데 유용하였다. 현대의학적으로 재해석해 보면, 通調水道의 의미는 vessel(水道)을 control(通調)하는 것으로 판단되며, 세동맥의 수축 이완 또는 모세혈관전 괄약근에 의해 국소조직으로 가는 혈류량을 조절하는 현상을 포괄한다. 또한, 안지오텐신 전환효소(angiotensin-converting enzyme, ACE)의 기능은 ‘通調水道하여 下輸膀胱’하는 사례로 적절하다고 판단된다.

Acknowledgments

본 연구의 아이디어 발상에 많은 도움을 준 동원당한의원 김선호 원장님 (『선호 상한론』, 『선호 영추』의 저자)께 감사의 인사를 드립니다.

Notes

References

- Chen G and Xu YB. Basic Theory of Korean Medicine. Wonju: Uibang; 2023.

- Chen Liguo, Ji Lijin. Basic Theories of Traditional Chinese Medicine. Guangzhou: Jinan University Press; 2010. p. 33.

- Cheng Shide, editor. Annotations and Excerpts of Suwen (Volume 1). Beijing: People's Health Publishing House; 1982. p. 335-6.

- Hall JE and Hall M. guyton and Hall textbook of medical physiology. 14th ed. philadelphia: Elsevier; 2021. p. 173, 375, 408.

- Kim Seon-ho. Shanhun Lun Lecture Notes (Season 1). Daejeon: Jumin Publishing House; 2019. p. 15.

- Kim Seon-ho. Shanhun Lun (Volume 1). Daejeon: Jumin Publishing House; 2016. p. 357, 413, 418, 449, 452, 454.

- Kim Seon-ho. Shanhun Lun (Volume 2). Daejeon: Jumin Publishing House; 2016. p. 44, 87, 94, 113, 128.

- Kumar, Abbas; Fausto, Aster. “11”. Pathologic Basis of Disease 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010. p. 493. ISBN 978-1-4160-3121-5.

- Lisa A., et al. Campbell biology 12th. New York: Pearson; 2020. p. 932.

- Noh EJ. Herbal Clinical Clues. Seoul: Bareun Herbal Medicine Publisher; 2018. p. 322-6, 470, 565.

- Professors of Physiology at Korean Medical College across the country. Korean medical physiology 3rd ed. Wonju: Uibang; 2024 p. 229.

- Song HJ and Kwak DR. Scientific principles of Korean medicine. Seoul: Uiseongdang: 2008. p. 76.

- Wang HT. The Complete Study of Huangdi's Internal Classics (Part 2). Beijing: Beijing Press; 1999. p. 1018-9.

- Wang Qi. Studies on the Zangxiang of Traditional Chinese Medicine and Clinical Practice. Beijing: China Traditional Chinese Medicine Publishing House; 2012. p. 274.

- Wang Bing. Translation of the Huangdi Neijing Suwen with Wang Bing’s Notes. Daejeon: Jumin Publishing House; 2003. p. 425.

- Zhang Dengben, Sun Lijun. 20 Lectures on the Basics of Traditional Chinese Medicine. Xi'an: Xi'an Jiaotong University Press; 2010. p. 58-9.