사상체질 진단지표로서 체질량지수에 대한 재고

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

Recent studies have emphasized Body Mass Index (BMI) as a potential indicator for constitutional diagnosis, noting the higher BMI observed in Taeeumin compared to other constitutions. However, 『Donguisusebowon(東醫壽世保元)』 「Sasanginbyeonjeunglon(四象人辨證論)」 have indicated similarities in body shape between Taeeumin and Soeumin, suggesting that physique size alone may not be sufficient for constitutional diagnosis. This study aims to investigate the reasons for this disparity and to reassess the suitability of BMI as a diagnostic indicator for Sasang constitution. An analysis was conducted to explore the utilization of BMI across eighteen studies focused on body shape for diagnosing constitution. These studies were identified through a search of Korean medicine journals, including the Journal of Sasang Constitutional Medicine. Additionally, the body shape-related items in eleven Questionnaires for Sasang constitution diagnosis were examined. While BMI has been extensively utilized in numerous studies within the field of Sasang constitutional medicine due to its simplicity, its effectiveness is not without limitations. Despite its widespread use, BMI does not fully capture the nuanced concept of body type as delineated in 『Donguisusebowon(東醫壽世保元)』. Moreover, there has been a lack of deliberation regarding whether statistical differences in BMI between constitutions should serve as a definitive criterion for constitutional diagnosis. Ensuring external validity posed challenges in several studies, and the role of BMI was at times exaggerated. Consequently, the reliance on BMI as a constitutional diagnostic indicator presents inherent limitations. Prudent caution should be exercised in utilizing BMI as a major determinant in constitutional diagnosis.

Keywords:

Body Mass Index, Body shape, Sasang constitution, Questionnaire서 론

사상의학 이론에 따르면, 환자의 건강상태 평가, 병증진단, 치료, 예후평가, 건강관리 등 의료의 전 과정에 있어 체질진단은 필수적인 전제 조건이다1). 체질진단에 활용되는 지표들 중에는 체형 특성 역시 중요한 부분을 차지한다2). 체형은 사상인 특유의 장국대소가 외형으로 드러나는 특성으로『東醫壽世保元』에서는 체질별 체형을 제시하며 체질진단을 위한 지표 중 하나로 삼고 있다. 체질별 체형 차이에 대한 연구들은 지속적으로 이루어져 왔으며3,4), 이를 토대로 여러 체질진단도구들에서 체형 지표를 활용하였다5). 한편 보다 간편하게 사용할 수 있는 단순화된 체형 지표를 활용한 시도들이 있어 체질량지수(Body Mass Index, BMI)를 체질진단지표로 사용한 연구들이 발표되기도 하였다6-8). 이 연구들은 공통적으로 태음인이 높은 BMI를 보이고, 이를 근거로 BMI를 체질진단지표로 사용하거나 사용할 수 있다는 결과를 보여주고 있다.

그러나 BMI가 체질 진단에 기여한다는 이러한 연구보고와는 달리, 체질진단의 대강인『東醫壽世保元』「四象人 辨證論」에서는 “太陰少陰人 體形 或略相彷佛 難辨疑似 而觀其病證 則必無不辨”이라 하여 태음인과 소음인의 체형이 유사할 수 있음을 기술하였고 아울러 “少陰人 體形 矮短 而亦多有長大者 或有八九尺長大者 太陰人 體形 長大 而亦或有六尺矮短者”라 하여 체형의 크기가 체질진단의 명확한 지표가 아님을 서술하고 있다.

이에 본 연구에서는 이 같은 간극이 나타나게 된 이유를 찾아보기 위해 사상체질의학 분야 주요 학술지인 사상체질의학회지를 중심으로, 한의학 학술지에 게재된 체질 진단을 위한 체형 연구들에서 BMI가 다루어진 과정을 시간의 흐름에 따라 살펴보고자 하였다. 아울러 여러 체질진단 설문지 연구들에서 체형 관련 문항의 구성내용을 시간의 흐름에 따라 같이 정리함으로써 체질진단지표로서 BMI의 적절성을 재검토해보고자 하였다.

연구대상 및 방법

본 연구는 체계적 문헌고찰은 아니지만, 명확한 연구대상 검색과 선정을 위해 체계적 문헌고찰의 방법론을 일부 차용하였다. 연구 검색은 NECA 체계적 문헌고찰 매뉴얼9)을 참고하여 한의학문헌 특화 데이터베이스인 OASIS 전통의학정보포털(https://oasis.kiom.re.kr)을 사용하였다. 먼저 사상체질의학회지로 범위를 제한하고 검색어로서 “체형”, “체질량지수”, “Body Mass Index”, “BMI”의 주제어를 사용하였다. 이후 사상체질의학회지 게재논문들의 제목과 초록을 해당 검색어로 다시 한번 Hand-search하여 추가 검색을 수행하였다. 그리고 체질진단지표 혹은 체질특징으로서 체형 및 BMI가 다루어지지 않은 연구는 제외하여 최종 검토 대상 연구를 선정하였다. 검토 내용은 연구대상자, BMI의 언급 유무, 발견한 체질특징 또는 체질진단지표로서의 체형 및 BMI 관련 내용을 시간 순으로 정리하였다. 이후 OASIS 전통의학정보포털에서 동일 검색어를 사용하여 사상체질의학회지 이외의 한의학 학술지 게재 연구를 검색하였다. 제목과 초록 검토의 스크리닝 과정을 거친 후 체질진단지표 혹은 체질특징으로서 체형 및 BMI가 다루어지지 않은 연구는 제외하여 최종 검토 대상 연구를 선정하였다. 검토 내용은 동일하게 연구대상자, BMI의 언급 유무, 발견한 체질특징 또는 체질진단지표로서의 체형 및 BMI 관련 내용을 시간 순으로 정리하였다.

아울러 체질진단 연구에서 주요한 체질진단도구로 사용되는 체질설문지 연구들에서 BMI를 포함한 체형 관련 문항의 내용을 시간 순으로 추출하여 정리하였다. 체질설문지 연구들은 전문가 의견과 통계적 분석을 종합하여 설문 문항을 선정하고 있어 체질 진단에 주요한 항목을 확인하기 용이하며, 체질진단 연구 초기부터 근래에 이르기까지 여러 연구가 진행되어 시간에 따른 변화를 확인하기 쉽기 때문에 체질설문지 연구들을 연구 대상으로 포함하였다. 대상 체질설문지는 선행 연구1)를 참고하여 사상체질변증 기초설문지(1)10-12), 사상체질분류검사(Questionnaire for Sasang Constitutional Classification, QSCC)13), QSCCⅡ14), 체질판별표15), QSCCⅢ16), QSCCⅡ+17), 의사결정나무법에 근거한 16문항 사상체질진단검사지18), 의사용 및 환자용 설문지(Sasang Constitution Questionnaire for Doctors and Patients, SSCQ-D and SSCQ-P)19), 사상체질진단을 위한 2단계 설문지(Two Step Questionnaire for the Sasang Constitution Diagnosis, TS-QSCD)20), 단축형 사상체질 진단설문지(Korea Sasang Constitutional Diagnostic Questionnaire, KS-15)21), 전문가용 사상체질진단지(Sasangin Daignostic Questionnaire for Specialist, SDQ_S)22)의 총 11종 체질설문지로 하였다.

이후 위의 과정을 통합하여 체질 진단을 위한 지표로서 BMI가 다루어진 과정을 시간 순으로 살펴보고 그 과정에서 발생한 논의점들을 확인하였다.

결 과

1. 연구 선정 및 검토

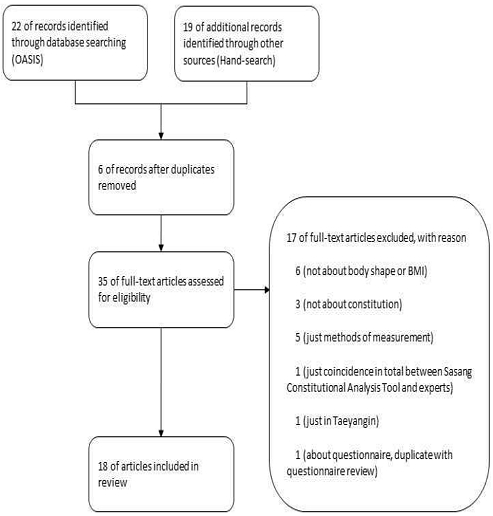

사상체질의학회지에서의 연구 검색 및 선정 과정은 Fig. 1과 같으며 최종적으로 18건의 연구가 선정되었다. 선정된 18건의 연구 중 7건은 BMI 언급이 없었으며 나머지 11건은 BMI를 직접 언급하고 있었다. 1990년 이의 연구23)부터 1998년 이의 연구29)까지 BMI는 거의 다루어지지 않았으며 신장, 체중, 체간의 사초부위를 체형 특징으로 다루고 있었다. 그러나 김의 연구30)가 음성 연구임에도 체질 간 BMI의 차이를 주요하게 다룬 이후 체형 연구에서 BMI가 다루어지는 빈도가 증가하였다.

BMI를 언급한 11건의 연구를 중심으로 다시 살펴보면, 최초의 언급은 이의 연구27)였다. 건강검진센터 내원 196명을 대상으로 시작하였으나 평균 BMI 비교에서는 155명(태음인 92명, 소음인 45명, 소양인 18명)을 분석대상으로 하였으며, BMI의 체질 간 차이를 태음인의 “특성”으로 서술하고 있었다. 김의 연구30)와 김의 연구32)는 각각 134명과 23명을 연구대상자로 하고 있었으며, 음성 연구임에도 체질 간 BMI 차이를 주요하게 다루고 있었다. 그리고 체질 간 BMI 차이를 “BMI가 체질진단의 객관적 요소로 작용”30), “BMI는 사상체질을 분류하는데 상당한 도움을 줄 수 있을 것”32) 등으로 서술하여 앞선 이의 연구27)와 유사하게 ‘통계적 차이’와 ‘진단을 위한 객관적 지표’ 개념이 혼재되어 사용되고 있었다. 최의 연구31)는 98명을 대상으로 QSCCⅡ 설문 문항과 BMI의 상관성을 보고하였으며 임의 연구33)는 31명의 비만 환자를 대상으로 비만 환자 중 태음인의 비율이 높음을 보고하였다.

김34), 설35)의 연구는 체질정보은행(Korea Constitutional Multicenter Bank for Sasang Constitutional Medicine, KCMB)41) 데이터를 대상으로 체간측정방법을 다루고 있으며, 체형측정을 통한 체질진단의 정확률 향상을 위해서는 BMI를 정상군과 과체중군으로 나누는 등 비만도에 따른 통계분석이 필요하다고 언급하고 있었다. 여의 연구36)도 마른체형, 정상체형, 비만체형으로 체형을 나누어 체질별 체간측정치를 차이를 기술하고 있어, 이상의 세 연구는 BMI 자체를 체질진단의 변수로 사용하기보다는 층화변수로 이용하는 방식을 취하고 있었다. 이에 반해 장의 연구37)는 “체중, BMI, 5부위 너비와 8부위 둘레 측정치, 5부위 너비의 비율 및 8부위 둘레의 비율 등을 산출하여 총 91개 변수”를 체질진단을 위한 체형변수로 제시함으로써 BMI를 직접 체질진단의 변수로 이용하는 방법을 사용하였다. 김의 연구38)는 99명을 대상으로 체질별 체중과 BMI의 차이를 보고하고 있으나, 대상자의 체질진단이 BMI를 직접 체질진단의 변수로 이용한 장37)의 방식을 준용하여 이루어져 있어 BMI를 포함하는 기준으로 나누어진 집단 간의 BMI 차이를 다시 확인하였다는 문제점이 있었다.

채의 연구39,40)에서는 체질별 BMI의 차이를 확인하고 BMI를 직접 체질예측을 위한 판별식의 변수로 사용하여, BMI가 체질진단을 위한 타당도 높은 생리지표임을 기술하고 있다. 이는 앞서 통계적 차이를 진단의 객관적 지표로 가져온 이27), 김30), 김32)의 연구와 맥락을 같이 하고 있다. 그리고 2021년 연구40)의 경우, 대상자의 체질진단이 BMI를 직접 체질진단의 변수로 이용한 KS-1521)로 이루어져 있어 앞선 김의 연구38)와 같이 BMI를 포함하는 기준으로 나누어진 집단 간의 BMI 차이를 다시 확인하였다는 문제점을 가지고 있었다.(Table 1)

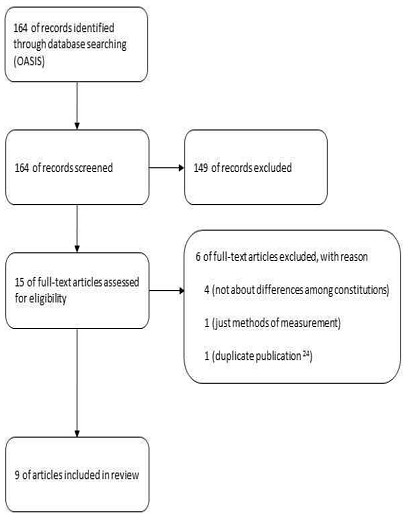

사상체질의학회지 외 한의학 학술지에서의 연구 검색 및 선정 과정은 Fig. 2와 같으며 최종적으로 9건의 연구가 선정되었다. 게재 학술지는 동의생리병리학회지가 3건43,45,50), 한방재활의학과학회지가 2건42,44)이었으며 대한한방부인과학회지46), 대한예방한의학회지47), 동의신경정신과학회지48), 한국한의학연구원논문집49)이 각 1건이었다. 선정된 9건의 연구 중 2건은 BMI 언급이 없었으며 나머지 7건은 BMI를 직접 언급하고 있었다. 첫 연구는 2002년 유의 연구42)였고 2006년 이후에 이르러서야 다수의 연구가 보고되었다. 이러한 연구시점을 근거로 사상체질의학회지 안에서 BMI에 대한 논의가 어느 정도 진행된 이후에 다른 한의학 학술지로 BMI에 대한 논의가 확산된 것을 확인하였다.

BMI를 언급한 7건의 연구들을 살펴보면 모두 연구대상자들의 특성 분석에서 통계적으로 체질별 차이가 나는 변수 중 하나로 BMI를 제시하고 있을 뿐, 이를 특정 체질의 특성이나 체질진단을 위한 지표로 다루고 있지는 않았다. 장의 연구48)에서 BMI를 사상성격검사(Sasang Personality Questionnaire, SPQ) 척도가 독립적이라는 결과를 제시하기 위해 이용하였으나 이 역시 체질 특성이나 진단지표와는 거리가 있었다. 그리고 학술지의 전문 분과나 연구의 주제에 따라 연구대상자들의 특성이 한정된 경우들42,44,46,50)이 있었으며, 연구대상자에 소음인이 존재하지 않는 경우50)도 있었다.(Table 2)

2. 체질설문지 연구 검토

체질설문지 연구에서 사용된 체형 관련 문항의 내용을 살펴보면, 초기 설문지인 Questionnaire(1)10-12)와 QSCC13)에서부터『東醫壽世保元』「四象人 辨證論」의 “少陰人 體形 矮短 而亦多有長大者 或有八九尺長大者 太陰人 體形 長大 而亦或有六尺矮短者” 문장 중 뒤의 내용은 탈락되고 “少陰人 體形 矮短”, “太陰人 體形 長大”만이 남아 체형 문항으로 반영되었음을 확인하였다. 또한 왜대(矮大)는 비단 체격의 크고 작음만이 아니라 비수(肥瘦)의 개념으로 받아들여져 설문 문항으로 표현되고 있음 역시 확인하였다. 그리고 SSCQ19), TS-QSCD20), KS-1521) 세 건의 설문지를 제외한 이후의 체질설문지 연구들은 모두 이 초기 설문지의 체형 문항을 그대로 이용하거나 변용하여 사용하는 일관성을 보이고 있었다.

SSCQ19) 역시 다른 설문지의 체형 문항들과 유사한 문항들을 사용하고 있었으나 전문가용 설문지인 SSCQ-D에서는 설문지 연구 중 유일하게 “少陰人 體形... 而亦多有長大者 或有八九尺長大者”를 이용한 “신장이 대개 왜소하나 혹장대자도 있다”라는 문항이 포함하고 있었다. TS-QSCD20)는 현재 체격 상태와 더불어 평상시 체중변화 여부, 쉽게 살이 찌는지 여부 등 체중변동성에 대한 문항을 사용하고 있었으며, KS-1521)는 자기보고식 설문임에도 BMI를 하나의 독립 문항으로 직접 사용하는 방식을 채택하고 있었다. 이상의 내용을 정리하면 Table 3과 같다. 표에는 각 설문지의 원문 표현을 같이 기재하였다.

고 찰

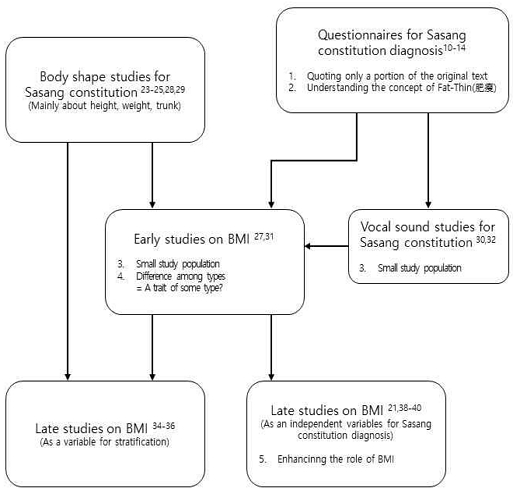

지금까지의 과정을 통해 체질 진단을 위한 체형 연구들에서 BMI가 다루어진 과정을 주요 연구와 시간의 흐름에 따라 정리하면 Fig. 3과 같다. 초기 체질 진단을 위한 체형 연구들은 신장, 체중, 그리고 체간의 사초부위 측정을 중심으로 진행되고 있었다23-25,28,29). 한편 체질설문지 연구에서 확인하였듯 이미『東醫壽世保元』「四象人 辨證論」문장의 일부만이 인용되어 비수(肥瘦)의 개념으로 받아들여지고 있었다10-14). 이는 체형 연구와 음성 연구30,32)에 영향을 미쳐 체질 간 BMI 차이를 분석하는 초기 BMI 연구27,31)를 가져오게 되었다. 이러한 BMI에 대한 분석은 이후 연구에서 두 가지 방식으로 진행이 되는데, 한 가지는 기존의 체간의 사초부위 측정을 이용하는 체형 연구에서 BMI를 하나의 층화변수로 활용하는 방식34-36)이고 다른 한 가지는 BMI를 직접 체질진단의 변수로 이용하는 방식21,38-40)이었다.

이러한 진행 과정에서 몇 가지 문제점 역시 확인하였다. 첫째,『東醫壽世保元』원문에서 “少陰人 體形 矮短”, “太陰人 體形 長大”만이 남아 인용되었다는 점이다. 이는 “少陰人... 而亦多有長大者 或有八九尺長大者”, “太陰人... 而亦或有六尺矮短者”의 의미를 삭제함으로써 장대한 소음인, 왜단한 태음인의 진단 가능성을 사전에 배제하고 있다. 둘째, 장대왜소가 전체적인 체격의 크고 작음이 아니라 비수(肥瘦)의 개념으로 받아들여져 표현되고 있다는 점이다. 전체적인 체격을 가리키는 개념에서 비수의 개념으로 시점이 이동하면서 체형을 BMI로 해석하고자 하는 동기가 발생하게 된 것이다. 이에 대해 “太陰人 體形 長大”를 BMI를 사용하여 분석하는 과정에서 비만으로 오해하여 태음인의 체형 특성을 비만과 연관 짓게 된 것이라고 제시한 연구도 있었다51-53). 셋째, 초기 BMI 연구 및 음성 연구의 표본 수가 적다는 점이다. 이는 연구결과를 모집단 전체에 일반화시키기 어려워 외적타당도를 담보하기 어렵다54)는 문제점을 가져온다. 넷째, 체질 간 차이를 보이는 BMI가 체질 진단의 기준과 동일하게 이해되고 있는 것이 타당한가라는 부분이다. 예컨대, BMI 레벨은 인종에 따라서도 상당히 다르지만55) 인종별로 서로 다른 BMI 절단값을 제시하고 있을지언정56), 인종을 구분하는 기준으로서 BMI를 사용하지는 않는다. 그러나 체질진단설문지 연구를 포함하여 체질진단 연구들에서는 비단 BMI뿐 아니라 통계적 차이가 보이는 부분들을 쉽게 진단지표로 이해하려는 경향을 보이고 있다. 체질진단 연구들에서 체질진단을 위한 통계방법으로서 판별분석이나 회귀분석을 많이 사용해온 것57,58)이 이러한 경향성을 가져오게 된 이유라 하겠다. 하지만 역학연구에서 관찰된 상관성이 인과관계로 판정되기 위해서는 통계결과만이 아니라 여러 가지 판단을 위한 가이드라인(시간적 선후관계, 연관성의 강도, 용량반응관계, 결과의 반복성, 생물학적 개연성, 다른 가능한 해석의 고려, 노출 중단, 기존 지식과의 일관성, 연관성의 특이성)을 거쳐야 하는 것59)에서 보듯, 체질진단 연구에서도 체질진단 기준을 판정하기 위해서는 통계결과 이외의 다각적인 과학적 고려가 필요하다. 다섯째, 일부 연구38,40)를 통해 진단지표로서 BMI의 역할이 실제보다 커지는 방향으로 재생산되었다는 점이다. 이 연구들은 체질진단변수에 BMI가 포함된 방식21,37)으로 연구대상자의 체질을 진단한 후, 다시 체질 간 BMI의 차이를 보여줌으로써 실제보다 진단지표로서 BMI의 역할을 실제보다 크게 강화시켜 제시하였다.(Fig. 3)

아울러 BMI는 사용하기 쉽고 널리 알려진 지수이지만 태생적인 한계 역시 가지고 있다. BMI는 아돌프 케틀레(Adolphe Quetelet, 1796-1874)에 의해 처음 계산되었다(Quetelet Index). 케틀레는 유럽 백인 남성의 인구통계 데이터에서 체중은 키의 제곱에 비례하여 증가하는 것을 찾아냈지만, 개인의 건강을 평가하기 위한 의도는 없었다. 이후 1972년 앤셀 키스(Ancel Keys, 1904-2004)가 남성 7,425명을 대상으로 한 연구에서 “완전히 만족스럽진 않지만 적어도 다른 어떤 지표보다도 상대적 비만의 지표로서 유용하다”고 하며 이 지표를 BMI라 이름 붙였다60). 그리고 1985년 미국국립보건원(National Institutes of Health, NIH)에서 비만을 정의하기 위해 BMI를 이용하면서 널리 사용되기 시작하였다61). 이처럼 BMI는 남성, 더 좁게는 유럽 백인 남성을 기준으로 도출된 값으로 여기에는 연령, 성별 등에 대한 고려는 물론 체지방량과 근육량에 대한 고려도 들어 있지 않다. 즉, 비만에서 중요한 체지방량 자체는 측정하지 못하며, 특정 인구집단을 대상으로 도출된 방법이기 때문에 개별 환자의 건강 평가 도구로 이용, 해석하는데 사용하는 것에는 논쟁의 여지가 존재한다62-64). 그리고 비만이라는 병리적 개념을 다루는 지표인 BMI를 생리적 개념인 사상체질별 체형을 구분하는 지표로 이용하는 것은 개념의 오해를 가져올뿐더러, BMI는 사회적·문화적 영향에 민감하기 때문에 다른 문화 혹은 다른 민족에 적용하는데 어려움이 있다51,65).

BMI는 활용이 용이하고 빠른 결과를 도출할 수 있는 지표로서 사상체질의학 분야의 여러 연구에 사용되고 기여한 바가 있다. 그러나 본 연구에서 살펴본 바 체질진단지표로서 BMI를 다룬 연구과정의 흐름에서 내재된 문제점이 있음을 확인하였다. BMI는『東醫壽世保元』에 기재된 체형의 의미를 충분히 반영하지 못하는 지표이며, 체질 간 BMI의 통계적 차이가 반드시 체질진단의 기준이 되어야 하는 것인지에 대해 고려하는 과정이 없었다. 일부 연구에서는 외적타당도를 담보하기 어려웠으며 다른 일부 연구에서는 진단지표로서 BMI의 역할이 실제보다 크게 강화되어 제시되었다. 그리고 BMI는 자체적인 한계를 지니고 있는 지표라는 점도 확인하였다. 이러한 내용을 감안할 때 BMI를 체질진단지표의 하나로 이용하는 것에는 한계점이 존재하며, 특히 BMI를 주요한 체질진단지표로 사용하는 것은 지양되어야 한다. 그럼에도 근래 체질의학 분야의 임상연구들에서 BMI를 포함한 체질진단지표를 연구대상자의 체질질단 방법으로 사용하는 예가 관찰되고 있다66,67). 이러한 추세는 각 해당 연구에서 도출된 결과가 실제 체질 차이에 의한 것인지를 불명확하게 함은 물론, 유사한 예의 연구가 반복될 경우 연구자와 후속 연구들에 되먹임되어 BMI가 진단지표로서 지금보다 더 과대평가되는 결과를 가져오게 된다. 즉, 체질진단지표로서 BMI의 적절성을 제대로 평가하지 않은 작은 지점이 이후의 체질의학 분야 연구 결과 전반에 큰 영향을 끼칠 수 있기 때문에, BMI의 활용에는 주의가 필요한 것이다.

사상체질의학분야에서 BMI는 체질진단지표로 이용되기보다는, 체간의 사초부위 측정을 이용한 체형 연구34-36)에서 보듯 층화를 위한 변수로 활용되거나, 김의 연구68)에서 보듯 성향점수 매칭을 위한 기준으로 활용된 것처럼 보조적인 도구로 이용되는 것이 적합하다. 고의 연구52)에서처럼 BMI는 신체적 건강과 체성분에 중요한 요소이기 때문에 체질 간 차이를 확인하기 위한 분석에 공변량으로 사용되는 방법도 있겠다. 또는 인종에 따라 서로 다른 BMI 절단값을 제시한 연구56)와 같이 체질별로 서로 다른 BMI 기준치를 제시하는 방식의 활용도 가능하다. 대사증후군 진단을 위해 BMI와 허리 둘레에 있어 체질별로 다른 절단값을 제안한 연구가 보고되기도 하였다69). 그리고 BMI의 자체적인 한계점을 감안하면 BMI 대신 허리둘레, 허리-엉덩이 비율, 생체전기저항분석(Electrical bioimpedance analysis, BIA), 이중에너지 X선 흡수 계측법(Dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA) 등 다른 측정치63)를 사용하는 방법도 고려해야 한다. 실제 BMI를 대신할 지표로 폰데랄 지수(Ponderal index, PI)나 기초대사율(Resting Metabolic Rate, RMR)이 제시된 바가 있다65,70).

결 론

본 연구는 체질진단지표로서 BMI의 적절성을 재검토해보고자 기존의 연구 결과들을 분석한 연구로, 사상체질의학회지를 포함한 한의학 학술지에 게재된 체질 진단을 위한 체형 연구들에서 BMI가 다루어진 과정과 체질진단 설문지 연구들에서 체형 관련 문항의 구성내용을 시간 순으로 살펴보았다. 그 과정을 통해 BMI는 체형의 의미를 충분히 반영하지 못하는 지표임에도, 통계적 차이를 넘어선 고려 없이 체질진단의 기준으로 받아들여졌음을 확인하였다. 그리고 일부 연구들에서는 외적타당도를 담보하기 어려운 측면과 진단지표로서 BMI의 역할이 실제보다 크게 강화되어 제시되었음을 확인하였다. 이러한 점을 감안하면 BMI를 체질진단의 주요지표로 사용하는 것은 지양되어야 한다.

Acknowledgments

이 연구는 2024년도 한국한의학연구원의 ‘빅데이터 기반 한의 예방 치료 원천기술 개발’(KSN1732121)과제의 지원을 받아 수행되었습니다.

References

-

Kim SH, Jang ES, Koh BH. The Methodological Review on the Accuracy Study of Questionnaire for Sasang Constitution Diagnosis. J Sasang Constitut Med. 2012;24(3):1-16.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2012.24.3.1]

- Song IB. The Future Prospect of the Studies on the Objectification of Sasang Constitution. J Sasang Constitut Med. 1998;10(1):1-11.

- Huh MH, Koh BH, Song IB. The Body Measuring Method to Classify to Sasang Constitutions. J Sasang Constitut Med. 2002;14(1):51-66.

- Kim JW, Jeon SH, Sul YK, Kim KK, Lee EJ. A Study on the Body Shape classified by Sasang Constitutions and Gender using Physical Measurements. J Sasang Constitut Med. 2006;18(1):54-61.

-

Lee SW, Jang ES, Lee J, Kim JY. Current Researches on the Methods of Diagnosing Sasang Constitution: An Overview. Evid Based Complement Alternat Med. 2009:6(Suppl 1):43-49.

[https://doi.org/10.1093/ecam/nep092]

-

Pham DD, Do JH, Ku BC, Lee HJ, Kim HG, Kim JY. Body Mass Index and Facial Cues in Sasang Typology for Young and Elderly Persons. Evid Based Complement Alternat Med. 2011 Article ID 749209.

[https://doi.org/10.1155/2011/749209]

-

Chae H, Lee SJ, Park SH, Jang ES, Lee SW. Validation of Sasang Personality Questionnaire (SPQ) with Positive and Negative Affection Schedule and Body Mass Index. J Sasang Constitut Med. 2012;24(2):39-46.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2012.24.2.039]

-

Baek YH, Jang ES, Park KH, Yoo JH, Jin HJ, Lee S. Development and Validation of Brief KS-15 (Korea Sasang Constitutional Diagnostic Questionnaire) Based on Body Shape, Temperament and Symptoms. J Sasang Constitut Med. 2015;27(2):211-221.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2015.27.2.211]

- NECA. NECA’s guidance for undertaking systematic reviews and meta-analyses for intervention. Seoul:National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency. 2011.

- Koh BH, Song IB. A Study on the Methodology of Sasang Constitution Diagnosis (1st Report). J Korean Oriental Medicine. 1987;8(1):139-45.

- Koh BH, Song IB. A Study on the Methodology of Sasang Constitution Diagnosis (2nd Report). J Korean Oriental Medicine. 1987;8(1):146-60.

- Lee EJ, Koh BH, Song IB. The Study on the Validity of "Questionnaire of Sasang Constitution Classification(1)". J Sasang Constitut Med. 1995;7(2):89-100.

- Kim SH, Koh BH, Song IB. A Validation Study of Questionnaire for Sasang Constitutional Classification (QSCC). J Sasang Constitut Med. 1993;5(1):67-85.

- Kim SH, Koh BH, Song IB. A Stduy on the Standardization of QSCCⅡ (Questionnaire for the Sasang Constitution Classification Ⅱ). J Sasang Constitut Med. 1996;8(1):187-246.

- Kim JY, Kim KY, Song JM. A Study on the Objectification of Sasang Constitution Diagnosis Using Constitutional Discrimination Table. J Sasang Constitut Med. 1998;10(1):181-214.

- Kim YW, Kim JW. The Study in Objectification of the Diagnosis of Sasang Constitution(According to Analysis of the Past Questionnaires). J Sasang Constitut Med. 1999;11(2):151-84.

- Kim SB, Lee JH, Park GS, Jeong YJ, Lee SK, Song IB. A Study on Responses to the Questionnaire Based on of Revised Sasang Constitution Classification Ⅱ(QSCCⅡ+). J Sasang Constitut Med. 2001;13(3):15-23.

- Park EK, Lee YS, Park SS. A Study of Constitution Diagnosis using Decision Tree Method. J Sasang Constitut Med. 2001;13(2):144-55.

- Korean Institute of Oriental Medicine. A Study on the Development of a Questionnaire for Sasang Constitution Diagnosis. In: Korean Institute of Oriental Medicine. Objectification and Industrialization of Oriental Medicine Diagnosis and Treatment (PartⅠ Objectification and Industrialization of Oriental Medicine Diagnosis). 2003:2-147.

- Kim YW, Shin DY, Kim JH, Choi DS, Lim MK, Lee KL, Song JM. A Development of the Two Step Questionnaire for the Sasang Constitution Diagnosis (TS-QSCD). J Sasang Constitut Med. 2006;18(1):75-90.

-

Baek YH, Jang ES, Park KH, Yoo JH, Jin HJ, Lee S. Development and Validation of Brief KS-15 (Korea Sasang Constitutional Diagnostic Questionnaire) Based on Body Shape, Temperament and Symptoms. J Sasang Constitut Med. 2015;27(2):211-21.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2015.27.2.211]

-

Pak YS, Kim JS, Park BJ, Yoo JH, Lee JH, Koh BH, Lee EJ. The Reliability and Validity Test of Sasangin Diagnostic Questionnaire for Specialist(SDQ_S). J Sasang Constitut Med. 2016;28(2):110-22.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2016.28.2.110]

- Lee MH, Hong SY. A Study on the Correlation Lee Jae Ma`s Four Types of Essential Phsical Constitution and From index. J Sasang Constitut Med. 1990;2(1):71-85.

- Lee SH, Han JH, Hing SY. An Experimental Study of Figure Tae-Eum-In and Content of Gatecholamine and Cholinesterase in Blood. J Sasang Constitut Med. 1991;3(1):185-99.

- Huh MH, Song JM, Kim DR, Koh BH. A Study on the Morphological Diagrgmmings of Four Constitutiens. J Sasang Constitut Med. 1992;4(1):107-48.

- Kim DR, Baek TH. Clinical Study on Correlation of Obesity and Sasang Constitution. J Sasang Constitut Med. 1996;8(1):319-35.

- Lee SK, Lee EJ, Hong SC, Koh BH. An Analysis on the Characteristics of Sa-sang Constitution. J Sasang Constitut Med. 1996;8(1):349-76.

- Lee EJ, Lee JG, Kim JY, Song JM. The Study on the Biomechanical Biomechannical Body Segment Parameters of Korean Adults with Reference to Sasang Constitutional Mediine. J Sasang Constitut Med. 1998;10(1):143-60.

- Lee EJ, Koh BH, Song IB. A Morphologic Study of Sasang Constitution. J Sasang Constitut Med. 1998;10(2):181-220.

- Kim DR, Park SS, Gun GR. An Objective Study of Sasang Constitution Diagnosis by Sound Analysis. J Sasang Constitut Med. 1998;10(1):65-80.

- Choi SM, Chi SE, Jung BY, Sung HJ, Ahn KS, Koh BH. A Study on the Association between Sasang Constitutions and Body Composition. J Sasang Constitut Med. 2001;13(1):24-34.

- Kim DR. A Study on the Sound Characteristic and B.M.I by Sasang Contitution. J Sasang Constitut Med. 2004;16(1):53-60.

- Lim JN, Lee IS, Koh BH, Song IB, Lee SK. A Study on the Sasang Constitutional Characteristics of Obese Middle-Aged Women. J Sasang Constitut Med. 2004;16(3):59-69.

- Kim JW, Jeon SH, Sul YK, Kim KK. Lee EJ. A Study on the Body Shape classified by Sasang Constitutions and Gender using Physical Measurements. J Sasang Constitut Med. 2006;18(1):54-61.

- Sul YK, Lee EJ, Kim KK, Kim JW. Comparative Study of Sasang Constitutions Diagnostic Accuracy Rate on Measurement Method of Body Shape by IBS-2000 Compensator. J Sasang Constitut Med. 2007;19(1):78-89.

- Yeo HR, Kim KK, Lee MH, Park YC, Jeon SH, Kwon SD, etc. A Study on the Sasang Constitutional Charateristics by Obesity Grade. J Sasang Constitut Med. 2008;20(1):89-99.

-

Jang ES, Park KH, Baek YH, Lee SW, Kim SH, Joo JC. A Development of Sasang Constitution Diagnosis Program Based on Characteristics of Body Shape Face Physiological Symptom and Personality. J Sasang Constitut Med. 2012;24(1):21-31.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2012.24.1.021]

-

Kim EJ, Seo SH, Park SE, Na CS, Son HS. A Study on Sasang Constitutional Classification Factor using Sasang Constitutional Analysis Tool 2. J Sasang Constitut Med. 2018;30(3):40-7.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2018.30.3.40]

-

Chae H, Jeon ES, Lim SH, Lee SJ. Universal index for Sasang typology using Cloninger's biopsychological theory. J Sasang Constitut Med. 2019;31(3):34-47.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2019.31.3.34]

-

Chae H, Hwang YS, Kim MS, Baek YH, Jeong KS, Lee JY, etc. Study on the Sasang Type Diagnosis Using Objective Biopsychological Measures. J Sasang Constitut Med. 2021;33(2):1-13.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2021.33.2.1]

-

Jin HJ, Baek YH, Kim HS, Ryu JH, Lee SW. Constitutional Multicenter Bank Linked to Sasang Constitutional Phenotypic Data. BMC Complement Altern Med. 2015:15:46.

[https://doi.org/10.1186/s12906-015-0553-3]

- You HS, Choi SH, Oh MS, Song TW. A Clinical Study on the Correlation between Indices related with Obesity and Sa-sang Constitutional Distribution. J Oriental Rehab Med. 2002;12(3):65-77.

- Kim JW, Kim KK, Lee EJ, Lee YT. Study on the Body Shapes and Features of Four Constitutional Types Based on Physical Measurements 1. J Physiol & Pathol Korean Med. 2006;20(1):268-72.

- Jin SS, Song YK, Lim HH. The Study on Somatotype of Elementary Students in Incheon according to Sasang Constitutions and Obesity. J Oriental Rehab Med. 2006;16(2):145-65.

- Kim JW, Yeo HR, Kim KK, Jeon SH, Lee MH, Lee YT. Study on the Characteristics of Body Shapes Classified by Sasang Constitutions According to Age Groups. J Physiol & Pathol Korean Med. 2007;21(1):258-62.

- Kim HJ, Kim YS, Lim EM. A Study of the Change of Body Weight and BMI during Some Pregnant and Postpartum Periods Based on the Sasang Constitution. J Oriental Obstetrics & Gynecol. 2007:20(4):87-100.

- Song MS, Baek JU, Choi CH. Study of Psychological Traits in Sasang Constitution According to QSCCⅡ, MBTI, STAI - Preliminary Study for Yangsaeng(養生) in Sasang Constitution -. J Oriental Preventive Med. 2009:13(2):65-76.

-

Jang ES, Lee SJ, Park SH, Lee SW, Joo JC, Lee MS, etc. Clinical Validation of the Sasang Personality Questionnaire. J Oriental Neuropsychiatry. 2012;23(3):23-32.

[https://doi.org/10.7231/JON.2012.23.3.023]

- Lee JC, Dong SO, Park SJ, Joo JC, Lee SK. Comparison Study between Quality of Life and Body Mass Index, Age, Gender in Sasang Constitution among Healthy Subjects in One Korean Medicine Hospital. Kor J Oriental Med. 2012;18(3):95-101.

-

Lee ME, Seo HG, Kim PJ, Chae H, Kwon YK. Study on Sasang Constitutional Characteristics using Sasang Personality Questionnaire and Sasang Digestive Function Inventory in Clinical Level. J Physiol & Pathol Korean Med. 2016;30(6):426-31.

[https://doi.org/10.15188/kjopp.2016.12.30.6.426]

-

Chae H, Kown Y. Best-fit Index for Describing Physical Perspectives in Sasang Typology. Integr Med Res. 2015:4(1):20-8.

[https://doi.org/10.1016/j.imr.2014.11.001]

-

Ko YS, You SE. Comparisons of Physical Fitness and Body Composition among Sasang Types with and without Body Mass Index as a Covariate. Integr Med Res. 2015;4(1):41-7.

[https://doi.org/10.1016/j.imr.2015.01.002]

-

Lee SJ, Choi MH, Chae H. Biopsychological Structure of the Sasang Personality Questionnaire in Elementary School Students. J Pediatr Korean Med. 2017;31(1):12-24.

[https://doi.org/10.7778/jpkm.2017.31.1.012]

- Celentano D, Szklo M. Gordis Epidemiology. 6th ed. Canada:Elsevier. 2018:223-24.

-

WHO expert consultation. Appropriate Body Mass Index for Asian Populations and Its Implications for Policy and Intervention Strategies. Lancet. 2004;363:157-63.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)15268-3]

-

Caleyachetty R, Barber TM, Mohammed NI, Cappuccio FP, Hardy R, Mathur R, etc. Ethnicity-specific BMI Cutoffs for Obesity Based on Type 2 Diabetes Risk in England: A Population-based Cohort Study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(7):419-26.

[https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00088-7]

- Park KH, Kim SH, Kim HG, Lee SW. An Evaluation of the Statistical Techniques Used in Papers of the Journal of Sasang Constitutional Medicine (2000-2009). J Sasang Constitut Med. 2010;22(4):49-55.

-

Kim SJ, Kim SH, Lee SW. Analysis of the Statistical Techniques and Errors in the Field of Sasang Constitution Researches: from 2011 to 2015. J Sasang Constitut Med. 2016;28(1):51-6.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2016.28.1.51]

- Celentano D, Szklo M. Gordis Epidemiology. 6th ed. Canada:Elsevier. 2018:276-80.

-

Keys A, Fidanza F, Karvonen MJ, Kimuru N, Taylor HL. Indices of Relative Weight and Obesity. J Chron Dis. 1972;25:329-43.

[https://doi.org/10.1016/0021-9681(72)90027-6]

- Lemond A. Is Body Mass Index (BMI) an Accurate Way to Measure Health? Everydayhealth. 2023 Sep 19[cited 2024 Feb 28]. Available from:URL:https://www.everydayhealth.com/diet-nutrition/bmi/bmi-flaws-history-other-ways-measure-body-weight/

-

Blackburn H, Jacobs D Jr. Commentary: Origins and Evolution of Body Mass Index (BMI): Continuing Saga. Int J Epidemiol. 2014;43(3):665-9.

[https://doi.org/10.1093/ije/dyu061]

- Lopez-Jimenez R, Fitch A, Zarabi S. Obesity and Body Mass Index (BMI). Healthcentral. 2020 Aug 26[cited 2024 Feb 28]. Available from:URL:https://www.healthcentral.com/condition/obesity-and-body-mass-index

- Knezevic T. Why Body Mass Index Isn’t the Best Measure of Health. Reader's Digest Canada. 2022 Apr 21[cited 2024 Feb 28]. Available from:URL:https://www.readersdigest.ca/health/weight-loss/body-mass-index-issues/

-

Chae H, Lyoo IK ,Lee SJ, Cho S, Bae H, Hong M, etc. An Alternative Way to Individualized Medicine: Psychological and Physical Traits of Sasang Typology. J Altern Complement Med. 2003;9(4):519-28.

[https://doi.org/10.1089/107555303322284811]

-

Park JE, Mun SJ, Lee SW. Effect of Sleep Quality on Fatigue and Quality of Life : a Sasang Constitutional Medicine Perspective. J Physiol & Pathol Korean Med. 2020;34(1):37-44.

[https://doi.org/10.15188/kjopp.2020.02.34.1.37]

-

Kim JE, Jeong KS, Baek YH, Lee SW. A Relationship of Healthy Eating Status and Body Composition in Korean Adults by Their Constitution Type: A Cross-sectional Study. J Sasang Constitut Med. 2022;34(1):46-57.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2022.34.1.46]

-

Kim HS, Baek YH, Lee SW, Yoo JH. A Comparison for Constitutional Body Type between Korean and Chinese-Korean - Using Propensity Score Matching -. J Sasang Constitut Med. 2016;28(1):11-8.

[https://doi.org/10.7730/JSCM.2016.28.1.11]

-

Yu JS, Baek Y, Hyun D, Chang SJ. Customized BMI and Waist Circumference Cut-off Values Are Needed to Identify Metabolic Syndrome among South Koreans according to Their Sasang Constitutional Type. J Korean Med. 2018; 39(4):51-61.

[https://doi.org/10.13048/jkm.18034]

-

Park J, Lee S, Lee Y, Lee J, Chae H. Resting Metabolic Rate for Diagnosing Tae-Eum Sasang Type and Unraveling the Mechanism of Type-Specific Obesity. Diagnostics (Basel). 2023;13(4):672.

[https://doi.org/10.3390/diagnostics13040672]