통증 조절을 위한 경혈 선혈 패턴: 실사용데이터 데이터 마이닝

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

It is important to understand the underlying principles of acupoint selection for pain control. The purpose of this study was to use data mining on real-world data to examine the commonality and specificity of acupoint selection for pain control management. We obtained data from the medical records of eight Korean medicine doctors. We analyzed data on acupoint selection from 423 outpatients with seven different pain conditions including low back pain, migraine, irritable bowel syndrome, ankle sprain, knee pain, carpal tunnel syndrome, and dysmenorrhea. The frequency of acupoints used for pain control was calculated and visualized on a human body template to identify the patterns of acupoint selection regarding the type of pain and its location. The most frequently used acupoints across pain conditions were LI4, LR3, LI11, ST36, and PC6, while the most frequently used acupoints varied across individual pain conditions. In terms of the location of acupoints and disease site, both local and distal acupoints were used to treat pain. Patterns of selecting local or distal acupoints were observed differently by the types of pain such as visceral and somatic pain. Using data mining on real-world data, this study revealed the commonality and specificity of acupoint selection for pain control. Our findings suggest that local, segmental, and general effects of acupuncture can explain the selection patterns of acupoints for pain management.

Keywords:

Acupoint, Data mining, Pain control, Real world data서 론

통증의 침 치료에서 경혈 선혈의 원칙은 근위취혈, 원위취혈, 수증취혈의 방식으로 구성된다. “이통위수(以痛爲兪)”의 원칙에 따라 아픈 부위 주변에서 직접적으로 경혈을 선혈하기도 하고(近位取穴), “경맥소과 주치소급(經脈所過 主治所及)”의 원리에 따라 아픈 부위에서 경락 유주 노선을 따라 멀리 떨어진 곳에서 경혈을 선혈하기도 하고(遠位取穴), 또는 해당 질병의 병리적 상태를 “변증(辯證)”하여 해당 “증”을 다스리는 방식으로 선혈하기도 한다(隨證取穴)1). 요통을 예로 들면, 신수(BL23), 대장수(BL25)의 선혈은 통증이 나타나는 국소 부위 근위취혈에 해당하고, 위중(BL40), 곤륜(BL60)의 선혈은 경락 유주를 고려한 원위취혈에 해당하고, 태계(KI3), 부류(KI6), 경거(LU8), 태백(SP3)의 선혈은 신허(腎虛)라는 변증을 고려한 수증취혈에 해당한다. 서양의학적 관점에서는 통증 조절을 포함한 침 치료의 원리를 국소 효과(local effect), 분절적 효과(segmental effect), 전신적 효과(general effect)로 설명하기도 한다2). 국소 효과는 침 치료 시 국소 혈관 확장을 유발하는 다양한 물질을 방출하고, 국소 혈류 증가를 유도하여 주변 조직의 회복을 유도하는 효과를 의미한다. 분절적 효과는 침 자극으로 인한 활동전위가 척수내 배측각의 활동을 억제하여 통증 자극에 대한 반응을 억제하는 효과를 의미한다. 전신적 효과는 뇌의 하행성통증조절 작용 기전을 통해 척수 후각의 통증을 억제하는 효과 등이 이에 해당한다2).

실사용데이터(real world data)는 실제 임상에서 얻어지는 데이터로, 무작위 대조 임상 시험과 같은 통제된 환경에서 적절하게 표현되기 어려운 복잡성이 큰 자료들에 대하여 임상적 통찰을 제공할 수 있다3). 데이터 마이닝 기술은 실사용데이터와 같이 자료의 크기가 크고 복잡한 데이터를 효과적으로 처리하여 패턴이나 통찰을 발견하는데 유리하다4). 최근 데이터마이닝을 적용하여 통증 치료에서 침 치료의 선혈 패턴에 대해 다양하게 연구가 진행되고 있다. 침 치료 임상연구에서 사용된 경혈의 패턴을 분석하여, 월경통에는 삼음교(SP6), 관원(CV4), 지기(SP8), 태충(LR3), 차료(BL32) 등이 주로 사용되고, 과민성대장증후군에는 천추(ST25), 태충(LR3), 족삼리(ST36), 중완(CV12), 상거허(ST37) 등이 주로 사용된 것을 확인하였다. 이렇듯 서로 다른 통증 질환에서 서로 다른 경혈이 사용되는 패턴이 발견된다5). 이상의 경혈 사용 패턴은 대체로 근위취혈을 통해 침 치료의 국소 효과를 나타내고, 원위취혈을 통해 침 치료의 분절적 효과를 발휘하는 것으로 간주된다5). 한편, 통증 질환의 종류에 상관없이 공통적으로는 삼음교(SP6), 족삼리(ST36), 합곡(LI4), 태충(LR3)이 사용되었다5). 이러한 경혈은 주요 경혈(major acupoints)로서 서양의학적 관점에서 전신적 효과를 발휘하는 경혈로 여겨진다6). 이와 같은 경혈 선혈의 공통적 특성과 차별적 특성은 10개의 임상 사례를 활용한 시뮬레이션 연구에서도 유사하게 관찰되었다7). 임상연구에 사용된 경혈 패턴과 시뮬레이션을 통해 관찰된 경혈 패턴 등에 대한 데이터마이닝 연구를 통해 통증 조절에 사용하는 경혈의 패턴을 관찰한 바 있지만, 실사용데이터를 기반으로 실제 임상에서 다양한 통증 질환에 사용하고 있는 경혈 패턴을 조사한 연구는 부족한 현실이다.

본 연구는 실제 한의원에서 활용되고 있는 통증 조절의 주요 경혈 패턴을 관찰하기 위하여, 후향적 차트리뷰 방식을 통해 실사용데이터를 수집하고 이를 데이터마이닝하여 결과를 도출하고자 한다. 8개의 한의원에 내원한 다양한 종류의 통증 환자 정보를 추출하고, 여러 통증 질환에 공통적으로 사용되는 경혈과 통증 질환별로 차별적으로 사용되는 경혈의 특징을 관찰하였다. 이를 통해 통제된 환경이 아닌 실제 한의 의료 환경에서 수행되고 있는 침 치료에 대한 통찰을 얻을 수 있을 것으로 기대한다.

연구대상 및 방법

1. 데이터 획득 및 데이터 전처리

본 연구는 8개 연구협력한의원에 내원한 통증 환자의 진료기록부에 기록된 정보를 추출하여 진행하였다. 데이터 수집은 7개 통증 질환(월경통, 과민성대장증후군, 요통, 편두통, 수근관증후군, 발목염좌, 슬관절염) 중 하나의 통증으로만 내원하여 침 치료를 받은 초진환자를 대상으로 침 치료 시 사용한 경혈과 통증 강도 및 유병 기간 등의 정보를 수집하였고, 환자에 대한 기타 선정 및 제외 기준은 적용하지 않았다. 총 423명의 통증 환자의 기록이 본 연구에 포함되었다. 본 연구는 후향적 차트리뷰 방식으로 데이터를 추출하였고, 경희대학교 생명윤리심의위원회의 면제 심의를 통과하였다(KHSIRB-23-065).

추출된 경혈 정보의 데이터 전처리를 위해 진료기록부에 기재된 경혈명을 세계보건기구 표준경혈명으로 통일하였다. 예를 들어, 슬안(EX-HN5)으로 표기한 경우, 이를 내슬안(EX-HN4)과 독비(ST35)로 치환하고, 임읍(足臨泣: GB41, 頭臨泣: GB15), 소해(少海: HT3, 小海: SI8) 등은 진료 한의사의 확인을 거쳐, 해당 환자에게 사용된 경혈명으로 정정하였다.

2. 통증 질환에 따른 경혈선혈 빈도 분석

통증 질환별 경혈 선혈 빈도 분석은 각 경혈마다 특정 통증 질환에 경혈이 사용된 횟수를 해당 통증 질환의 전체 환자수로 나누고 이를 백분율로 표기하였다. 이를 통해 각 통증 질환에 해당 경혈이 사용된 확률을 백분율로 산출하였다. 먼저, 통증 질환에 주로 사용되는 경혈을 파악하기 위해 7개의 통증 질환에 공통적으로 사용된 경혈을 추출하였다. 이때, 통증 질환별로 포함된 환자의 수가 다르므로 통증 질환별로 각 경혈의 선혈 빈도를 먼저 계산하고, 이를 다시 7개 통증 질환에 대한 평균값으로 계산하여 평균값을 기준으로 10% 이상의 확률로 나온 경혈을 공통 경혈로 추출하였다. 10% 이상의 확률로 계산된 24개의 경혈에 대해 선혈 확률 값을 매트랩 프로그램을 이용하여 히트맵의 형태로 가시화하였다(Mathworks Inc., Natick, MA, USA).

또한, 통증 질환별로 특이적으로 사용되는 경혈을 파악하기 위해 7개 통증 질환별로 20%이상 확률로 사용된 경혈을 추출하였다. 아울러, 통증 질환별로 추출한 경혈을 ‘3D Meridian Map’의 형태로 인체도 위에 선혈 확률과 함께 가시화하였다. 통증 질환의 유형 및 부위적 속성에 따라 선혈 패턴을 파악하기 위하여, 내장 통증에 해당하는 월경통과 과민성대장증후군, 체성 통증에 해당하는 나머지 질환을 다시 부위에 따라 두경부와 체간부에 해당하는 편두통과 요통, 그리고 사지부에 해당하는 수근관증후군, 발목염좌, 슬관절염을 같은 상위 단계로 포함시켜 분석하였다. 질환별 선혈 패턴을 국소 및 원위 취혈에 기반하여 이해하기 위하여, 선혈된 경혈을 위치를 다시 부위적으로 두경부, 체간부 및 사지부로 구분하여 이를 중심으로 선혈 경혈의 분포를 분석하였다. 통증 질환 중에서 내장 통증에 해당하는 월경통과 과민성대장증후군, 두경부와 체간부의 체성감각 통증에 해당하는 편두통과 요통, 사지부의 체성감각 통증에 해당하는 수근관증후군, 발목염좌, 슬관절염을 같은 상위 단계로 포함시켜 분석을 진행하였다. 질환별 선혈 패턴의 특징을 이해하기 위해, 두경부 및 체간부와 사지부에 선혈된 경혈의 분포를 중심으로 분석하였다.

결 과

1. 통증 환자의 기본 정보

총 423명의 통증 환자에 남성 175(41.4%)명과 여성 248(58.6%)명이 포함되었다. 통증 질환의 비율은 높은 순으로 요통 146명(34.5%), 과민성대장증후군 92명(21.7%), 발목염좌 71명(16.8%), 슬관절염 54명(12.8%), 편두통 38명(9.0%), 수근관증후군 18명(4.3%), 월경통 4명(0.9%)이었다. 질환별로환자의 연령, 성별, 신장, 체중, 통증 강도 및 유병기간을 포함한 환자정보를 요약하였다(Table 1).

2. 다양한 통증 질환에 공통적인 선혈 패턴

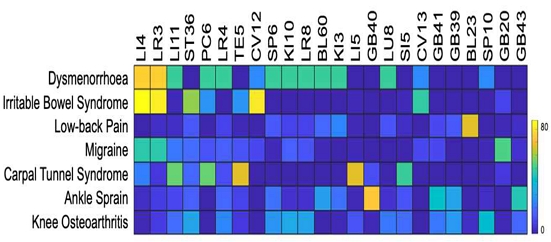

다양한 종류의 통증 질환에 공통적으로 선혈된 경혈은 합곡(LI4, 34.5%), 태충(LR3, 32.3%), 곡지(LI11, 22.9%), 족삼리(ST36, 22.2%), 내관(PC6, 21.0%) 등으로 나타났다. 또한 통증 질활별로 선혈되는 경혈 패턴의 차별성을 확인할 수 있다(Fig. 1).

Common patterns of acupoint selection for pain control. The most frequently used across pain conditions were LI4 (34.5%), LR3 (32.3%), LI11 (22.9%), ST36 (22.2%), and PC6 (21.0%), whereas the most frequently used acupoints varied across individual pain conditions. The 24 acupoints are presented on the x-axis, and the seven pain conditions are presented on the y-axis of the array.

3. 내장 통증에 주된 선혈 패턴

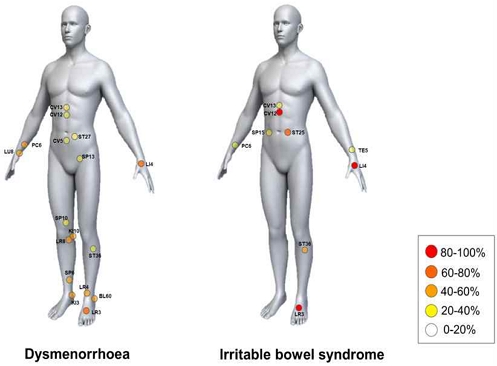

월경통에 주로 선혈된 경혈은 사지 부위의 합곡(LI4, 75.0%), 태충(LR3, 75.0%), 삼음교(SP6, 50.0%), 내관(PC6, 50.0%), 경거(LU8, 50.0%), 곡천(LR8, 50.0%), 중봉(LR4, 50.0%), 곡지(LI11, 50.0%), 태계(KI3, 50.0%), 음곡(KI10, 50.0%), 곤륜(BL60, 50.0%), 혈해(SP10, 25.0%)가 포함되었고, 체간 부위의 중완(CV12, 25.0%), 상완(CV13, 25.0%), 석문(CV5, 25.0%), 대거(ST27, 25.0%), 부사(SP13, 25.0%)가 포함되었다.

과민성대장증후군에 주로 선혈된 경혈은 사지 부위의 합곡(LI4, 87.0%), 태충(LR3, 82.6%), 족삼리(ST36, 58.7%), 내관(PC6, 28.3%), 외관(TE5, 27.2%)가 포함되었고, 체간 부위의 중완(CV12, 81.5%), 천추(ST25, 66.3%), 상완(CV13, 48.9%), 대횡(SP15, 27.2%)가 포함되었다(Fig. 2).

Acupoint selection pattern for visceral pain. The most frequently used acupoints to treat dysmenorrhea were LI4 (75.0%), LR3 (75.0%), SP6 (50.0%), PC6 (50.0%), LU8 (50.0%), LR8 (50.0%), LR4 (50.0%), LI11 (50.0%), KI3 (50.0%), KI10 (50.0%), BL60 (50.0%), SP10 (25.0%) in the remote areas, and CV12 (25.0%), CV13 (25.0%), CV5 (25.0%), ST27 (25.0%), SP13 (25.0%) in the local areas (left). The most frequently used acupoints to treat irritable bowel syndrome were LI4 (87.0%), LR3 (82.6%), ST36 (58.7%), PC6 (28.3%), TE5 (27.2%) in the remote areas, and CV12 (81.5%), ST25 (66.3%), CV13 (48.9%), SP15 (27.2%) in the local areas (right). On the human body template, points are displayed according to how frequently they are used for pain control.

4. 두경부와 체간부의 체성감각 통증에 주된 선혈 패턴

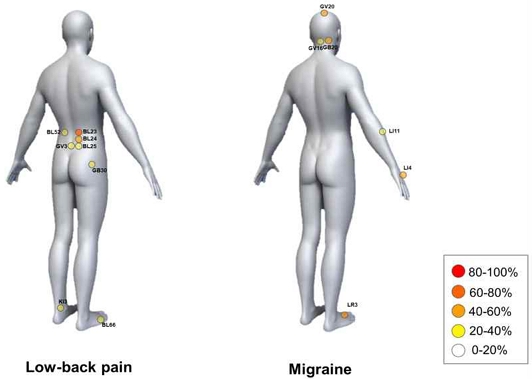

요통에 주로 선혈된 경혈은 사지 부위의 통곡(BL66, 24.7%), 태계(KI3, 24.0%)가 포함되었고, 체간 부위의 신수(BL23, 67.8%), 기해수(BL24, 59.6%), 대장수(BL25, 37.0%), 지실(BL52, 33.6%), 환도(GB30, 32.2%), 요양관(GV3, 30.8%)이 포함되었다.

편두통에 주로 선혈된 경혈은 사지 부위의 합곡(LI4, 47.4%), 태충(LR3, 47.4%), 곡지(LI11, 21.1%)가 포함되었고, 두경 부위의 풍지(GB20, 52.6%), 백회(GV20, 47.4%), 풍부(GV16, 36.8%)가 포함되었다(Fig. 3).

Acupoint selection pattern for somatic pain in the head and trunk. The most frequently used acupoints to treat low back pain were BL66 (24.7%), KI3 (24.0%) in the remote areas, and BL23 (67.8%), BL24 (59.6%), BL25 (37.0%), BL52 (33.6%), GB30 (32.2%), GV3 (30.8%) in the local areas (left). The most frequently used acupoints to treat migraine were LI4, (47.4%), LR3 (47.4%), LI11 (21.1%) in the remote areas, and GB20 (52.6%), GV20 (47.4%), GV16 (36.8%) in the local areas (right). On the human body template, points are displayed according to how frequently they are used for pain control.

5. 사지 부위의 체성감각 통증의 주된 선혈 패턴

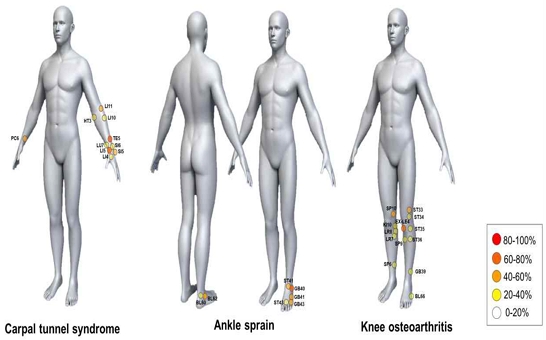

수근관증후군에 주로 선혈된 경혈은 상지 부위의 외관(TE5, 66.7%), 양계(LI5, 66.7%), 곡지(LI11, 55.6%), 내관(PC6, 55.6%), 양곡(SI5, 50.0%), 수삼리(LI10, 33.3%), 합곡(LI4, 22.2%), 열결(LU7, 22.2%), 소해(HT3, 22.2%), 양로(SI6, 22.2%)가 포함되었다.

발목염좌에 주로 선혈된 경혈은 하지 부위의 구허(GB40, 74.6%), 신맥(BL62, 60.6%), 해계(ST41, 49.3%), 협계(GB43, 45.1%), 족임읍(GB41, 40.8%), 곤륜(BL60, 31.0%), 함곡(ST43, 21.3%)이 포함되었다.

슬관절염에 주로 선혈된 경혈은 하지 부위의 내슬안(EX-LE4, 64.8%), 음시(ST33, 42.6%), 혈해(SP10, 40.7%), 독비(ST35, 37.0%), 음곡(KI10, 33.3%), 족삼리(ST36, 31.5%), 곡천(LR8, 31.5%), 현종(GB39, 29.6%), 삼음교(SP6, 27.8%), 슬관(LR7, 25.9%), 중봉(LR4, 24.1%), 통곡(BL66, 24.1%), 음릉천(SP9, 24.1%), 양구(ST34, 22.2%)가 포함되었다(Fig. 4).

Acupoint selection pattern for somatic pain at peripheral sites. The most frequently used acupoints to treat carpal tunnel syndrome were TE5 (66.7%), LI5 (66.7%), LI11 (55.6%), PC6 (55.6%), SI5 (50.0%), LI10 (33.3%), LI4 (22.2%), LU7 (22.2%), HT3 (22.2%), SI6 (22.2%) in the local areas (left). The most frequently used acupoints to treat ankle sprain were GB40 (74.6%), BL62 (60.6%), ST41 (49.3%), GB43 (45.1%), GB41 (40.8%), BL60 (31.0%), ST43 (21.3%) in the local areas (middle). The most frequently used acupoints to treat knee osteoarthritis were EX-LE4 (64.8%), ST33 (42.6%), SP10 (40.7%), ST35 (37.0%), KI10 (33.3%), ST36 (31.5%), LR8 (31.5%), GB39 (29.6%), SP6 (27.8%), LR7 (25.9%), LR4 (24.1%), BL66 (24.1%), SP9 (24.1%), ST34 (22.2%) in the local areas (right). On the human body template, points are displayed according to how frequently they are used for pain control.

고 찰

본 연구는 임상 현장의 실사용데이터를 대상으로 서로 다른 통증 질환에 공통적으로 사용된 경혈과 차별적으로 사용된 경혈의 패턴을 분석 및 관찰했다. 합곡(LI4), 태충(LR3), 곡지(LI11), 족삼리(ST36), 내관(PC6) 경혈은 통증 질환에 공통적으로 사용되었다. 각 질환별로 빈번하게 사용된 경혈의 패턴은 다르게 나타났는데, 질환의 종류에 따라 국소 부위 경혈과 원위 부위 경혈이 활용되는 정도가 다르게 관찰되었다. 이러한 선혈 패턴은 한의학의 국소취혈, 원위취혈, 수증취혈의 원리를 반영하고, 서양의학적 관점의 국소 작용, 분절적 작용, 전신적 작용을 통한 침 치료의 작용기전으로 설명되는 것과 일맥상통한다.

본 연구는 후향적 차트 리뷰를 통해, 423명의 서로 다른 통증 질환(월경통, 과민성대장증후군, 요통, 편두통, 수근관증후군, 발목염좌, 슬관절염)의 침 치료에 사용된 경혈의 빈도를 조사하였다. 선행 연구에서 동일한 질환을 대상으로 임상 연구 기반의 선혈 패턴이 연구된 바 있어, 실사용 기반으로 한 본 연구결과와 비교 가능하다5). 본 연구에서 통증 조절에 공통적으로 선혈하는 경혈로서, 합곡(LI4), 태충(LR3), 곡지(LI11), 족삼리(ST36), 내관(PC6) 등의 경혈이 주로 사용됨을 발견하였다. 이는 7개의 서로 다른 통증 질환에 평균적으로 가장 많이 사용된 상위 5개 경혈로, 임상연구 기반의 선행 연구에서 데이터마이닝을 통해 발견된 침 치료 시 다용 경혈인 합곡(LI4), 태충(LR3), 족삼리(ST36), 삼음교(SP6)와 대체적으로 일치한다5,6). 선행연구와의 차이점은 질환별로 포함된 환자의 분포가 기존 문헌연구와 본 연구에서 다르다는 점과, 기존 문헌 연구는 전세계에서 침 치료 임상연구를 위해 활용된 경혈의 사용 패턴인 반면, 본 연구는 대한민국의 8개의 한의원에 내원한 통증 환자 치료를 위해 사용된 경혈의 사용 패턴을 관찰한 연구라는 측면에서 다르다. 그럼에도 불구하고, 통증 조절을 위해 주로 사용되는 경혈의 패턴이 대체로 일치하는 것을 알 수 있다. 전통의학적 관점에서 합곡(LI4), 태충(LR3), 족삼리(ST36) 등은 사관혈(四關穴) 및 사총혈(四總穴)로서 인체의 전신적 문제를 포괄적으로 다스리는 측면으로 활용해 왔고, 서양의학적 관점에서도 전신적인 효과를 발휘하는 주요 경혈(major acupoints)로 여겨지고, 두루두루 활용하는 특징이 있다. 본래 이 경혈들은 전통의학적 관점에서 각 부위의 대표성을 갖는 사지부의 경혈로서 선택되었으나, 서양의학적 관점에서 이 경혈들의 차별적 작용의 특성을 충분하게 설명하지 못하는 한계가 있다8).

본 연구에서 내장 통증에 해당하는 월경통과 과민성대장증후군에 사용하는 경혈 패턴을 관찰하였다. 월경통과 과민성대장증후군 모두에 질병 발생 부위 주변의 경혈뿐만 아니라 사지 부위의 주요 경혈도 빈번하게 사용됨을 관찰하였다. 이는 과민성대장증후군의 침 치료에서 체간 부위 천추(ST25) 등의 국소 취혈과 함께 사지 부위 족삼리(ST36), 태충(LR3), 내관(PC6) 등 원위취혈을 하는 것과 일치한다9). 다음으로, 체성감각 통증 중에 두면부 및 체간부의 통증에 해당하는 요통과 편두통의 경혈 사용 패턴을 관찰하였다. 유사하게 요통과 편두통에도 질병 발생 부위 주변의 경혈과 사지 부위 주요 경혈이 모두 자주 사용됨을 관찰하였다. 이는 요통의 침 치료에서 체간 부위 신수(BL23), 대장수(BL25), 기해수(BL24) 등의 국소 취혈과 함께 사지 부위 위중(BL40), 곤륜(BL60) 등의 원위취혈을 하는 것과 일치한다10). 이는 동시에 전통의학적 관점에서 “經脈所過 主治所及”의 원리에 따른 경락 유주 노선을 고려하여 원위 부위 경혈을 취혈하는 특징을 드러낸다11). 또한, 서양의학적 관점으로는 관문조절설(gate control theory) 등의 원리에서, 분절적 효과를 발휘하기 위해 인체의 척수 후각에서 같은 척수 단계에 있는 통증을 주는 경로를 억제하는 현상으로 설명되어 왔다6). 마지막으로, 두면과 체간 부위의 통증은 질병의 발생 부위와 가까운 근위취혈과 사지 말단 부위에서 원심성으로 작용하는 경혈을 원위취혈로써 사용하여 통증으로 조절하는 패턴을 보인다.

본 연구에 포함된 통증의 종류 중 사지 말단 부위의 체성감각 통증에 해당하는 수근관증후군, 발목염좌, 슬관절염 등의 경우에는 질병 발생 부위 주변의 국소 취혈 위주로 경혈이 사용되었다. 즉, 손목, 발목, 무릎 주변의 국소 경혈 등이 주로 사용되었고 원위취혈에 해당하는 체간이나 다른 사지 부위의 경혈이 사용되지는 않았다. 이러한 패턴은 기존의 임상연구를 기반으로 한 선혈 패턴 연구에서도 동일하게 관찰되었다5). 전통의학적 관점에서 “以痛爲兪”의 원리에 의하면 환자 마다 통증의 발생 부위가 조금씩 다르게 나타남에 따라 통증이 나타나는 점을 경혈로 삼아 침을 놓을 수 있다12). 이 원리에 따라 손목, 발목, 무릎 주변에 분포하는 주요 경혈에서 환자 통증 부위를 고려하여 적절하게 선혈 되었을 것이라고 예상할 수 있다. 서양의학적 관점에 의하면 질병의 발생 부위에 침을 자극하여 국소 혈관을 확장시키고 주변 조직의 회복을 유도하는 원리로 설명할 수 있다2). 종합하면 사지 말단 부위의 통증은 통증 부위 근처에서 근위취혈을 위주로 경혈이 선혈되고, 침 치료의 국소 효과를 통해 통증을 조절하는 패턴을 보인다.

본 연구는 한의원에 내원한 423명의 다양한 통증 환자의 통증 조절을 위해 사용된 경혈을 분석하여, 통증 질환에 공통적으로 선혈된 경혈 패턴과 각 통증별로 선혈된 경혈 패턴을 분석하였다. 후향적 차트리뷰 방식으로 주소증을 기준으로 7개의 통증 중에서 1개의 통증을 가진 환자를 대상으로 하여 경혈 사용 패턴을 분석하였고, 다른 통증을 동반한 환자의 경우는 제외하였다. 따라서, 해당 통증 질환과 사용된 경혈과의 관계를 보다 직접적으로 설명할 수 있을 것으로 기대한다. 또한, 진료기록부에 포함된 통증의 강도, 기간 및 기타 환자의 기본 정보 등을 함께 요약하여, 질환별 통증 환자의 특성을 함께 살펴볼 수 있었다. 예상할 수 있듯이 발목 염좌의 경우, 유병 기간이 0.9개월로 다른 통증 질환에 비해 짧은 특성을 보여주었는데, 이와 같은 통증 특성에 따른 경혈 선혈의 패턴도 고려되어야 할 것이다.

본 연구는 몇 가지 한계점을 지닌다. 첫째, 통증 유형별로 포함된 통증 환자의 수의 편차가 크다. 요통의 경우 146명으로 34.5%이고, 월경통은 4명으로 0.9%의 비중을 차지한다. 적은 수의 환자의 데이터를 가진 통증 환자의 경우, 사용된 경혈의 패턴이 왜곡되어 산출될 가능성이 있다. 본 연구는 7개의 서로 다른 통증 환자군의 공통점과 차이점을 관찰하기 위해 가능한 많은 통증 유형군을 확보하고, 기존 임상연구에 포함된 경혈과 비교를 위해 상기 통증을 모두 포함하였다. 그러나, 통증 환자 수의 편차에 대한 부분은 추후 보완이 필요하다. 둘째, 본 연구에 참여한 8개 연구협력한의원의 한의사들의 경혈 사용 패턴이 다를 수 있다. 한의사 마다 통증 치료를 위해 사용하는 경혈의 패턴이 다를 수 있다. 하지만, 각 통증 질환별 일정 수 이상의 환자 정보를 확보하기 위해 본 연구에서 개별 한의사의 특성을 추가로 분석하지 않았다. 추후 대량의 데이터를 확보한다면, 한의사별로 서로 다른 선혈 패턴을 고려하여 분석할 수 있을 것으로 기대한다. 셋째, 본 연구는 통증 환자에 사용된 경혈의 패턴을 관찰하여 그 특성을 분석한 연구이므로 가장 효과적인 경혈이 무엇인지는 확인하지 못한다. 추후 연구에서는 통증 환자의 침 치료효과까지 관찰하여 통증 조절에 효과적인 경혈 정보를 바탕으로 경혈 선혈 패턴을 제안할 필요가 있다.

본 연구는 실사용데이터를 기반으로 침 치료에 사용된 경혈 분석을 통해, 통증 조절을 위한 공통적 선혈 패턴과 차별적 선혈 패턴을 관찰하였다. 다만, 다수의 차트리뷰와 달리 통증 조절 효과에 대한 정보를 포함하지 않고 경혈이 선택되는 원리에 초점을 맞추어, 국소 효과를 보이는 근위취혈과 분절적 전신적 효과를 보이는 원위취혈의 두 원칙이 통증의 종류에 따라 다르게 활용되는 것을 관찰하였다. 추후 연구에서는 효과적인 통증 조절을 위해 치료 효과가 반영된 경혈 선혈 원리 및 패턴에 대한 연구가 필요할 것이다.

Acknowledgments

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2024-00449485), and Korea Institute of Oriental Medicine (KSN1812181) and an Institute of Information and Communications Technology Planning and Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government (MSIT) [RS-2022-00155911, Artificial Intelligence Convergence Innovation Human Resources Development (Kyung Hee University)].

We sincerely appreciate the contributions of the Korean Medical doctors who participated in this study. They are Yoonjeong Seo (KyungHee NARIN Korean Medicine Clinic), Shin Ho Kong (Misodam Korean Medicine Clinic), Changwoo Nam (Haenamu Korean Medicine Clinic), Joowon Hwang (Chungpoong Korean Medicine Clinic), Karam Kim (Kyunghee Ilsaeng Korean Medicine Clinic), Man-Heum Kwon (H-Nuri Korean Medicine Clinic), and Hyun-Woo Jin (Cleanwood Korean Medicine Clinic).

References

-

Birch S,Alraek T. Traditional East Asian medicine: how to understand and approach diagnostic findings and patterns in a modern scientific framework? Chin J Integr Med, 2014;20(5):336-40.

[https://doi.org/10.1007/s11655-014-1809-3]

-

White A. and M. Editorial Board of Acupuncture in, Western medical acupuncture: a definition. Acupunct Med, 2009;27(1):33-5.

[https://doi.org/10.1136/aim.2008.000372]

-

Pirmani A, Moreau Y, Peeters LM. Unlocking the Power of Real-World Data: A Framework for Sustainable Healthcare. Stud Health Technol Inform, 2024;316:1582-3.

[https://doi.org/10.3233/SHTI240723]

-

Fang L. Data Science Methods for Real-World Evidence Generation in Real-World Data. Annu Rev Biomed Data Sci, 2024;7(1):201-24.

[https://doi.org/10.1146/annurev-biodatasci-102423-113220]

-

Hwang YC. et al., Exploring traditional acupuncture point selection patterns for pain control: data mining of randomised controlled clinical trials. Acupunct Med, 2020:964528420926173.

[https://doi.org/10.1177/0964528420926173]

-

Lee IS, Chae Y. Identification of major traditional acupuncture points for pain control using network analysis. Acupunct Med, 2021;39(5):553-4.

[https://doi.org/10.1177/0964528420971309]

-

Lee YS, et al., Commonality and Specificity of Acupuncture Point Selections. Evid Based Complement Alternat Med, 2020;2020:2948292.

[https://doi.org/10.1155/2020/2948292]

-

Yoon DE, et al., Principle of major acupoints composition: focus on Four Command and Star Twelve points. J Korean Med, 2024;45(3):226-33.

[https://doi.org/10.13048/jkm.24052]

-

Moon H, et al., Acupuncture treatment for functional gastrointestinal disorders: Identification of major acupoints using network analysis. Integr Med Res, 2023;12(3):100970.

[https://doi.org/10.1016/j.imr.2023.100970]

-

Kim G, et al., Acupuncture and acupoints for low back pain: systematic review and meta-analysis. Am J Chin Med, 2023;51(2):223-47.

[https://doi.org/10.1142/S0192415X23500131]

-

Jung WM, et al., Spatial Patterns of the Indications of Acupoints Using Data Mining in Classic Medical Text: A Possible Visualization of the Meridian System. Evid Based Complement Alternat Med, 2015;2015:457071.

[https://doi.org/10.1155/2015/457071]

-

Lee S, et al., Understanding the meaning and features of Ashi points. Korean Journal of Acupuncture, 2022;39(3):84-90.

[https://doi.org/10.14406/acu.2022.014]