표준화된 의학 지식을 통한 의학과 한의학의 통합: 현대 생리학을 디딤돌 삼아 한의 변증 설명하기

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

Over the past several decades there have been many attempts to integrate the fields of Conventional and Holistic medicine. However, to date, successful integration has yet to be achieved. For the purpose of providing greater understanding and effective methods for the diagnostic and treatment of functional body disorders this review presents a plausible method for successful consolidation of the reductionism and holism concepts present at the core of modern and traditional medicine. Reconstruction of modern physiological knowledge and understanding of changes in cardiovascular function was used to provide explanations for symptoms associated with the concept of Byeon-Jeung in Korean Medicine. The symptoms correlated with the Byeon-Jeung for Liver Qi Stagnation, Spleen Qi Deficiency, and Stomach Yin Deficiency were shown to be linked to decreases in blood flow and the corresponding functional disorders associated with such. These results demonstrate how modern physiological understanding of the body can serve as an appropriate stepping stone to assist in the integration of Conventional and Holisitic medicine.

Keywords:

Integrative Medicine, Physiology, Holistic Medicine, Byeon-Jeung서 론

현대 의학은 과학의 발전에 힘입어 과거에 치료가 불가능했던 많은 질환 혹은 질병의 치료법을 찾아냈다. 하지만, 현대 의학 분야에서 이러한 발전이 있었음에도 아직까지 정복되지 않은 건강관리 및 질병치료의 영역이 매우 많다. 이러한 현상 중 많은 예가 "기능 장애 (functional disability)" 범주에 속하는데, 기능 장애는 신체적, 정신적 또는 인지적 문제로 인해 일상적인 활동을 수행하는 데 어려움을 겪는 상태를 의미하며1), 이러한 장애는 신체적 문제에 국한되지 않고, 감각적, 정신적, 사회적, 또는 인지적 기능에도 영향을 미칠 수 있다.

기능 장애는 비교적 명확하게 진단되는 기질적 손상과 달리 복합적인 원인 등 몇 가지 측면에서 많은 의료 전문가를 당혹스럽게 만들고, 인체에 미치는 영향에 대한 충분한 통찰력을 제공할 수 없게 했다. 진단서 혹은 소견서에서 “특발성(Idiopathic)”이라는 용어를 어렵지 않게 찾아볼 수 있는데, 특발성은 특정한 원인이 알려져 있지 않거나, 현재의 의학지식으로는 그 원인을 알 수 없는 경우를 지칭한다. 이 용어는 기질 손상 질환 보다 기능 장애의 범주에서 더 쉽게 찾아 볼 수 있다. 몇 가지 증거에 따르면 기능 장애에 대한 이러한 이해 부족은 현대 의학과 과학의 근간이 되는 환원주의(reductionism) 때문일 수 있다2).

환원주의는 복잡한 문제를 더 작고 단순하며, 따라서 더 다루기 쉬운 단위로 나누어 해결할 수 있다는 가정에 뿌리를 둔 "분할하고 정복하라(divide and conquer)"는 이념으로 설명될 수 있다2). 이러한 접근 방식은 인체를 이해하는 데 매우 유용하여 세포와 분자의 구조와 기능을 분석하고 이해하는 데 큰 도움이 되었으며, 결과적으로 기관이나 조직의 구조에 직접적으로 영향을 미치는 질병을 지칭하는 기질 장애의 치료에 큰 발전을 이끌어냈다. 그러나 환원주의의 특성상 단일 요인에 집중하는 경향이 있어, 기능 장애와 같은 다양한 원인이 유기적으로 관여 되어 있는 질환을 이해하는 데 사용하려 할 때 많은 한계와 어려움에 직면하게 된다. 이러한 이유로 기능 장애를 좀 더 쉽게 이해하는데 활용될 수 있는 대체적 접근 방식이 필요하게 되었다. 지난 몇 십년간 많은 의사와 과학자들은 대체 접근 방식을 찾는 과정에서 전체론적 의학(holistic medicine) 접근 방식에 관심을 기울였고, 기능 장애를 좀 더 명확하게 이해하는데 도움이 될 수 있는 단서를 발견하기도 하였다3).

전체론적 의학 분야에서는 신체를 개개의 요소들이 서로 영향을 주고받는 유기적 시스템으로 인식하고, 관찰 가능한 일련의 기능을 개별 기관이나 조직의 특정 기능이 아닌 다양한 기관 및 시스템 간의 지속적인 상호 작용의 결과로 간주한다. 이러한 종합적 사고방식 때문에 한의사들은 환자를 진단하고 치료함에 있어서 질병의 직접적 원인 뿐 만 아니라 환경적, 사회적 및 심리-생리학적 요인을 다양하게 고려하는 경향이 있다4,5). 또한, 환자를 진단함에 있어서 한의사들은 오장육부(五臟六腑), 영위기혈(營衛氣血) 등 인체를 구성하고 있는 기능 체계의 상호작용을 종합적으로 고려하게 된다. 이러한 전체론적 사고방식은 동일한 주 증상(chief complaint)을 가진 환자라 할지라도 기능 체계의 비교 평가에 따라 서로 다른 치료법을 사용하는 형태로 드러난다. Tillisch, Deutsch, Yoon, Suzuki 등은 이전 연구에서 전체론적 접근법이 다양한 기능적 장애의 이해와 치료에 효과적임을 제시한 바 있다6-9).

그러나 전체론적 의학은 현대의 과학적 증거에 대한 기준이 개발되기 이전부터 존재해온 전통 의학에서 파생되었기 때문에, 현대 과학의 하나의 축이라고 할 수 있는 증거 중심주의 차원에서 과학적 근거가 부족하다는 비판을 받는다. 이러한 비판적 경향 때문에 기능 장애의 이해와 치료에 핵심적인 단서를 제공할 수 있다는 가능성에도 불구하고, 많은 현대 의학 전문가들이 환자 치료에 전체론적 의학 접근 방식을 수용하거나 활용하는 데 주저하고 있다. 이를 해결하기 위하여, 몇몇 의학 전문가는 기존의 의학과 전체론적 의학 중 하나만을 독립적으로 사용하는 것보다, 둘을 결합하여 사용하는 것이 기능 장애의 치료에 필요한 이해와 충분한 수준의 증거를 동시에 제공할 수 있을 것이라고 제안한다10).

지난 몇 십 년간, 미국을 포함한 서방 세계에서는 통합 의학(Integrative Medicine)이라는 개념을 내세워 기존 의학과 전체론적 의학을 통합하려는 다양한 시도가 있었다10,11). 하지만, 이러한 노력은 기존 의학에 환자의 정신, 영성, 그리고 공동체적 유대감 등 전체론적 의학의 관점을 치유 과정에 통합하는 형태로 나타날 뿐, 질병의 발생 원인에 대한 본질적 설명에 활용하는 데에까지 이르지는 못했다. 이는 상기한 두 가지 의학의 본질이 크게 다르기 때문에, 두 의학에서 사용되는 많은 개념 간에 1:1 대응 관계를 형성하기 어렵기 때문이다12).

상기한 어려움을 극복하고 두 의학을 서로 연결하기 위해서는 의학의 측면에서 한의학을 바라보거나, 한의학의 측면에서 의학을 바라보아야 한다. 그러기 위해서는 환원주의 의학과 전체주의 의학의 특성에 기인한 양 의학이 존재하는 위치 혹은 입장(position)을 이해하여야 한다. 이러한 차원에서, 환원주의에서 신체를 단일 입자로 분해하고 축소하는 접근 방식이 신체 기능에 대한 이차원적인 이해에 해당하는 반면, 전체론의 더 포괄적이고 포용적인 접근 방식이 신체에 대한 삼차원적인 이해와 유사하다는 사실2)에 주목할 필요가 있다.

한의학과 의학을 적절히 통합하기 위해서는 두 가지 사이에서 공통된 요소를 찾을 필요가 있는데, 몇몇 의료 전문가는 가장 효율적인 방법으로 이차원적인 현대 의학 지식의 재구성을 통하여 전체론적 의학의 임상적이고 객관적인 관찰 즉 일련의 증상을 기초로 삼아 삼차원적인 모델을 구성하는 것을 제안한다13-17). 이를 다시 설명하면, 한의학에서 임상적으로 중요한 증상에 대한 설명을 제공하기 위해 잘 알려진 현대 의학 지식을 활용해야 한다는 뜻으로, 환원주의 의학의 이차원적 관점에서 얻은 지식이 전체론적 의학이 가지는 삼차원 구조를 떠받치는 대들보와 기둥 역할을 할 수 있다는 의미이다.

본 연구에서는 현대 의학의 생리학적 개념을 적용하여 한의학의 '변증(辨證)' 개념과 관련된 다양한 증상을 설명하고자 한다. 변증은 전체론적 의학의 대표주자라 할 수 있는, 한의학과 중국 의학에서 질병이나 장애의 특정 단계와 진행 상황에 관련된 임상 증상 집합을 설명하는 데 사용되는 개념이다. 전체론적 의학에서 사용되고 있는 주관적인 개념들과 달리 개개의 변증에 나타나는 증상은 표준화된 임상 관찰에 기반하고 있음을 감안하여 저자들은 일련의 증상을 현대 의학과 연결 고리로 선정하였다. 이는 한의학의 변증에 나타나는 각각의 증상이 객관적인 관찰에 기반하고 있어 현대 의학의 생리학적 지식을 활용하기에 용이하기 때문이다.

최근, Ogoh과 Lassen 등은 일부 기능 장애가 심혈관계의 기능적 변화에 기인한 혈류 변화와 밀접한 관련이 있음을 제시하였다18,19). 이에 본 연구에서는 생리학적 지식과 심혈관계의 기능적 변화에 대한 이해를 활용하여 이러한 변화와 강하게 연관된 몇 가지 변증 사례를 살펴보고자 한다. 이는 현대 생리학의 개념이 전체론적 의학을 이해하고 분석하는 데 어떻게 활용될 수 있는지에 대한 기초로 활용 될 수 있다. 저자들은 본 고찰이 의학과 한의학을 통합하는 하나의 방법론이 될 수 있기를 바라며, 이러한 시도를 통해 기능 장애를 보다 효율적으로 진단하고 치료할 수 있는 기반을 제공하고자 한다.

본 론

1. 변증 분류에 나타나는 증상에 대한 현대 생리학적 관찰

심혈관의 핵심 기능은 신체의 기관과 조직이 생명을 유지하고, 대사를 진행할 수 있게 하기 위해 필요한 영양분과 산소를 공급하는 것이다. 이러한 기능이 저하되면 혈액공급의 감소가 초래되고, 기관과 조직의 고유 기능이 감퇴되어 궁극적으로 기능 장애가 유발된다20). 상기한 이유로 기능 장애 현상에 대한 포괄적이고 심층적인 이해를 위해서는 심혈관의 혈액공급 및 혈류 조절에 대한 현대 생리학적 이해에 객관적으로 관찰된 증상에 대한 한의학적 이해를 병합하는 것이 중요할 것으로 여겨진다. 이에 저자들은 일차적으로 간기울결(肝氣鬱結), 비기허(脾氣虛), 위음허(胃陰虛)의 세 가지 변증에서 나타나는 일련의 증상을 혈류 조절과 관련된 현대 생리학적 개념을 활용하여 설명하고자 하였다.

한의학에서 간(肝)은 주로 원활한 흐름을 유지하는 기능을 담당하며, 기(氣)와 혈액(血)이 원활하게 순환하도록 돕는 역할을 가진다. 이러한 간의 기능을 “간주소설(肝主疏泄)”이라고 부르는데, 이 기능이 정상적으로 작동하지 않아서 발생하는 일련의 증상을 간기울결(肝氣鬱結)의 범주로 진단한다. 이 때 나타나는 대표적인 증상들로는 정신억울(精神抑鬱), 조급이로(躁急易怒), 두훈(頭暈), 소화불량, 유주통(流走痛) 등이 있다21).

정신적 스트레스는 간기울결의 발병 원인 뿐 만 아니라 변증에서 나타나는 몇 가지 증상과 직접적인 관계를 가지고 있다21). 또한, 생리-의학적으로 스트레스 반응이 교감신경계의 활성화를 촉발 하는 것은 널리 알려진 내용이다22). 이러한 간기울결과 스트레스의 관계는 한의학의 간 기능계 개념과 간기울결에서 나타나는 증상이 자율신경계와 밀접한 관련이 있음을 보여준다.

(1) 정신억울(精神抑鬱)

정신억울은 마음이 답답하고 기운이 울체되어 발생하는 정서적인 불안정 상태를 의미하는데, 우울감, 무기력, 예민함, 화를 잘 내는 것, 그리고 긴장감 등이 동반될 수 있다. 이는 스트레스의 반응 그 자체로 정의되거나 스트레스 반응으로 인한 정신 상태 변화로 설명할 수 있다23).

(2) 조급이로(躁急易怒)

조급(躁急)은 쉽게 조급해지고, 성격이 급한 상태로, 작은 일에도 마음이 안정되지 않고 불안, 초조해하는 경향을 의미하며, 이로(易怒)는 말 그대로 감정 조절이 잘 되지 않고 사소한 자극에도 분노를 느끼는 상태를 말한다. 이는 생리-의학적인 측면에서 스트레스 반응으로 인해 교감신경계의 활성이 증가된 결과로 혈중 아드레날린이 상승한 상태로고 할 수 있다24).

(3) 두훈(頭暈)

머리가 어지럽고 무거운 느낌, 빙빙 도는 것 같은 현기증 등을 포함하는데, 환자는 균형을 잃거나 주변이 도는 느낌을 호소할 수 있으며, 간양상항(肝陽上亢), 간화상염(肝火上炎), 간혈부족(肝血不足) 혹은 습담(濕痰) 등에서 발생하는데 간기울결에서도 발생할 수 있다. 현대 생리학적 측면에서 살펴보면, 교감신경계의 활성 증가가 전신의 혈관 수축을 일으킨 결과 혈압 상승을 유발하는 것이 잘 알려져 있는데, 상승된 혈압 상황에서 어지럼증이 발생 할 수 있다25).

(4) 소화불량

한의학에서 간 기능계의 실조와 관련된 소화불량은 기본적으로 간기울결에 의해 나타나는 증상으로 간기범위(肝氣犯胃), 간위불화(肝胃不和) 등의 표현으로 설명된다. 소화불량 역시 혈류 장애에 의한 것으로 설명될 수 있는데, 교감신경계가 활성화 되어 발생하는 전신 혈관 수축이 소화기관의 허혈 상태를 촉발하게 되고 이것은 위장관의 평활근 활동 감소와 소화효소 분비의 감소 등을 초래한다. 그 결과 소화 장애가 발생하게 된다26,27).

(5) 유주통(流走痛)

통증이 몸의 특정 부위에 고정되지 않고 여기저기 돌아다니며 나타나는 것으로, 환자는 어느 한 곳이 아픈 것이 아니라 여러 부위가 돌아가며 아프다고 호소한다. 유주통과 관련된 생리-의학적 기전은 기질적 문제로 발생하는 통증과 다른 관점에서 볼 필요가 있다. 위에서 논술한 바와 같이 교감신경계의 활성화로 인한 혈관의 수축은 다양한 조직으로 향하는 혈류를 감소 시켜 허혈 상태를 초래할 수 있다28). 이는 각 조직의 대사에 영향을 미쳐 다음과 같은 연쇄적인 반응을 촉발한다.

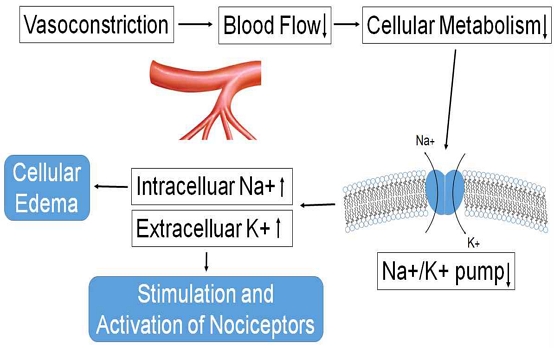

상술한 바와 같이 혈관 수축은 혈류 감소를 일으키는데, 이는 다시 세포 수준에서 대사 감소를 일으킬 수 있다. 세포 내에서 대사가 감소하면 ATP합성이 감소되고, 그 결과 세포막에 존재하며 Na+을 내보내고, K+을 받아들이는 기능을 가진 Na+/K+ 펌프(Na+/K+ ATPase) 기능을 감소시킨다. Na+/K+ 펌프의 기능이 약화되면 세포 내 Na+ 농도와 세포 외 K+ 농도가 모두 증가하게 되며, 세포 외 기질에서 증가된 K+는 통증과 관련된 신경 세포를 자극하여 활성도를 증가 시킬 수 있다(Fig. 1)26). 또는 혈류의 감소로 인해 조직에 산소 공급이 부족해져서 무기호흡의 진행이 증가한다. 이것은 젖산의 합성 증가를 유래하고 젖산으로부터 수소이온이 유리되고 수소이온의 증가는 통증 세포를 자극하여 활성화하는 다른 요인이 된다26).

한의학에서 비 기능계(脾系)가 맡은 가장 중요한 임무는 땅의 기운이 담긴 음식을 소화한 후 그 기운을 각 조직에 공급해주는 것이며 이를 비주운화(脾主運化)라고 부른다. 이는 다시 두 가지 기능으로 나뉘는데 그 첫째는 운화정미(運化精微)로서, 음식에서 영양물질을 흡수하여 오장육부의 각 기관조직에 흩어트리는 것이고, 나머지 하나는 운화수습(運化水濕)으로, 체내 수액(水液)의 운행과 배설을 촉진하고 폐(肺), 신(腎), 삼초(三焦), 방광(膀胱) 등 장부와 협동하여 수액대사(水液代謝)의 평형을 유지해 주는 것이다. 이외에, 비계는 혈액을 만들어내고 경로에서 벗어나지 않게 관리해준다는 의미를 가진 비통혈(脾統血) 기능을 가진다29).

비기허의 증상으로는 위장관계(gastrointestinal tract)와 관련이 깊은 식욕부진, 소화불량, 식후 팽만감, 대변당(大便溏)과 전신적으로 발생하는 체중 감소, 기핍(氣乏) 혹은 기단(氣短), 비허수종(脾虛水腫), 체권(體倦), 나언(懶言) 혹은 정신적 피로감(神疲) 등이 있다29). 이를 현대 생리학적 측면에서 살펴보면, 단순한 위장관계의 기능만으로는 비 기능계의 다양한 작용이 충분히 설명되지 않는다. 이 역시 해부학적 장기에 국한된 시각을 벗어나 종합적이고 유기적인 개념을 도입하여 살펴볼 필요가 있음을 시사한다. 이에 저자들은 대사(metabolism), 더 자세히는 ATP 합성과 관련된 세포 수준의 대사를 기반으로 설명할 수 있음을 제안한다.

(1) 기핍(氣乏), 신피(神疲), 나언(懶言)

기핍은 신체적 피로감과 무력감, 신피는 정신적 피로를 의미하며, 나언은 신체적, 정신적 피로의 결과로 말하기 힘들거나 싫은 상태를 의미한다. 최근 연구에 따르면 인삼이 인슐린 이외에의 경로를 통해서 포도당 흡수 촉진하는 효과를 내는 것이 밝혀졌다30). 포도당의 흡수 증가는 라샤텔리에의 원리(Le Chatelier's Principle)31)에 따라 해당과정의 활성화를 초래하고32,33), 그 결과로 ATP 합성 증가가 일어난다. 이는 혈중 포도당 농도가 변화하지 않았음에도 특정 세포에 더 많은 에너지를 공급해주는 효과를 가져 오게 되어 한의학에서 말하는 “보기(補氣)”를 생리-의학적으로 이해할 수 있는 단서를 제공한다(Fig. 2).

이에 부가하여, 인삼의 부작용 중에 널리 알려진 온열감(fever sense)34) 또한 상술한 포도당 흡수 기전으로 다음과 같이 설명 가능하다. 위에서 언급한 바와 같이, 포도당의 흡수 증가는 해당 작용을 증가시키고 이는 ATP 합성을 증가시키며, ATP 증가는 라샤텔리에의 원리에 따라 ATP의 분해와 사용의 증가를 유도한다. 분해되는 ATP가 가진 에너지의 15%는 열로 방출되기 때문에 증가한 ATP의 분해로 인해 신체는 온열감을 느끼게 된다(Fig. 2)26). 이러한 관점을 통해 보기의 개념과 ATP 대사 증가를 연결할 수 있으며, 기핍, 신피, 나언에서 보이는 피로감 또한 ATP 대사의 감소로 설명될 수 있다.

(2) 비허수종(脾虛水腫)

한의학에서 비(脾)의 운화(運化)기능이 실조되면 체내 수분이 적절하게 순환되지 못하고 정체되어 부종이 발생할 수 있다. 또한, 비가 허하여 기혈 생성이 부족하여도(서?) 체액의 운반과 배출 기능이 약화되어 수분이 정체될 수 있다. 이러한 증상 역시 간기울결에서 제시한 기전과 마찬가지로 ATP 합성 감소로 인해 나타나는 Na+/K+ 펌프 기능 저하를 통한 이온 농도 변화로 발생한다. 이때 세포 내에 축적된 Na+는 삼투압을 높여 체액이 유입하여 조직의 부종을 유발한다(Fig. 1)26).

(3) 대변당(大便溏)

한의학에서 비(脾)의 운화정미(運化精微)기능이 실조되면 음식물을 소화시키고 흡수하는 기능이 저하되며, 운화수습(運化水濕) 기능이 실조되면 수분 대사 조절장애가 발생할 수 있다. 상기한 두 가지 요인이 개별적으로 작용하거나 혹은 동시에 작용하여 대변당(大便溏)을 유발한다. 비기허(脾氣虛)에 의한 대변당의 특성은 변이 묽고 물기가 많아지는 것이 특징이며, 설사보다는 덜하지만, 정상적인 단단한 대변이 아니라서 변의 모양이 일정하지 않고 부드럽거나 반죽 같은 질감을 보인다.

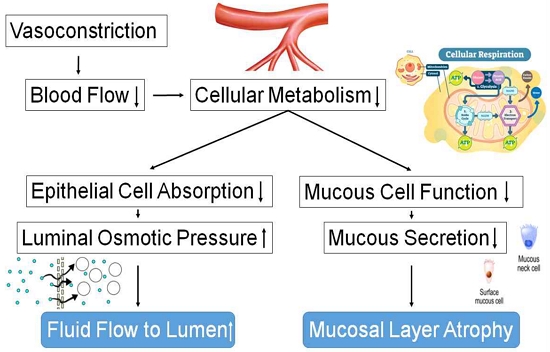

생리학적 관점에서 위장관은 소화, 흡수, 분비 등 다양한 기능을 수행하기 때문에 대사율과 산소 요구량이 높으며, 복잡한 미세순환계를 가지고 있기 때문에 혈류 변화에 민감하다. 특히 장관 평활근은 산소 의존도가 높아 지속적인 에너지 공급이 필요하며, 산소 공급이 부족해지면 평활근의 수축과 이완이 원활하지 않게 되어 소화와 흡수 기능에 부정적인 영향을 미친다26). 또한, 혈관 수축으로 혈류가 감소하면 상술한 바와 같이 ATP 합성이 감소하고, ATP 합성의 감소는 전반적인 세포 대사를 감소시킴으로써 이 역시 위장관 조직의 물질 흡수 기능 감소를 초래하고 이것으로 인해 위장관 내강에서 삼투압이 올라가 내강으로의 물의 흐름을 유도한다(Fig. 3)35).

한의학에서 음(陰)과 양(陽)은 인체의 균형과 건강을 설명하는 기본 개념이며, 서로 반대되면서도 보완적인 관계를 유지한다. 의학에서 교감신경과 부교감신경 역시 자율신경계의 두 가지 주요 부분으로, 우리 몸의 다양한 기능을 조절한다. 몇몇 학자들은 양(陽)은 활동, 에너지 발산, 흥분 등의 특성을 가지고 있음에 착안하여 교감신경의 기능에, 음(陰)은 안정, 영양 공급, 에너지 저장 등의 특성을 가지고 있어서 부교감신경의 기능과 연결하고자 하였다36,37). 이러한 관점으로 음허(陰虛)를 살펴보면, 절대적인 부교감신경계의 활동 감소 혹은 교감신경계의 상대적 항진을 고려해 볼 수 있다38).

한편, 몇 가지 예외를 제외한다면, 일반적으로 혈류 조절은 주로 교감신경계의 활동에 의해 조절되는데, 교감신경계의 활성 증가는 혈관 수축을 통해 혈류를 감소시키고, 교감신경계의 활동 감소는 혈관 확장을 통해 혈류를 증가시킨다. 또한, 상술한 바와 같이 혈류 감소는 조직의 기능을 감소시키며, 반대로 혈류의 증가는 조직의 기능을 활성화 할 수 있다18,26,39).

위음허(胃陰虛)의 증상은 구건(口乾), 설조(舌燥), 식욕부진, 소화불량, 복부 불쾌감(胃脘部痞滿) 및 통증(胃脘疼痛), 기타 등등이 있다40).

(1) 식욕부진, 소화불량, 복부 불쾌감 (胃脘部痞滿)

위음허에서 나타나는 식욕부진, 소화불량, 복부 불쾌감 등은 현대 의학적 관점에서 살펴보면 위점막 위축의 증상과 유사하다. 이전 연구에 의하면 소화기관으로 향하는 혈류의 양이 증가하면 점액 분비가 촉진되고 점막의 기능이 강화된다39,41). 이와 반대로 위장관으로의 혈류가 감소하면 점액 분비가 감소하고 점막의 위축을 초래하는 것 역시 잘 알려져 있다39). 또한 부교감신경계의 활성이 증가하면 타액샘, 식도 분비샘, 위분비샘, 췌장, 십이지장의 점액샘의 분비를 대량으로 촉진함42,26)을 감안하면 증상의 측면에서 위음허와 부교감신경계의 활성 감소 혹은 교감신경계의 기능 항진 현상을 연결 지을 수 있다. 이를 정리하면, 교감신경계가 과항진에 의해 조직으로 가는 혈관이 수축하고, 그 결과 혈류가 감소하게 되며, 혈류 감소는 ATP 합성 등의 세포 내 대사 감소를 촉발하며, 궁극적으로 조직의 기능이 감소하는데, 위장관 점막 조직에 국한하면 이러한 현상은 결국 점액 분비를 감소시키고 점막을 위축시키는 현상이 발생하게 된다(Fig. 3). 위장관 점막의 위축은 상피세포들의 기능 이상을 초래하여 소화불량과 연결된다43).

(2) 구건(口乾), 설조(舌燥)

한의학에서 구강건조는 위음허를 진단하는 주요 증상 중 하나이다. 어떠한 이유에서건 구강이나 인후부에서 점액 분비 감소는 갈증 혹은 가려움증을 유발하고, 식도에서의 점액분비 감소는 이물감을 유발할 수 있다26). 부교감신경계의 활성 증가는 타액선의 분비를 대량 촉진하는데 교감신경계 역시 타액선의 분비를 촉진하지만 그 기능은 미약하고, 오히려 타액선으로 가는 혈류를 감소시키는 기능이 더 강하기 때문에 결과적으로 타액선의 분비 감소를 초래한다26). 정리하면 구건설조를 설명하는 생리학적 기전은 교감신경계 기능 항진이 조직으로 가는 혈관을 수축 시키는 등 점액 분비 감소의 과정과 동일하다.

(3) 위완동통(胃脘疼痛)

대변당(大便溏) 란에서 상술한 바와 같이 위장관은 혈류 감소에 예민하기 때문에 교감신경계 활성화를 통한 혈관의 수축은 다른 장기보다 위장관에서 더 즉각적이고 영향력이 크다. 위음허에 기인한 복부 통증은 건조하고 식사 후 통증이 악화되기도 하고 통상의 경우 복부 팽만감과 불쾌감을 동반한다. 현대 생리학적인 측면에서 통증이 발생되는 기전을 살펴보면 간기울결에서 언급한 기전과 동일한 과정으로 설명 가능하다. 다시 말해서, 혈관 수축으로 혈류가 감소하면, 결국 ATP 합성이 감소하고, 이는 Na+/K+ 펌프 기능 저하를 통해 세포 외 K+ 농도가 증가 되는데, 이렇게 증가된 K+ 농도가 통증을 유발하는 신경세포를 활성화 시키게 된다26). 이것과 함께 혈류의 감소로 인해 조직에 산소 공급이 부족해져서 무기호흡의 진행이 증가되는 것은 젖산의 합성 증가를 유래하고 젖산으로부터 수소이온이 유리되고 수소이온의 증가는 통증 세포를 자극하여 활성화하는 다른 요인이 된다26).

또한 혈류 감소에 의해 유발된 세포 대사 감소는 위장관의 기능을 저하시키고43,44), 이는 장관 내에 있는 각종 물질의 흡수 저하를 일으켜 궁극적으로 내강의 삼투압을 증가시킨다. 이렇게 증가된 내강의 삼투압은 수분을 내강으로 이동하게 만들고, 그 결과로 내강의 팽창이 일어나 복부 팽만감이나 통증을 유발하기도 한다35,45).

고 찰

지난 몇 십년간 세계 각국의 연구자들은 현대의학과 한의학 또는 환원주의와 전체주의를 연결하기 위해 노력하고 있다. 이러한 노력은 통합의학이라는 기치 아래에서, 기존 의학에 전체론적 의학의 관점을 부가하는 형태로 나타날 뿐, 질병의 발생 원인에 대한 본질적 설명에 활용하는 데에까지 이르지는 못했다. 환원주의와 전체주의를 기반으로 한 의학과 한의학은 본질적으로 크게 다르기 때문에 이를 연결하는 데에는 많은 장애물이 있을 수밖에 없다14).

이러한 난관 앞에서 한의학의 개념이 현재의 과학으로는 설명이 어렵다고 주장하거나, 막연하게 어렵고 장황한 이론이 필요할 것이라 짐작하기도 하며, 새로운 정보 혹은 새로운 개념을 도입하여 설명하려 노력하기도 한다. 이러한 상황에서 저자들은 가장 기본적이고 잘 확립된 지식을 재구조화하는 것이 두 의학을 연결하는데 매우 중요한 디딤돌이 될 것이라는 인식에 도달했다. 이는 현대의학과 한의학이 동일한 신체 질병을 대상으로 하는데 접근하는 방식이 다를 뿐이라는 점에 주목한 결과이다.

두 의학을 미로에 비유하면, 현대의학의 환원주의는 미로 가운데에 서서 바깥으로 나가는 길을 찾으려 하는 것이라 할 수 있으며, 한의학의 전체주의는 위에서 아래를 내려다보며 미로 안으로 들어가려는 것과 유사하다. 미로 가운데에서 시작하면 눈앞에 보이는 구조물의 정확한 형태를 쉽게 파악할 수 있고, 한 번에 하나씩 문제를 해결하며 앞으로 나아갈 수 있다. 하지만 당장 눈앞에 보이는 영역을 벗어난다면 그 다음에 어떤 문제가 있는지 그 구조는 어떤지 알기 어렵다. 반면, 위에서 시작하며 아래로 향하는 전체주의의 시선으로 살펴보면 미로 전체의 구조가 쉽게 눈에 들어오지만, 자세한 세부 구조와 경로를 알기까지에는 많은 노력과 시간이 소요된다. 또한, 미로 가운데서 시작하는 환원주의 의학은 각각의 단계에 해당하는 일종의 문제 해결 도구를 준비하기 쉽지만, 전체주의 의학의 입장에서는 피상적이고 다양한 전체 정보가 한꺼번에 유입되기 때문에 개개의 문제를 해결할 수 있는 전문성 있는 도구를 마련하기 곤란하다.

정리해서 다시 말하면, 현대의학은 구조적 측면에서 세부적인 정보에 대한 이해와 문제 해결에 특장점이 있기 때문에 분절된 특정 분야 혹은 특정 부위에 대해서 수준 높은 진료 행위가 가능하다. 하지만, 다양한 원인이 얽혀 있는 기능적 문제나 특정 분야나 부위에 국한되지 않는 질병의 경우 대응에 한계를 드러낸다. 게다가 표적 부위 혹은 분야에 특정 효과를 염두에 두고 사용하는 치료법이 해당 부위나 분야를 벗어난 다른 신체 영역에 어떠한 영향을 미칠지를 고려하는 것은 상당히 어려운 일이다.

반면에 한의학은 각 기능계 간에 일어나는 광범위한 상호 작용과 소통을 파악하는데 특장점이 있으며, 교과서적인 변증과 상한론이나 방약합편으로 대표되는 탕증(湯證)이라는 증후군 개념을 활용함으로써 하나의 분류 체계로 묶인 다양한 증상을 동시에 치료할 수 있는 기술을 활용하기 때문에 기능적 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있다. 그러나 다양한 전신 증상을 복합적으로 고려하기 때문에 미시적인 측면에서 명확성이 떨어질 수밖에 없고, 현대 의학처럼 강력한 문제 해결 도구를 활용하기 힘들다. 이러한 점에서 각 의학의 장점을 살려 같이 활용할 수 있다면 보다 더 효과적이고 더 많은 사람에게 도움을 줄 수 있는 의학이 탄생할 것이라 생각한다.

이를 위하여 저자들은 전체적이고 기능적인 문제를 파악하고 해결하는 방면에 강점이 있는 한의학과 구조적이고 세부적인 문제를 이해하고 해결하는 데 강점이 있는 현대의학을 접목하고자 본 연구를 기획하였다. 본 연구에서 저자들은 잘 알려진 현대 의학 지식을 활용하여 한의학에서 임상적으로 중요한 세 가지 변증의 증상에 대한 설명을 제공하고자 하였다.

먼저, 간기울결(肝氣鬱結)의 주 증상을 현대 생리학적인 측면에서 살펴보면 해부학적 장기인 간(liver)의 기능과 관련성이 별로 없다. 한의사들은 간주소설이 해부학적 장기인 간의 기능이 아니라 장부(臟腑) 중 하나인 간계(肝系)의 기능에 해당하며, 이는 고대의 의가들이 거시적인 시선으로 인체의 복잡한 생리 반응을 관찰하여 다섯 가지 묶음으로 분류한 것이라는 사실을 잘 알고 있다. 그러한 이유로 간 기능계(肝系)와 관련한 증상을 현대 생리학적 개념으로 분석할 때는 해부학적 장기인 간과의 관련성을 살펴보는 것보다 전신적이고 유기적인 무엇인가 다른 관점을 가지는 것이 타당하다. 이는 간계의 기능이 비정상일 때 즉, 간기울결의 변증에 따라 나타나는 증상을 현대 생리학적으로 분석할 때는 신경이나 혈관 등 유기적으로 영향을 주고받을 수 있는 조직에서 발생하는 생리 변화를 위주로 관찰해야 함을 의미한다. 저자들은 자율신경계를 통한 전신적 혈류 조절 기능 측면에서 간주소설의 기능을 설명하고자 간기울결에서 나타나는 개개의 증상을 혈류 조절 측면에서 살펴보았다. 이를 통해 각 증상의 생리-병리적 발생 기전에 대한 적합한 설명을 제안할 수 있었다.

간기울결의 증상에 대해 제시한 근거를 고려하면 간기울결은 교감신경계의 활성 증가와 관련성이 깊은 것을 알 수 있다. 특히, 교감신경계의 단순한 활성 증가만 아니라 그로 인해 일어나는 혈류의 감소와 직접적인 관계가 있는 것을 감안하면, 간기울결의 변증과 관련된 기능적 문제는 해당 영역으로 향하는 혈류 감소와 관련이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이러한 해석은 기능적인 문제를 기질적인 문제와 구별하여 더 깊이 이해하는 측면에서 도움이 될 수 있다.

하나의 예로 유주통(流走痛)에 대해 살펴보면, 한의학에서는 고정된 부위에 지속적으로 발생하는 통증을 유주통과 구분하여 인식하고 있으며, 현대 생리학적 측면에서도 상당히 다른 관점으로 접근하는 것이 타당하다. 유주통은 통증의 양상이 쉽게 변하는데, 이렇게 쉽게 변할 수 있는 것은 신경과 혈관의 즉각적인 조절에 기인할 가능성이 크다. 이에 반해 기질적 손상에 의한 고정 부위의 통증은 급작스럽게 변하기 어렵다. 통증의 기전에 대한 탐구에서 염증(inflammation)은 중요한 요소라고 할 수 있다. 국소 부위의 염증 상태는 다양한 매개인자를 분비하게 되고, 이는 국소 혈관 확장 작용을 가지게 되며, 혈관 투과성 또한 증가하게 되어 분비된 각종 자극 인자들이 신경 세포를 자극하게 된다46). 통상 염증이나 조직 손상에 의해 발생하는 통증은 유주하는 경향을 보이지 않는다는 측면에서 유주통의 현대 생리학적 설명을 위하여 혈류 감소에 기인한 전해질 불균형을 제시한 것은 타당성을 가진다고 할 수 있다. 간기울결의 증상에서 보이는 기능적인 문제에 대한 이러한 해석은 다른 기능적인 문제를 이해하는 것에 확대 적용이 가능할 것으로 보인다.

간기울결, 비기허, 위음허의 증상을 생리학 이론을 활용하여 설명하기 위해 혈류 조절의 관점이 핵심적으로 제시되었다. 또한, 다양한 증상에서 자율신경계의 혈류 조절 작용이 논의되었는데, 인체 내에서 특정 부위로 향하는 혈류량의 조절은 단순히 자율신경계만으로 이루어지는 것이 아니라 더 강력한 조절 기전이 존재한다. 한 예로 뇌나 심장에는 대사 요구에 따라 자동 혈압 조절 기전이 작동하는데, 이것은 자율신경계에 의한 혈류량 조절보다 일반적으로 더 강력하다26). 따라서 뇌나 심장의 경우 대사가 증가하게 되면 교감신경이 작동하더라도 다른 조직에 비해 더 많은 혈류량을 유지할 수 있다. 또 하나의 예는 신장의 수입 세동맥에서 사구체 여과율을 일정하게 유지하는 기전을 들 수 있는데, 혈압의 감소를 인지할 경우, 산화질소(nitric oxide, NO)나 브래디키닌(bradykinin)의 분비를 유도하여 혈관을 확장시킨다. 이러한 작용 역시 교감신경의 혈관 수축 효과보다 강력하게 작용한다26).

이와 같은 예시는 자율신경계의 활동 변화에 따라 전신 혈관 수축 현상이 일어나도 각 조직에 미치는 영향 강도가 다를 수 있음을 시사한다. 또한, 유전이나 다양한 환경적인 요소가 혈류량에 영향을 미칠 수 있으며, 심리적, 환경적 요인 역시 국소 혈류량을 변동 시킬 수 있다47). 이는 교감신경계의 지속적인 작동 하에서 각 조직의 “허혈” 상태를 겪는 강도가 달라질 수 있는 것을 의미한다. 결론적으로 유주통은 상기한 반응이 신체의 여러 곳에서 동시다발적으로 일어나는 것으로 해석될 수 있는데, 이는 또 다른 기능적인 문제들이 가지는 복잡한 기전을 해석하는 데 적용 될 수 있다.

본 연구의 결과에서 비기허의 증상에 대한 현대 생리학적인 설명을 위하여 저자들은 ATP 합성과 관련된 세포 수준의 대사 개념을 활용하였다. 비기허의 증상 중에서 육체적, 정신적 피로감의 현대 생리학적 원인으로는 혈중 질소 부산물의 증가, 다발성 경화증 같은 신경의 기능 이상, 대사 이상, 또는 근육의 쇠약을 일으키는 질환 등이 알려져 있다48-51). 반면에 무력증의 제일 흔한 원인은, 신경 기능 이상, 혈중 Ca+2 농도 이상, 혈류 장애, 대사 및 에너지 공급과 관련성이 있다52). 하지만, 이러한 일련의 병리 현상은 비허수종(脾虛水腫)이나 대변당(大便溏) 같은 증상을 설명하기에 적합하지 않다. 이에 비기허에서 보이는 피로감과 무력증을 충분히 설명할 수 있으면서도 부종이나 무른 변까지 납득 가능한 다른 원인을 고려할 필요가 있었다. 상기한 이유로 저자들은 최근 실험 연구를 통해 밝혀진 인삼의 포도당 흡수 촉진 효과30)와 메타분석을 통해 인삼이 만성 피로에 우수한 효과가 있다53)는 점에 주목하였다. 이 연구에서 착안하여 본 연구에서는 비기허의 증상에 대한 현대 생리학적인 설명을 위하여 ATP 합성과 관련된 세포 수준의 대사 개념이 사용되었다. 그 결과 비기허의 변증과 관련된 기능적 문제 역시 혈류 조절의 측면에서 현대 생리학적으로 설명될 수 있음을 제시하였다.

마지막으로 살펴본 위음허의 증상들 역시 혈류 감소의 개념으로 설명될 수 있음을 확인하였다. 식욕부진, 소화불량, 복부 불쾌감은 혈류 감소에 의한 위점막 위축의 증상으로 설명되며, 구강 건조는 교감신경계 기능 항진에 의한 혈류 감소로 설명된다. 또한, 위완동통 역시 간기울결에서 언급한 기전과 동일하게 혈류 감소에 의해 발생하는 전해질 불균형과 젖산 발효 증가로 설명될 수 있다.

상기한 내용을 종합하여 살펴보면 간기울결, 비기허, 비음허에서 보이는 증상들은 모두 혈류 감소의 개념으로 설명 가능했다. 이러한 점은 한의학에서 사용하고 있는 다른 변증의 증상들에도 적용할 수 있는 개연성을 의미한다. 비록 모든 증상을 혈류 변화로 설명할 수는 없겠지만 자율신경과 혈류 조절이라는 두 축을 이용하여 한의 기능계의 증상을 분석해보는 것은 각각의 증상에 대하여 더 깊은 이해에 다다르는 데 도움이 될 것이라 생각한다.

이상에서 저자들은 세 가지 변증에서 나타나는 일련의 증상을 혈류 조절이라는 현대 생리학적 개념으로 설명하였다. 하지만 인체는 매우 다양한 상호작용이 동시에 발생하는 유기체이기 때문에 모든 기능적 문제를 혈류 조절 하나의 개념으로만 설명하는 것은 적절하지 않을 수도 있다. 예로 위음허의 증상에 포함되는 복부 팽만감 혹은 불쾌감(胃脘部痞滿)은 교감신경계의 항진에 의해 일어나는 위음허의 개념으로 설명하는 것도 가능하지만, 부교감신경계의 직접적인 기능 저하와 연결된 위음허로 해석하는 것이 더 직접적일 수 있다. 위음허에서 보이는 복부 팽만감의 발생 기전으로 부교감신경의 기능 저하에 의한 미주신경의 활동 감소를 들 수 있다. 미주신경은 음식 섭취를 인지하면 위를 이완시키는 기능을 수행하는데 이러한 기능이 저하되면 위 주름이 이완되지 못하고, 그 결과 위장관의 팽창이 저해된다. 여기에 섭취된 음식의 자극으로 위산이 분비되는 상황이 계속된다면, 결국 좁은 위장관의 팽만감이 발생하고 심하면 통증까지 유발될 수 있다26).

이러한 설명은 혈류 조절이라는 틀에서 벗어나 더 넓은 시선으로 문제에 접근할 필요가 있음을 시사한다. 그럼에도 불구하고 본 연구에서 혈류 조절에 중점을 둔 것은 정신 변화를 포함한 다양한 환경적 요인에 영향을 받을 수 있고, 한의학의 특장점인 기능 장애 질환의 분석에 매우 유용하기 때문이다. 또한, 신경망과 더불어 인체의 서로 다른 구조와 기능을 연계할 수 있는 가장 대표적인 연결체이기 때문이다.

결론적으로, 본 연구에서 강조하고자 하는 것은 교과서적인 현대 생리학적 개념만으로도 한의학의 다양한 개념을 설명할 수 있다는 점이다. 다만, 한의변증은 경우에 따라 다양한 질병의 단계(stage)를 포괄하는 경우도 있기에, 하나의 생리학적 기전으로 설명되지 않는 경우도 있을 수 있다. 이러한 종류의 변증을 설명하기 위해서는, 현대 의학에 대한 우리의 지식을 재구성하여 생리학적 개념을 보다 3차원적인 수준/규모에서 적용할 수 있어야 한다. 또한, 한의학이 사용하고 있는 다양한 개념을 현대의 언어라고 할 수 있는 과학과 접목하기 위한 기반 연구가 부족한 것 역시 주요한 한계점이라고 할 수 있다. 이는 한의학이 현대적 의미의 학문으로 자리매김한지 얼마 되지 않았고, 전통의학을 구습으로 치부하던 과거의 영향 때문에 어쩌면 지금의 한계는 당연한 것일 수도 있다. 이러한 이유로 본 연구를 진행하는 동안 저자들은 한의학의 전체주의적 개념을 가지고 통찰하는 것과 의학의 환원주의적 방법으로 세부적인 기전을 살펴보는 것을 반복하였다.

이 연구는 기존에 이루어지던 전체주의와 환원주의 의학의 통합을 진일보 시켜 보다 효율적으로 환자를 진료할 수 있는 통합의학으로 나아가기 위한 목적으로 기획되었다. 하지만, 한정된 시간 때문에 포괄적인 이해와 성찰이 미비하고, 관련 학술 연구나 참고 자료를 찾는데 한계가 있어서 본 연구를 통해 누구나 만족할 만한 수준의 분석을 제시하기 어려웠다. 그럼에도 저자들은 이 기회를 통해서 환원주의 의학을 습득한 의사들이 세부 영역에 전문가적 지식을 가지는 것을 넘어 특정 목적을 가진 치료행위가 다른 조직 혹은 전신적으로 어떤 영향을 미치는지 전체론적으로 고려할 수 있기를, 전체주의 의학을 학습한 한의사들은 환원주의 의학의 강점인 미시적 구체성과 개연성을 취하여 보다 명확하고 체계화된 지식으로 구조화할 수 있기를 희망하며 나아가서 진정한 통합의학의 성공이 이뤄지기를 바란다.

결 론

본 연구는 전체적이고 기능적인 문제를 파악하고 해결하는데 강점이 있는 한의학과 구조적이이고 세부적인 문제를 이해하고 해결하는데 강점이 있는 현대의학을 접목하기 위하여 기획되었다. 이를 위하여 저자들은 현대 생리학적 지식과 심혈관계의 기능적 변화 개념을 적용하여 한의학의 '변증(辨證)' 개념과 관련된 다양한 증상을 설명하고자 하였다. 그 결과 간기울결(肝氣鬱結)의 핵심 증상에 해당하는 정신억울(精神抑鬱), 조급이로(躁急易怒), 두훈(頭暈), 소화불량, 유주통(流走痛) 을 자율신경계 실조에 의해 나타나는 혈류 감소로 설명할 수 있었고, 비기허(脾氣虛)의 증상에 해당하는 기핍(氣乏) 신피(神疲), 나언(懶言), 비허수종(脾虛水腫), 대변당(大便溏)은 혈류 감소 이후에 발생하는 세포 내 에너지 대사와 연관 지어 설명할 수 있었다. 마지막으로 위음허(胃陰虛)의 증상인 식욕부진, 소화불량, 복부 불쾌감 (胃脘部痞滿), 구건(口乾), 설조(舌燥), 위완동통(胃脘疼痛) 역시 혈류 감소에 의한 다양한 기능 감소 개념으로 설명이 가능했다. 이상의 결과로부터 저자들은 본 연구가 교과서적으로 잘 확립된 현대 생리학 지식을 재구조화함으로써 통합적이고 유기적인 한의학의 개념들의 설명이 가능함을 제시하였고 나아가서 본 연구가 진정한 의미의 통합의학으로 가기 위한 하나의 디딤돌이 되기를 희망한다.

Acknowledgments

이 성과는 정부 (과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. 2022R1A2C2091960).

References

-

Burton C, Fink P, Henningsen P, Löwe B, Rief W. Functional somatic disorders: discussion paper for a new common classification for research and clinical use. BMC Med. 2020;18(1):34.

[https://doi.org/10.1186/s12916-020-1505-4]

-

Ahn AC, Tewari M, Poon CS, Phillips RS. The limits of reductionism in medicine: could systems biology offer an alternative? PLoS Med. 2006;3(6):e208.

[https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030208]

- Tabish SA. Complementary and Alternative Healthcare: Is it Evidence-based? Int J Health Sci (Qassim). 2008;2(1):5-9.

- Gordon JS. Holistic medicine: advances and shortcomings. West J Med. 1982;136(6):546-51.

-

Fan D. Holistic integrative medicine: toward a new era of medical advancement. Front Med. 2017;11(1):152-9.

[https://doi.org/10.1007/s11684-017-0499-6]

-

Xie J, Xu D, Wang C, Huang J. Jiawei Xiaoyao San in treatment of anxiety disorder and anxiety: A review. Chin Herb Med. 2023;15(2):214-21

[https://doi.org/10.1016/j.chmed.2022.12.007]

-

Deutsch JK, Levitt J, Hass DJ. Complementary and Alternative Medicine for Functional Gastrointestinal Disorders. Am J Gastroenterol. 2020;115(3):350-64.

[https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000539]

-

Yoon JY, Ko SJ, Park JW, Cha JM. Complementary and alternative medicine for functional dyspepsia: An Asian perspective. Medicine (Baltimore). 2022;101(35):e30077.

[https://doi.org/10.1097/MD.0000000000030077]

- Nam DH, Hwang MW, Jang ES, Jeong Kim JY, Park JH et al. Clinical Practice Guideline of Korean Medicine: Chronic Fatigue. Korea, Ministry of Health and Welfare, National Institute for Korean Medicine Development; 2021.

-

Gannotta R, Malik S, Chan AY, Urgun K, Hsu F, Vadera S. Integrative Medicine as a Vital Component of Patient Care. Cureus. 2018;10(8):e3098.

[https://doi.org/10.7759/cureus.3098]

-

Maizes V, Rakel D, Niemiec C. Integrative medicine and patient-centered care. Explore (NY). 2009;5(5):277-89.

[https://doi.org/10.1016/j.explore.2009.06.008]

-

Tilburt JC, Kaptchuk TJ. Herbal medicine research and global health: an ethical analysis. Bull World Health Organ. 2008;86(8):594-9.

[https://doi.org/10.2471/BLT.07.042820]

-

Leeuwis AE, Smith LA, Melbourne A, Hughes AD, Richards M, Prins ND, et al. Cerebral Blood Flow and Cognitive Functioning in a Community-Based, Multi-Ethnic Cohort: The SABRE Study. Front Aging Neurosci. 2018;10:279.

[https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00279]

-

Chi C. Integrating traditional medicine into modern health care systems: examining the role of Chinese medicine in Taiwan. Soc Sci Med. 1994;39(3):307-21.

[https://doi.org/10.1016/0277-9536(94)90127-9]

-

Fabrega H Jr. Medical validity in Eastern and Western traditions. Perspect Biol Med. 2002;45(3):395-415.

[https://doi.org/10.1353/pbm.2002.0044]

-

Schveitzer MC, Abdala CVM, Portella CFS, Ghelman R. Traditional, complementary, and integrative medicine evidence map: a methodology to an overflowing field of data and noise. Rev Panam Salud Publica. 2021;45:e48.

[https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.48]

- World Health Organization. WHO traditional medicine strategy: Geneva: WHO; 2014. 2014-2023.

-

Ogoh, S. Relationship between cognitive function and regulation of cerebral blood flow. J Physiol Sci. 2017;67:345-51.

[https://doi.org/10.1007/s12576-017-0525-0]

-

Lassen, N. A., Ingvar, D. H., & Skinhøj, E. Brain Function and Blood Flow. Scientific American, 1978;239(4):62-71.

[https://doi.org/10.1038/scientificamerican1078-62]

- Chaudhry R, Miao JH, Rehman A. Physiology, Cardiovascular. In: StatPearls [Internet]. 2022 Oct [cited 2024 Sep 14]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493197/

- Kim SH, Seo HW, Seo JW. Clinical Practice Guideline of Korean Medicine: Depression. Korea, Ministry of Health and Welfare, National Institute for Korean Medicine Development; 2024.

-

Won E, Kim YK. Stress, the Autonomic Nervous System, and the Immune-kynurenine Pathway in the Etiology of Depression. Curr Neuropharmacol. 2016;14(7):665-73.

[https://doi.org/10.2174/1570159X14666151208113006]

-

Schneiderman N, Ironson G, Siegel SD. Stress and health: psychological, behavioral, and biological determinants. Annu Rev Clin Psychol. 2005;1:607-28.

[https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141]

- Paravati S, Rosani A, Warrington SJ. Physiology, Catecholamines. In: StatPearls [Internet]. 2022 Oct [cited 2024 Sep 14] Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507716/

-

Lopes AR, Moreira MD, Trelha CS, Marchiori LL. Association between complaints of dizziness and hypertension in non-institutionalized elders. Int Arch Otorhinolaryngol. 2013;17(2):157-62.

[https://doi.org/10.7162/S1809-97772013000200007]

- Hall, John E, and Michael E Hall. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 12th ed. Korean Translation. Korea: Elsevier Korea LLC; 2012. p. 286, 307, 326-327, 363, 621-2, 820, 830, 887

-

Browning KN, Travagli RA. Central nervous system control of gastrointestinal motility and secretion and modulation of gastrointestinal functions. Compr Physiol. 2014;4(4):1339-68.

[https://doi.org/10.1002/cphy.c130055]

-

Charkoudian N, Rabbitts JA. Sympathetic neural mechanisms in human cardiovascular health and disease. Mayo Clin Proc. 2009;84(9):822-30.

[https://doi.org/10.4065/84.9.822]

- Park JW, Ko SJ, Han KJ, Kim WW, Lee YS, Kong KH, Kim SY Clinical Practice Guideline of Korean Medicine: Irritable Bowel Syndrom. Korea, Ministry of Health and Welfare, National Institute for Korean Medicine Development; 2024.

-

Lee MS, Hwang JT, Kim SH, Yoon S, Kim MS, Yang HJ, Kwon DY. Ginsenoside Rc, an active component of Panax ginseng, stimulates glucose uptake in C2C12 myotubes through an AMPK-dependent mechanism. J Ethnopharmacol. 2010;127(3):771-6.

[https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.11.022]

- Chemical Equilibrium. In Brown, Theodore L, et al. Chemistry: The Central Science. Glenview: Pearson Education Limited, 15th ed. 2021. p 630-41.

-

Lund J, Ouwens DM, Wettergreen M, Bakke SS, Thoresen GH, Aas V. Increased Glycolysis and Higher Lactate Production in Hyperglycemic Myotubes. Cells. 2019;8(9):1101.

[https://doi.org/10.3390/cells8091101]

-

Alfarouk KO, Verduzco D, Rauch C, Muddathir AK, Adil HH, Elhassan GO, et al. Glycolysis, tumor metabolism, cancer growth and dissemination. A new pH-based etiopathogenic perspective and therapeutic approach to an old cancer question. Oncoscience. 2014;1(12):777-802.

[https://doi.org/10.18632/oncoscience.109]

-

Zhang L, Chen X, Cheng Y, Chen Q, Tan H, Son D, Chang D, Bian Z, Fang H, Xu H. Safety and antifatigue effect of Korean Red Ginseng: a randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trial. J Ginseng Res. 2019;43(4):676-83.

[https://doi.org/10.1016/j.jgr.2019.05.006]

- Robbins and Cotran Pathological Basis of Disease 9th ed. Korean Translation. Korea: Elsevier Korea LLC; 2018. p. 852-3.

-

Paton JF, Boscan P, Pickering AE, Nalivaiko E. The yin and yang of cardiac autonomic control: vago-sympathetic interactions revisited. Brain Res Brain Res Rev. 2005;49(3):555-65.

[https://doi.org/10.1016/j.brainresrev.2005.02.005]

- Hu WC. Yin-Yang in Traditional Medicine and Its Relation to Parasympathetic (NO-cGMP) and Sympathetic(CO-cAMP) Balance. J Chin Med. 27(1):2701003:1-6

-

Licht CM, Vreeburg SA, van Reedt Dortland AK, Giltay EJ, Hoogendijk WJ, DeRijk RH, et al. Increased sympathetic and decreased parasympathetic activity rather than changes in hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity is associated with metabolic abnormalities. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(5):2458-66.

[https://doi.org/10.1210/jc.2009-2801]

-

Jacobson ED, Linford RH, Grossman MI. Gastric secretion in relation to mucosal blood flow studied by a clearance technic. J Clin Invest. 1966;45(1):1-13.

[https://doi.org/10.1172/JCI105313]

- Ko SJ, Kim JS, Park JW, Ha NY. Clinical Practice Guideline of Korean Medicine: Functional Dyspepsia. Korea, Ministry of Health and Welfare, National Institute for Korean Medicine Development; 2021.

-

Björne H H, Petersson J, Phillipson M, Weitzberg E, Holm L, Lundberg JO. Nitrite in saliva increases gastric mucosal blood flow and mucus thickness. J Clin Invest. 2004 Jan;113(1):106-14.

[https://doi.org/10.1172/JCI19019]

-

Proctor GB, Carpenter GH. Regulation of salivary gland function by autonomic nerves. Auton Neurosci. 2007;133(1):3-18.

[https://doi.org/10.1016/j.autneu.2006.10.006]

- Gastrointestinal Circulation and Mucosal Pathology I:Ischemia/Reperfusion. In. Kvietys PR. The Gastrointestinal Circulation. San Rafael: Morgan & Claypool Life Sciences; 2010.

-

Matheson PJ, Wilson MA, Garrison RN. Regulation of intestinal blood flow. J Surg Res. 2000;93(1):182-96.

[https://doi.org/10.1006/jsre.2000.5862]

-

Ikechi R, Fischer BD, DeSipio J, Phadtare S. Irritable Bowel Syndrome: Clinical Manifestations, Dietary Influences, and Management. Healthcare (Basel). 2017;5(2):21.

[https://doi.org/10.3390/healthcare5020021]

-

Xu Q, Yaksh TL. A brief comparison of the pathophysiology of inflammatory versus neuropathic pain. Curr Opin Anaesthesiol. 2011;24(4):400-7.

[https://doi.org/10.1097/ACO.0b013e32834871df]

-

Jones, Elizabeth A., et al. “What determines blood vessel structure? genetic prespecification vs. hemodynamics.” Physiology, 2006;21(6):388-95.

[https://doi.org/10.1152/physiol.00020.2006]

-

Wilkinson DJ, Smeeton NJ, Watt PW. Ammonia metabolism, the brain and fatigue; revisiting the link. Prog Neurobiol. 2010;91(3):200-19.

[https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2010.01.012]

-

Jason LA, Evans M, Brown M, Porter N. What is fatigue? Pathological and nonpathological fatigue. PM R. 2010;2(5):327-31.

[https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2010.03.028]

-

Gregory K, Alexandros V, George C. Fatigue, Endocrinopathies, and Metabolic Disorders. PM&R, 2010;2(5):393-8.

[https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2010.04.011]

-

Vasenina, E.E., Gankina, O.A. & Levin, O.S. Stress, Asthenia, and Cognitive Disorders. Neurosci Behav Physi. 2022;52:1341-7.

[https://doi.org/10.17116/jnevro202212205123]

-

Wan JJ, Qin Z, Wang PY, Sun Y, Liu X. Muscle fatigue: general understanding and treatment. Exp Mol Med. 2017;49(10):e384.

[https://doi.org/10.1038/emm.2017.194]

-

Arring NM, Millstine D, Marks LA, Nail LM. Ginseng as a Treatment for Fatigue: A Systematic Review. J Altern Complement Med. 2018;24(7):624-33.

[https://doi.org/10.1089/acm.2017.0361]