위식도역류질환의 病因病機 및 鍼灸治療에 대한 고전 및 현대 한의학 문헌 비교고찰 : 단행본을 중심으로

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

Gastroesophageal reflux disease(GERD) is a disease that occurs when stomach acid repeatedly flows back into the tube connecting the mouth and esophagus. Traditional Korean Medicine(TKM) has been widely used since the ancient times to treat GERD. However, as the treatment method has not been standardized and inconsistent in clinical practice, it may be necessary to review the classical and modern literatures to understand how the TKM treatment of GERD has been changed. Seven databases were searched and selected 54 published books. The classical books from The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine to the end of the Joseon Dynasty, and the modern books published as first editions from 1989 to 2022 were reviewed. This study compared the differences and similarities of understanding GERD in the classical and modern literatures according to the main symptom and aetiology, and the acupuncture and moxibustion treatment points used with frequencies. In classical literature, the view of GERD was symptom-oriented such as fever, nausea, vomiting, phlegm-fire, gastric upset, acid regugitation, whereas the modern literature mainly classified the disease as organ-oriented combined with the condition of illness, particularly including in-coordination of the liver and stomach Qi. The most frequently used treatment points cross the literatures were CV 12, and modern literature included SP 4 and PC 6. Both of the classic and modern literature viewed that GERD is due to inappropiate eating habit or food, and modern literature additionally concerned more complex causes likely stress, which had leaded to various treatment points. Further study on the treatment points by diagnosis identification is may be necessary.

Keywords:

Gastroesophageal reflux disease, the causes and mechanisms, acupuncture and moxibustion서 론

위식도역류질환(gastroesophageal reflux disease. GERD)은 소화기 질환의 하나로서 위 내용물이 식도나 구강으로 역류하여 불편한 증상이나 합병증을 유발하는 질환이다.1) 최근 GERD의 유병률은 전체 건강검진 대상자의 17.1%로 나타났고2) 서구사회에서는 물론 아시아 국가에서도 유병률이 약 40%로 추정되고 있다.3) GERD의 위험요인으로는 흡연, 알코올, 비만, 탄산음료로 알려져 있고, 치료 및 관리는 양의학적 약물요법과 함께 침·뜸이나 한약 등과 같은 한의학적 치료가 많이 이루어지고 있다.4) 한의학에서는 GERD의 주요 증상을 흉골 통증, 연하곤란, 인두 이물감, 속 울렁거림, 목이 메며 신물이 올라오고 목구멍에 이물감을 느끼는 것으로 보았으며4,5) 이러한 증상과 더불어 배고픈 듯하지만 고프지 않고, 아픈 듯하나 아프지 않으며, 가슴이 몹시 답답하고 괴로워 안정하지 못하는 증상, 즉 嘈雜의 범주로 분류하고 있다.6-8)

고전 한의학 문헌에서는 GERD에 대한 해석으로 ’嘔吐酸’, ‘噦’, ‘噫’, ‘嘔宿’, ‘汁, ‘胃反嘔’, ‘吞酸’ 등의 증상에서 ‘熱’, ‘上焦有停痰’, ‘胃寒’의 병인으로 다양하게 해석된다.6-8) 이러한 고전문헌의 증상 위주로의 병인이, 현대 한의학 문헌에서는 장부 변증 위주로 해석되고 있는 경향이 있다.4) 이에 따른, 침구 치료 혈위 또한 고전과 현대 문헌에서 다르게 기술되어 있다.4)

한의학에서는 한의사마다 침구를 병행한 치료법이 다양하여 치료에 일관성을 필요로 하는 한방적 약물치료 및 변증에 관한 많은 연구가 계속되고 있지만,9) 국내의 시대적 흐름에 대한 病因 病機의 부재와 침구 치료 혈위에 대한 연구는 부족한 실정이다.10) 또한, 지금까지 국내 문헌을 살펴보면, GERD의 치료혈에 대해 고전문헌까지 폭넓게 제시한 논문은 없고, 특히 灸穴에 대한 단독 연구는 전무하다.

따라서, 본 연구에서는 GERD의 병인 병기와 그에 따른 한의학적 鍼灸 치료 혈위에 대해 고전 문헌과 현대 문헌을 비교하여 공통점과 차이점을 통해 범용적인 鍼灸 穴位에 대해 알아보고자 하였다.

연구 방법

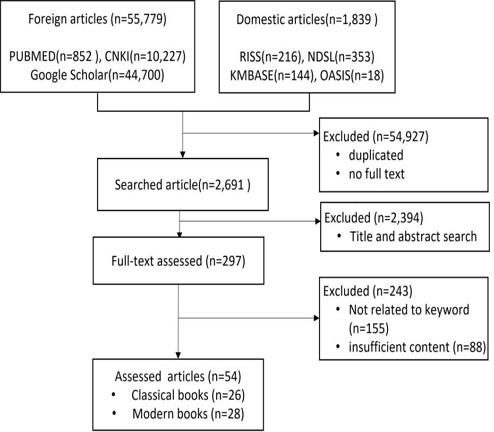

본 연구는 GERD 관련 한의학 고전 문헌과 현대 문헌의 비교 및 고찰연구로서, 문헌은 1차 학술연구정보서비스(Research Information Sharing Servi ce, RISS), 전통의학정보포털(Oriental Medicine Advanced Searing Integrated System, OASIS), 국가과학 기술정보센터(National Discovery for Science Leader, NDSL), 한국의학논문 데이터베이스(KM BASE), 국외 논문 검색엔진인 PubMed, China National knowledge infrastructure (CNKI) 등 총 6개의 검색엔진을 활용하여 문헌 검색하였다. 국내 문헌은 그리고 주제 항목의 검색어로 ‘소화궤양’, ‘역류성 식도염’, ‘위식도역류질환’으로 그리고 치료에 대한 도구로 ‘한의학’, ‘침’, ‘뜸’으로 검색하고 검색한 논문은 case control trial, review, case report, RCT 및 non-RCT, case study 논문을 포함하였다. 추가로 검색 키워드는 GERD의 여러 가지 증상 중 한의학적으로 가장 빈번하게 묘사되고 교과서상의 범주에 속하는 ‘呑酸 · 吐酸 · 胸痺 · 噎膈’으로 총 1,839건을 검색하였다. 영어 논문 검색엔진으로 PubMed에서 “traditional Chinese medicine”, “treatment”, “reflux esophagitis”, “gastroesophageal reflux disease”, “acupuncture”, “moxibustion”으로 鍼灸 치료 병인에 대한 논문과 단행본을 검색하였으며 China National Knowledge Infrastructure(CNKI)에서 검색 범위는 “Traditional Chinese Medicine, Combination of Traditional Chinese Medicine with Western Medicine”과 “Traditional Chinese Medicinal Herbs, acupuncture, moxibustion” 항목으로 한정하여 검색 범위를 Title, Key-word, Abstract로 두고 “呑酸 · 吐酸 · 胸痺 · 噎膈”과 “反流性食管炎”, “食管反流病” 등으로 검색한 해외의 11,079건과 국내에서 검색한 1,839 문헌에서 총 297건을 고르고 이에 맞는 참고문헌에서 고전에서는 ‘吞酸, 吐嘔, 惡心, 噎膈, 嘈雜’이 기재된 문헌에서 60권을 선정하고 현대 문헌은 ‘逆流性 食道炎’, ‘胃食道逆流疾患’, ‘胃熱證’, ‘속 쓰림’, ‘胸痛’, ‘胸痺’ 이외 ‘吞酸’, ‘吐嘔’, ‘惡心嘔吐’, ‘噎膈’, ‘嘈雜’을 기반으로 주 증상과 病因 病機, 해당 증상의 주치 경혈을 분석하여 기재된 문헌 82권을 선정하여 고전 현대 모두 142권을 1차 선별하였다. 중복되거나 내용이 미흡하고 침·구 이외의 혈위로 기록된 미흡한 88권은 제외하였다.

검색된 단행본은 A 대학 서울한방병원 교수 한방내과 전문의로부터 최종 자문하고 선정의 객관성을 갖고자 하였다. 고전문헌은 황제내경부터 조선 시대 말에 이르기까지의 단행본, 현대 문헌으로는 국내 1989년부터 2022년까지의 초판으로 발행된 단행본 이외 총 100권의 단행본과 42편의 논문 중에서(부록 참조) 고전문헌은 중국의 唐 이전부터 唐代에 이르는 시대물에서 6권, 宋代 5권, 明代 5권, 淸代 4권 등 20권과 朝鮮時代 발행의 대표적 서적으로 6권을 합해 26권을 선정하였고 현대 문헌은 중국 서적의 한국에서 출판된 14권과 한국서적으로 14권을 합해 28권을 선정하였다(Fig. 1).

그 선정 구분은 본 연구가 역류성 식도염의 병인 병기와 그 처방 혈위를 알아보고자 하는 취지이므로 처방만 있고 병인 병기나 그 치법이 명확지 않은 문헌은 제외하였고 침·구의 단독 치료하지 않은 병행치료를 시행한 논문 또한 제외하였다. 위산과다나 위십이지장궤양 등 위장질환에서 GERD의 증상을 서술하고 그 치료 혈위를 기록한 문헌만을 모아 시대별 병인 병기와 침구 치료혈의 변화를 분석 정리하였다.

본 연구의 문헌검색은 2022년 9월-12월에 진행되었으며, 검색과정에서 문헌의 출판 연도에는 제한을 두지 않았고 병인 병기 그리고 변증 시치에 따른 침구 혈위는 문헌에 기재된 원본의 혈위를 그대로 제시하였다. 본 연구는 위식도 역류질환에 따른 대부분의 연구가 침구와 한약의 병행치료, 침과 기타 약물이나 기타 양의학의 약물이나 생활 습관, 식이요법, 영양요법, 수술요법 등의 병행치료에 대한 논문이 대다수이므로 침·구의 단독 치료에 대해 살펴보고 문헌상의 병인 병기와 그에 따른 침구 혈위를 알아보는 것으로 고전문헌과 현대 문헌에서 발췌한 자료는 아래와 같다.

1. 고전과 현대 문헌에서의 GERD의 주증상과 병인병기 비교

2. 고전과 현대 문헌에서의 GERD의 침구 혈위 비교

검색의 제한점은 아래와 같다.

1) GERD는 위·십이지장궤양이나 위산과다로 발생한 병증이며, 한의학적 증상으로는 ‘呑酸·吐酸·胸痺·噎膈’으로 정의하였다.

2) 문헌에서 중복된 혈위는 하나로 통일하였고 별칭으로 된 혈위는 현대식으로 바꾸어 정리하였으며, 가감된 혈위는 GERD 증상과 관련된 것만 채택하여 연구하였다.

3) 문헌에 기재된 GERD 관련 혈위는 보사 없이 기재하였고 자침의 깊이나 방향 등의 補瀉, 쑥뜸의 자극량이나 방식, 뜸의 장수는 고려하지 않았으며 電鍼, 耳鍼, 기타 추나요법 등은 생략하였다.

결 과

고전과 현대 문헌에서의 GERD의 주증상, 병인병기, 침구혈위에 대한 비교분석 결과는 아래와 같다.

1. 고전과 현대 문헌에서의 GERD의 주증상과 병인병기 비교

고전 문헌에서 언급한 GERD의 주증상과 병인을 시대별로 구분하여 정리한 표는 Table 2와 같다.

Table 3은 현대의 문헌에서의 증상에 따른 변증 및 치료원칙을 정리한 표이다.

2. 고전과 현대 문헌에서의 GERD의 침구혈위 비교

Table 5는 고전 문헌상 침구 치료혈을 주증상에 따라 구분 지어 정리한 내용이며 유근, 간사, 위완, 격수가 각각 가장 많은 4회로 사용되었고 3회 사용된 혈위는 단중, 은백, 중완, 통곡, 거궐, 족삼리, 기해, 석관, 태충 이었으며 양릉천, 위수, 대릉, 중저, 삼음교, 관충, 소상, 위창, 수분, 신광(담모), 상구, 관원, 유문, 내정, 심수 등이 각 2회 사용되었다.

Table 6은 고전 문헌상 주증상에 따라 사용된 침구 치료혈 적용 빈도수 비교율표(단위; %)이며 침혈과 구혈을 합친 전체적인 혈위이다. 혈위는 총 14개의 경락과 361개의 혈위에 따라 적용 빈도수를 백분율로 계산하여 나타내었다.

Table 7은 현대 문헌상 침구 치료 혈위의 분류이다. 주증상은 구토가 주를 이루고 침 혈위 사용 빈도수는 10회 이상이 공손, 내관, 위수, 비수, 격수, 중완이고, 구혈로는 10회 이상이 비수, 중완 이였다.

Table 8은 현대 문헌상 경락별 침구 치료혈(단위; %) 분류 및 사용 빈도수이다. 이를 통해 수태음폐경부터 기경팔맥의 임맥, 독맥에 이르기까지 14경맥 모두에서 골고루 혈위가 사용되었다. 특히 자경 대비율로 보면 수궐음심포경이 총 9개 혈중에서 5개 혈이 사용되어 점유율이 55.6%로 가장 많이 사용되었고 그 뒤로 임맥이 50%, 족궐음간경이 42.9%이고 중복된 것을 포함하여 사용된 92개 혈위 중에서 가장 빈도를 보인 족태양방광경이 18개 혈을 차지해 19.6%이고 족양명위경과 임맥이 각각 13%를 점유하였고 족태음비경 7.4%, 독맥 6.5% 등이 그 뒤를 이었다. 사용 빈도 대비 총 436회 사용된 혈중에서는 족태양방광경이 25.7%, 임맥이 21.8%, 족양명위경 10.6%, 수궐음심포경 10.3% 순으로 사용되었다. 이 중 다빈도 혈위는 족태음비경 공손(19회), 족태양방광경 위수(21회), 족태양방광경 격수(21회), 수궐음심포경 내관(28회), 족태양방광경 비수(34회), 임맥 중완(37회)으로 나타났다.

Table 9는 Table 5, 6 그리고 Table 7, 8을 비교하여 정리한 표로서 가장 사용 빈도수가 높은 혈위는 고전에서는 척택, 장문이며, 현대 문헌에서는 공손, 위수, 격수, 내관, 비수, 중완으로 나타났다. 고전과 현대 문헌에서 공통적으로 가장 많이 사용된 혈위로 중완이고, 차이점으로는 고전문헌에서는 침혈로 중완, 구혈로 척택 ,장문, 간사, 유근의 순서로 많이 사용된 반면에 현대문헌에서는 침혈로는 공손, 내관, 위수, 비수, 격수, 중완의 순서였고, 구혈로는 비수, 중완의 순서대로 사용 빈도수를 나타냈다.

고 찰

본 연구는 고전문헌과 현대 문헌에서의 위식도역류성질환의 침구치료에 대하여 병인병기, 鍼灸 치료혈의 공통점과 차이점을 알아보고자 하였다. 국외 및 국내 데이터베이스 총 7개를 검색하여 최종 54개의 고전과 현대 문헌을 분류하여 분석하였다.

본 연구의 주요 결과로는, GERD에 대해 고전과 현대 문헌 모두 증상을 ‘飮食傷’이 가장 큰 것으로 보았다. 고전문헌에서는 음식으로 인한 위장허약으로 병인을 보았다면, 현대 문헌에서는 스트레스 등과 같은 七情의 太過로 인한 肝胃不和와 飮食傷으로 인한 脾胃虛弱, 肝胃鬱熱이 주된 병인으로 해석하였다. 또한, 고전 문헌에서는 GERD의 명칭을 증상 중심으로 ‘呑酸’, ‘ 嘔吐’, ‘嘈雜’ 등으로 명명하였고, 현대 문헌에서는 추가로 위산과다, 위십이지장궤양, 급성식도염, 만성식도염 등으로, 질환의 위치와 병리상태가 결합된 상병명으로 표현된 것을 알 수 있었다. 灸穴로는 尺澤, 章門, 間使, 乳根의 순으로 주로 상부쪽 혈위로 나타났고, 현대 문헌의 다빈도 鍼穴은 ‘公孫, 內關, 胃兪, 脾兪, 膈兪, 中脘, 梁門, 豊隆, 天樞, 三陰交’ 등의 순이었고, 灸穴로는 ‘脾兪, 中脘, 足三里, 胃兪, 膈兪, 巨闕’ 의 순서로 상부와 하부 및 背違쪽 혈위로 나타났다. 따라서, GERD를 이해하고 치료하는 방법이 고전에서 현대로 거쳐오면서 보다 다양해졌다는 것을 알 수 있었다.

현대 문헌을 고찰한 선행연구에 따르면, 최가영 등(2011)의 중국논문 중심으로 변증과 처방에 관한 문헌적 고찰에서는 초기 변증이 ‘肝胃不和’가 가장 중요한 辨證으로 판단9)하였고, 한가진 등(2015)의 GERD의 변증도구 개발 연구에서도 주로 중국의 36편의 논문과 7종의 단행본으로 분석하여 肝胃不和, 脾胃虛弱, 脾胃濕熱, 胃陰不足으로 병인을 제시하여11) 본 연구와도 일치하는 결과가 나타났다. 이와 더불어, 소화불량증을 GERD의 병인과 같은 맥락에서 해석한 선행연구도 있다. 박양춘 등(2008)은 소화불량증을 心下痞, 心痛, 惡心, 嘔吐의 범주에 해당하는 것으로 보고4,12) 그 변증을 肝胃不和, 飮食停滯, 脾胃濕熱, 寒熱錯雜, 脾胃虛弱證 등으로12) 설명하였고, Talley NJ, 등(1999)의 연구에서 또한 ‘肝胃氣滯, 肝胃鬱熱, 肝胃不和’를 가장 다빈도로 병인으로 진단한다고 하였다13). 현대 문헌에서는 고전문헌과 다르게 그 病因을 증상은 같으나 현대의 스트레스 등이 포함된 복합적인 원인에 따른 것으로 해석한 것으로 사료된다. 이는 肝으로 인한 본질적 원인이 胃腸의 현상으로 나타난 질환으로 볼 수 있는데, 대부분의 초기 위·식도 역류성 질환이 肝胃不和에 속한다고 하였다.9)

고전과 현대 문헌의 공통점으로는 GERD의 원인으로 사기 침습으로 생기는 실증과 열증을 주요 원인으로 해석하였다. 최가영 등(2011)은 ‘肝, 膽, 脾, 胃’를 주요 병인으로9) 간과 위, 위장 단독의 질환으로 氣滯의 實證, 熱證, 虛證으로9) 보았고, 본 연구에서도 ‘肝, 膽, 脾, 胃’를 주요 병인으로 實證, 虛證, 熱證, 瘀血, 痰濕 순으로 그 병인이 조사되었으며, 고전문헌에서도 實證, 寒證, 急證, 熱證 순으로 나타났다. 따라서 한의대의 脾系內科學 단행본4) 에 따르면, GERD의 변증을 肝胃不和, 痰濕鬱燥, 胃氣虛逆으로만 적시했는데, 열증인 肝胃鬱熱, 어혈인 氣滯血瘀가 추가되어 논의될 필요가 있겠다.

鍼灸穴의 다빈도에 대해 강세영(2015)의 연구에서는 鍼穴이 中脘, 足三里, 內關, 公孫, 太衝이고, 灸穴로는 7회 이상 다용된 혈위로 中脘, 足三里, 天椎, 公孫, 太衝, 脾兪, 胃兪14) 순으로 기재하였는데, 본 연구 결과 현대 문헌에서 나타난, 鍼穴의 中脘, 公孫, 內關, 灸穴의 中脘, 足三里, 胃兪穴이 중첩되어 共通穴인 것을 알 수 있었다. 현재 국내 임상 한의사 대상의 치료 혈위를 나타낸 임상지침서에 따르면15), GERD의 다빈도 치료 혈위는 中脘, 足三里, 合谷, 太衝, 內關과 추가로 公孫, 上脘, 天椎, 下脘이었다15) 또한, 1983년부터 2019년에 중국 학술지 총 92개의 논문에서 분석한 鍼穴로 足三里, 中脘, 內關, 胃兪, 公孫 순으로 제시하였다9).

따라서, 고전과 현대 문헌의 치료혈위의 빈도수에 따른 공통적으로 사용된 鍼灸혈로 中脘혈이였고, 차이점으로는 고전문헌에서는 鍼灸혈로 中脘을 제외한 다른 침혈은 빈도수가 낮았고, 현대 문헌에서는 中脘을 포함하여 公孫, 內關, 胃兪, 脾兪, 膈兪 순으로 다양하게 나타났다. 고전에는 중완의 아시혈을 주요 치료혈로 사용하였다면, 현대는 公孫과 內關과 같은 12경맥 이외의 奇經八脈의 혈자리를 함께 사용하는 것을 알 수 있다. 이는 GERD에 대한 현대의 복합적인 병인과 치료법을 다양하게 제시하기 위함이라고 사료된다.

최근 급격히 위·식도 역류성 질환이 늘고 있지만 양의학에서는 임상적으로 진단과 치료가 어렵고 약물 과다복용 등의 우려도 있다.16) 한의학에서도 변증에 의한 치료 방법을 제시하고 있지만4,11), 한의사마다 치료법이 다르고, 문헌마다 치료 혈위가 달라 표준화 되어 있지 않다.

본 연구에서 살펴본 바와 같이, GERD 질환에 고대와 현대 문헌에서는 침혈로는 八脈交會穴로서 ‘心, 胸, 胃’를 치료하는 公孫, 內關17,18)에 이어서 肝胃不和 와 脾胃虛弱, 肝胃鬱熱의 치료가 예상되는 ‘胃兪, 脾兪, 膈兪, 中脘, 梁門, 豊隆, 天樞’와 ‘肝兪, 膻中, 陽陵泉, 合谷, 章門, 期門’ 혈위가 빈도별로 제시되고 灸穴로는 ‘尺澤, 章門, 脾兪, 中脘, 足三里’ 가 제시될 수 있다.

후속 연구로는 鍼灸 치료에서 虛實 補瀉 및 留鍼 시간 등으로 구분 지어진 위에 제시된 鍼灸 穴位에 대한 연구와 기타 한약이나 양의학의 치료제와 더불어 병행치료의 중재가 필요하다고 사료된다.

결 론

GERD의 더욱 체계적인 鍼灸 치료 방법을 고찰하기 위하여 시대적 흐름에 따른 병인병기와 그에 따른 한의학적 鍼灸 치료 혈위에 대해 고전 문헌과 현대 문헌을 비교하여 공통점과 차이점을 살펴 보았다.

고전문헌과 현대 문헌을 비교하면 GERD의 주 증상은 공통적으로 嘔吐, 呑酸, 吐酸, 噎膈, 惡心, 嘈雜 등으로 같았고, 病因은 고전문헌에서는 영양분이 부족하여 胃陰不足, 虛寒이 위장 자체의 질환인 증상만 나타난 것으로 추측할 수 있으며 현대는 胃腸 자체의 문제를 포함하여 肝 기능의 항진이 소화 기능을 저하시킨 즉, 肝木이 脾土의 기능을 과다 억제한 木乘土의 병리 상태를 보인바 이는 병인이 肝에 생긴 사기가 脾胃에 침범된 주요 요인으로 보았다. 이에 따른 鍼灸 치료혈은 현대 문헌에서는 고전 문헌보다 다양한 穴位를 다빈도로 활용하고 있었다.

결론적으로, 고전과 현대 문헌에서 모두 GERD를 잘못된 식습관으로 인한 문제로 보았으며, 현대 문헌에서는 오늘날의 보다 복합적인 원인으로 인한 문제가 추가되었기 때문이라고 사료된다.

본 연구는 고전과 현대 문헌의 단행본 자료를 중심으로 분석한 자료로서 그 내용이 제한적이라고 할 수 있다. 그러나, 임상에서 표준화된 치료지침이 없는 GERD의 鍼灸 치료에서 고전과 현대 문헌의 비교를 통해 어떤 차이가 있는지 고찰해 봄으로써, 鍼灸 치료의 변화과정을 이해하고 향후 GERD의 鍼灸 치료에 대한 문헌 연구로서 임상 및 연구에 기초자료로 활용되기를 기대한다.

References

-

Jung HK, Tae CH, Song KH, Kang SJ, Park JK, Gong EJ, et al,. 2020 Seoul Consensus on the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux disease. Korean J Med. 2022;97(2):70-92.Publication date (electronic).2022; April 1

[https://doi.org/10.3904/kjm.2022.97.2.70]

- Ko JM, Lee SH, Park HA. The relationship between reflux esophagitis, behavioral risk factors and Helicobacter pylori. Korean Journal of Health Promotion. 2007;7(1):60-7.

-

Li-Ying Xu, Bin-Yan Yu, Lu-Sha Cen. New treatment for gastroesophageal reflux disease. Traditional Chinese medicine Xiaochaihu decoction. World J Gastroenterol. 2022; 21;28(11): 1184-1186.

[https://doi.org/10.3748/wjg.v28.i11.1184]

- National College of Oriental Medicine-Internal Medicine of Spleen system. Internal Medicine of Spleen System Seoul. Koonja publishing company. 2008; 314-8.

- Fock KM, Talley NJ, Fass R, et al,. Asia-Pacific consensus on the management of gastroesophageal reflux disease update. J Gastroenterol Hepatol. 2008;23S1-S16:8-22.

- Park CS, Kim DH, Lee KJ. Evaluation of the effectiveness of alkaline mineral water on reflux esophagitis. J Korean Soc Water. 2017;6(1):20-6.

-

Gyawali CP. Proton pump inhibitors in gastroesophageal disease friend or foe. Current Gastroenterology Reports. 2017;19(9):46.

[https://doi.org/10.1007/s11894-017-0586-5]

-

Jung HK, Hong SJ, Jo YJ, Jeon SW, Cho YK, Lee KJ, et al,. Updated Guidelines 2012 for Gastroesophageal Reflux Disease. Korean J Gastro enterol. 2012;60(4):195-218.

[https://doi.org/10.4166/kjg.2012.60.4.195]

- Choi GY, Sun SH, Kim BW, Lee SJ, Oh HS, Han IS. Literature Review on Syndrome Differentiation and Herbal Medicine of Reflex Esophagitis Focusing on Chinese Journals. Korean J. Orient. Int. Med. 2011;32(1):75-86.

- Choe WH, Cho MR, Chae US. Acupuncture Therapy Literature Study on the Gastroduodenal Ulcer. Korean Journal of Acupuncture. 2005;22(4):149-59.

- Han GJ, Leem JT, Kim JS, Park JW, Lee JH. Development of a Standard Tool for Pattern Identification of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD).The journal of internal Korean medicine. 2015;36(2):122-52.

- Park YC, Cho JH, Choi SM, Son CG. Analytic Study of 68 Patients with Functional Dyspepsia According to Syndrome Differentiation, Korean J. Orient. Int. Med. 2008;29(3):574-81.

-

Talley NJ, Haque M, Wyeth JW, Stace NH, Tytgat GN, Stanghellini V, Holtmann G, Verlinden M, Jones M. Development of anew dyspepsia impact scale: the Nepean Dyspepsia Index. Aliment Pharmacol Ther. 1999;13(2):225-35.

[https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.1999.00445.x]

-

Kang SY. A Review on Clinical Studies of the Acupuncture and Moxibustion Therapy for Gastroesophageal Reflux Disease in China by Searching CAJ, Korean Journal of Acupuncture. 2015;32(1):1-12.

[https://doi.org/10.14406/acu.2015.001]

-

Oh JH, Kwon JG, Jung HK, Tae CH, Song KH, Kang SJ et al,. Clinical Practice Guidelines for Functional Dyspepsia in Korea. Korean J Med. 2021;96:116-38.

[https://doi.org/10.3904/kjm.2021.96.2.116]

- Fauci Braunwald, Kasper Hauser, Longo Jameson, et al,. Harrison‘s Principles of Internal Medicine. Seoul MIP. 2010;2(17):32.

- Kim YU, Im JG. Literature review on Eight Meridians meeting points, The Journal of Dong Guk Oriental Medicine, 1993;2(2):125-41. 1226-556X.(pISSN)

- Kim NI. A Study on Acupuncture in Nanjing,The Journal Of Korean Medical Classics, UCI: G704-001642. 1995; 9.009 pp. 239-62. (24pages) 62.