인지장애에 대한 기공요법의 유효성에 관한 서술적 문헌 고찰: 신경영상 연구를 중심으로

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

The purpose of this study was to investigate the current state of clinical studies of qigong therapies for cognitive impairment using neuroimaging method. We searched for clinical trials of qigong therapies for cognitive impairment using neuroimaging method in the MEDLINE (Pubmed) and CNKI on October 18, 2024. Once the online search was finished, studies were selected manually by the inclusion criteria. Finally, we analyzed the characteristics of selected articles and reviewed the neural substrates of qigong therapies in cognitive impairment. Total six studies were included in this study. The most frequently utilized modality was functional MRI. The qigong therapies applied in the study were Tai chi and Baduanjin. Looking at the selected studies, there were many cases that the control group included controls who did not perform any interventions other than health education and an active control group that performed brisk walking. It was confirmed that Qigong therapy can improve cognitive function more broadly, including MoCA scores, compared to the general control group or walking group. Moreover, several studies revealed that qigong therapies could regulate brain activation centered on medial temporal lobe, frontal areas, parietal lobes, attention-related brain networks, and brainstem including neurotransmitter-related nuclei. Through the analysis, we demonstrated that neuroimaging techniques could explore the neural mechanisms of qigong therapies on cognitive impairment. We hope that this perspective on the effectiveness of qigong therapy using neuroimaging methods would be helpful in performing future clinical researches on the mechanisms of Alzheimer's disease in the traditional Korean medicine.

Keywords:

Qigong, Tai chi, Baduanjin, Cognitive impairment, Neuroimaging, fMRI서 론

인지장애(Cognitive impairment)는 인지과정이나 인지기능의 다양한 영역에서 기능이 저하된 상태를 지칭하는 포괄적인 용어로, 객관적으로 입증되지 않고 주관적으로만 느끼는 경미한 단계부터 일상생활에 영향을 줄 정도로 심각한 경우까지 그 범주가 다양하다1). 인지기능은 단순히 기억력(Memory function) 뿐만 아니라, 주의력(Attention), 시공간 지각능력(Visuospatial function), 언어능력(Language function), 집행 기능(Executive function) 등을 포함한다2). 인지장애의 단계로는 객관적으로 문제는 없으나 주관적으로 기능저하를 호소하는 주관적 인지저하(Subjective cognitive decline, SCD), 임상적으로 기억력이 떨어져 있으나 일상생활에는 큰 문제가 없는 경도 인지장애(Mild cognitive impairment, MCI), 장애 정도가 심하여 일상생활이나 사회활동에 영향을 주는 치매(Dementia)로 구분할 수 있다3). MCI 환자는 정상인에 비해 비교적 짧은 기간 안에 치매로 진행될 확률이 높으며, MCI 환자군이 정상 인지 기능으로 회복된 후에도 다시 MCI 또는 치매로 진행되는 비율이 MCI에 속하지 않았던 군보다 높은 것으로 나타났다4). 치매를 유발할 수 있는 세부적인 질환은 알츠하이머병(Alzheimer’s disease, AD)이 가장 많은 60-70%를 차지하고, 그 외에 혈관성 치매(Vascular dementia, VaD), 전두측두엽 치매(Frontotemporal dementia, FTD), 루이소체 치매(Lewy body dementia) 등이 있다5).

인구 고령화에 따라 전세계적으로 치매를 포함한 퇴행성 뇌질환에 대한 사회경제적 부담이 증가하고 있다. 2019년 WHO 회원국의 치매로 인한 사회적 비용은 전세계 치매환자 5520만명에 대해 약 1300억 달러로 추산되었고, 2010년에서 2019년까지 전세계적으로 치매의 사회적 비용은 62%가 증가한 것으로 나타났으며, 이러한 비용부담은 당분간 더욱 증가할 것으로 사료된다6).

치매는 아직까지 질병을 완치할 수 있는 치료제가 없기 때문에, 아직 증상이 나타나지 않은 경우에는 치매 위험군을 조기에 진단(Early diagnosis)하여, 개입할 수 있는 시간을 최대한 확보하고, 이미 인지저하 증상이 나타난 경우에는 증상을 완화하고, 질병의 진행을 최대한 지연시키는 것이 치료의 목표가 된다. 최근 치매 연구분야에서는 과학기술의 발전으로 다양한 바이오마커(Biomarker)를 활용하여 치매를 증후군(Syndrome)이 아닌 생물학적 정의(Biological definition)에 기반하여 진단하고자 한다7). 현재 치매에 대한 약물요법으로는 증상을 완화시키는 약물 외에 항아밀로이드 단일클론 항체(Anti-amyloid-beta monoclonal antibody)가 개발되어 FDA 승인을 받고 국내에도 도입 예정이지만, 초기 치매 환자군에만 적용 가능한 점 및 치명적인 부작용 등의 위험성이 분명히 존재하는 상황이다8).

이에 치매를 비롯한 인지장애에서 비약물요법(non-pharmacological therapy)에 대한 미충족 수요가 존재하며, 이러한 비약물요법에는 침, 한약 등 한의학적 방법론뿐만 아니라, 인지치료, 음악치료, 미술요법, 반복적 경두개 자기자극술 등을 포함한다9,10). 이 중에서 태극권(太極拳), 팔단금(八段錦) 등을 포함하는 기공요법(氣功療法)은 한의학적 방법론의 하나로서 주로 養生과 관련하여 학문적으로 발전하였으며, 오늘날 혈압, 당뇨와 같은 만성질환 뿐만 아니라 파킨슨병, 치매, 우울증 등 여러가지 신경정신과적 질환에 그 활용성과 효과가 연구되어 왔다11-15).

최근에는 여러가지 신경영상 기법(Neuroimaging methods)을 활용하여 뇌의 구조 및 기능을 생체내에서 영상화함으로서 질병의 병태생리를 규명하고, 여러가지 중재요법(Intervention)의 작용기전을 탐색하는 연구가 활발하다. 한의학계에서도 향후 여러 신경영상 기법을 활용하여 치매 및 인지장애에 대한 한의학적 접근법의 효과를 규명하기 위해서는 인지장애에서 신경영상 기법을 활용한 기공요법에 대한 선행연구를 조사하고 현황을 고찰할 필요성이 있다. 이에 저자는 본 논문에서 데이터베이스를 이용하여 현재까지 이루어진 신경영상 기법을 활용한 인지장애에 대한 기공요법 관련 연구를 고찰하여 향후 한의학 관련 중개연구의 기본 자료로 제시하고자 한다.

연구대상 및 방법

1. 문헌 연구 대상

본 연구에 대한 문헌 검색을 위해 NCBI(National Center for Biotechnology Information)에서 제공하는 대표적인 서지정보 database인 Pubmed와 중국의 지적 생산물에 액세스할 수 있는 CNKI(https://www.cnki.net/index/)를 사용하여 체계적 검색을 수행하였다. 검색을 수행한 2024년 10월 18일까지 데이터베이스에서 제공하는 모든 문헌을 포함하였고, 검색 결과에 사용된 MeSH 키워드는 기공요법과 관련된 키워드(Qigong, Tai ji), 인지장애와 관련된 키워드(Dementia, Alzheimer’s disease, cognitive dysfunction, neurocognitive disorder, NCD), 신경영상 기법과 관련된 키워드(Neuroimaging, MRI, PET)를 조합하여 검색을 시행하였다. 검색 진행시 MeSH term은 아니지만 기공요법에서 태극권을 지칭하는 용어로 Tai ji 보다 흔히 사용되는 Tai chi, 태극권이 아닌 다른 기공 중 Baduanjun(팔단금), Wuqinxi(오금희)도 검색어에 포함시켜 검색을 진행하였다. 또한 MeSH 키워드인 Cognitive dysfunction의 Entry term인 Cognitive disorders, Cognitive impairment, MCI와 Mild cognitive impairment, MRI의 entry term인 fMRI도 검색 결과에 포함시켰으며, MeSH term이 아니지만 최근 뇌영상 연구에 흔히 쓰이는 fNIRS 또한 검색어에 포함시켰다. 이와 같이 검색어로 사용될 용어들을 선정한 이후에 PubMed Advanced Search Builder를 이용하여 검색어 조합을 기공, 인지장애, 신경영상 기법의 세가지 인덱스를 포함하도록 설정하였다. 최종적으로 기공요법의 키워드로는 Tai chi, Tai ji, Qigong, Baduanjin, Wuquixi가 사용되었고, 인지장애의 키워드로는 Dementia, Alzheimer‘s disease, Cognitive dysfunction, Cognitive disorders, Cognitive impairment, Neurocognitive disorders, NCD, MCI, Mild cognitive impairment가 사용되었다. 마지막으로 신경영상 기법의 키워드로는 Neuroimaging, Neuroimage, MRI, fMRI, PET, fNIRS가 사용되었고, 키워드의 3가지 요소가 모두 포함된 논문을 선정하였다. 검색된 원문의 참고문헌이나 관련된 다른 원문을 구하기 위해 필요시 수기검색이 추가적으로 시행되었다.

2. 연구 방법

2명의 저자(성 및 이)가 독립적으로 검색된 대상 문헌들을 검토하고, 일차적으로 검색된 논문 중에서 다음과 같은 선정기준에 따라 평가하여 분석할 논문을 최종적으로 선정하였다. 선정기준은 다음과 같았다.

1) 인지장애에 대한 기공요법 연구: 인지장애 환자를 대상으로 한 연구를 선정

2) 사람을 대상으로 하는 임상 연구: 동물실험 연구, 프로토콜 논문이나 리뷰논문은 제외

3) 신경영상 기법을 사용한 연구: 뇌의 구조와 기능을 영상화하는 다양한 기법들을 포함

위의 기준에 맞춰 선정된 논문들은 일반적인 특성(저자, 게재저널, 게재년도)과 함께 다음과 같은 특징들을 분석하고자 하였다.

1) 활용한 기공의 종류 및 방법

2) 대조군의 설정 여부

3) 임상적인 측정 지표

4) 신경영상적 분석 지표

결 과

1. 연구논문의 선정

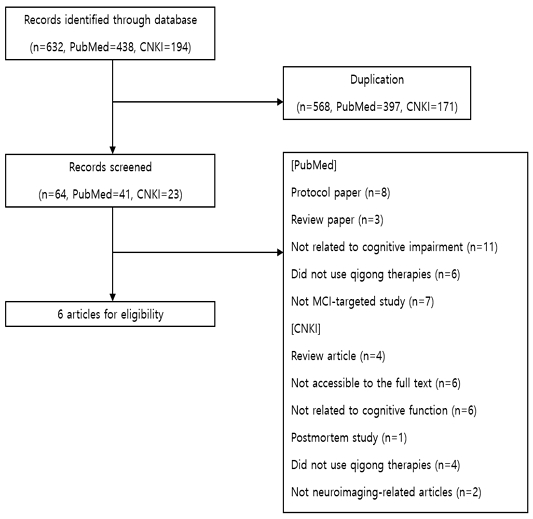

기공요법, 인지장애, 신경영상 기법의 세가지 범주의 검색어 조합을 PubMed와 CNKI 검색을 통해 실행한 결과 총 632편의 논문이 검색되었다. 그 중 중복 논문을 제외하면 Pubmed 41편, CNKI 23편의 논문이 포함되었다. 이후 PubMed에서 검색된 논문들을 확인한 결과, 프로토콜 논문 8편, 리뷰논문 3편, 환자군 대상 연구가 아닌 논문 7편, 인지장애와 관련 없는 논문 11편, 기공을 활용하지 않은 논문이 6편 있었다. 이를 통해 Pubmed 검색을 통해 선정된 논문은 총 6편이었다. CNKI에서 검색된 논문들은 리뷰 논문 4편, 원문을 구할 수 없는 논문 6편, Postmortem 연구 1편, 인지장애와 관련 없는 논문 6편, 기공을 사용하지 않은 논문 4편, 신경영상 기법을 사용하지 않은 논문 2편 등으로 모두 제외되었다. 최종적으로 총 6편의 논문을 분석 대상에 포함시켰다(Fig. 1).

2. 일반적 특성 분석

각 논문의 저자 및 게재년도, 연구대상자 및 피험자군의 종류, 사용한 신경영상 기법, 출판저널 등을 정리하였다(Table 1). 연구대상자는 모두 MCI 환자군으로, 치매나 주관적 인지저하군은 없었다. 사용된 MCI 진단기준으로는 1개 연구에서 NIA-AA 진단기준에 의해 MCI due to AD(Amyloid (+)) 환자만을 대상으로 하였고, 나머지 연구에서는 임상적 관점에서 Peterson 진단기준이 사용되었다16). 게재년도는 2019년에서 2024년 사이였으며, 모두 중국에서 수행된 연구였다. 주요 결과를 산출하는데 사용된 신경영상 기법으로는 fMRI를 단독 활용한 연구가 2편, MRI를 단독 활용한 연구가 1편, MRI와 fMRI를 함께 활용한 연구가 3편이었다. 학술지는 Alzheimer’s & Dementia, Neuroimage: Clinical, Frontiers in Aging Neuroscience, Frontiers in Psychology, Brain plasticity, The American Journal of Geriatric Psychiatry로 다양하였다.

3. 활용한 기공의 종류 및 방법

6편 중 2편은 태극권(Tai chi)을 활용한 연구였고, 나머지는 모두 팔단금(Baduanjin)을 이용한 연구였으며, 그 외 다른 기공요법은 포함되지 않았다. 팔단금을 활용한 4개 연구에서는 모두 중국 국가체육총국(General administration of Sport of China)에서 정립한 팔단금 기공의 형식(Health Qigong Baduanjin standard)을 따랐으며, 이는 총 10개의 자세로 구성되어 있었다17-20). 첫번째는 준비 자세, 이후의 8가지 자세는 팔단금 기공의 주요 단계, 마지막은 마무리 자세였다. 태극권의 경우에는 해당 논문에 연구에서 사용된 태극권의 프로토콜이 제시되어 있었다. 연구에 활용된 기공요법의 기간 및 빈도는 다음과 같았다(Table 2). 팔단금의 경우에는 동일하게 24주간 시행되었고, 1주에 3회 시행하였으며, 1회 시행 시 60분 동안 운동을 수행하였다. 60분은 15분 간의 워밍업, 40분 간의 팔단금 체조, 5분 간의 마무리 운동으로 구성되었다. 태극권 연구는 장기간 수행한 연구와 단기간 수행한 연구가 있었다. 그 중 장기간 수행한 연구16)에서는 시험군이 크게 두개의 세부 그룹으로 나눠지는데(Class A, Class B), Class A의 경우에는 1년 동안 태극권을 수행하고, 남은 1년은 운동을 하지 않은 채 경과 관찰하였으며, Class B의 경우에는 2년 동안 태극권을 지속하였다. 태극권 운동은 1주에 2회, 1회 시행 시 120분 동안 운동을 수행하였다. 단기간 수행한 태극권 연구21)는 태극권 운동을 12주 동안 1주에 5회, 1회 시행 시 60분 동안 시행하였다. 태극권 동작은 총 24개 자세를 활용하였으며, 60분 동안 10분의 준비운동, 40분의 핵심 운동, 10분의 마무리로 구성되어 있었다.

4. 대조군 설정 여부

선정된 연구들은 모두 RCT 연구에 해당하였기 때문에 대조군을 포함하였다. 해당 연구는 1개 연구를 제외하고, 모두 시험군 이외에 2개의 대조군을 포함하였는데, 팔단금 연구의 경우에는 모두 걷기 그룹(Brisk walking)과 건강 교육 그룹(health education, 일상적인 활동 이외 운동을 하지 않고, 건강 교육만 받음)으로 구분되었고, 태극권을 장기간 수행한 연구에서는 시험군인 혼합 훈련군(Tai chi + cognitive training) 외에 인지 훈련군(Cognitive training)과 아무것도 시행하지 않는 대조군이 존재하였다. 인지 훈련군은 4가지 인지훈련(Short-term memory, speed perception, motion trace perception, mental rotation)을 수행하였다. 세부적으로 시험군 또한 Class A와 B로 나누어서, Class A는 1년간의 혼합 훈련 후, 남은 1년 동안에는 경과 관찰하였고, Class B의 경우에는 2년 동안 혼합 훈련을 지속하여 혼합 훈련의 장기적인 효과를 관찰하고자 하였다. 태극권을 12주 동안 시행한 연구21)는 대조군으로서 건강 교육 그룹만을 활용하였다(Table 1, 2).

5. 임상적인 측정 지표

선정된 연구들에서 가장 많이 활용된 임상지표는 6개 중 4개 연구에서 사용된 Montreal Cognitive Assessment(MoCA) 점수였다17,19,20,21). 또한 전반적인 인지기능 검사로 Mini-Mental State Examination(MMSE), Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale(ADAS-Cog)이 사용되었다16). MoCA가 활용된 네 연구를 보면, 기공요법 수련군에서 대조군 또는 걷기군에 비해 MoCA 점수가 모두 유의하게 증가하였다. 걷기군은 대조군에 비해 유의한 차이가 없었다.

그 외에는 인지기능 영역에 따라 기억력(Weschler Memory Scale(WMS), Auditory Verbal Learning test(AVLT), Complex Figure test(CFT)), 주의력(Stroop Color-Word test(SCWT), Shape Trail test(STT), Test of Attention Performance(TAP), Digit Symbol Coding test(DSC)), 언어능력(Boston naming test(BNT)), 시공간 지각능력(Complex Figure test(CFT))을 평가하는 검사들이 활용되었다(Table 3).

Li 연구를 보면, 혼합 훈련군과 인지훈련군이 12개월 후 대조군보다 더 높은 MMSE 점수를 보였고, 그로부터 12개월 후에는 혼합 훈련군 중 태극권 수련을 중단한 군(Class A)의 경우 대조군과의 차이가 통계적으로 유의하지 않은 반면, 태극권 수련을 지속한 군(Class B)의 경우 MMSE 점수가 Class A와 대조군에 비해 증가하였다. 인지 훈련군은 대조군에 비해 높은 MMSE 점수를 보였다. AVLT 점수(5분, 20분 회상)의 경우, 12개월 후 혼합 훈련군이 인지 훈련군과 대조군보다 유의하게 높은 점수를 보였고, CFT, BNT 점수의 경우, 12개월 후 혼합 훈련군이 대조군보다 유의하게 높았다. 24개월째의 결과를 보면, 태극권 수련을 지속한 Class B는 대조군에 비해 AVLT(20분 회상), ADAS-cog 점수가 유의한 차이를 보였으며, 태극권을 중단한 Class A에 비해 AVLT(5분 회상), ADAS-cog 점수가 유의한 차이를 보였다. 인지 훈련군의 경우, AVLT(5분, 20분 회상), ADAS-cog 점수 모두 대조군에 비해 유의한 차이를 보였다16).

Xia 연구를 보면, 이 연구는 신경영상적으로 Dorsal Attention Network(DAN)에 초점을 맞추었기 때문에 임상지표 또한 주의력과 관련된 신경심리 검사를 활용하였다. 그 결과, Stroop test에서 정답 개수가 팔단금을 수행한 그룹이 대조군보다 유의하게 많았다18).

주로 기억력을 측정한 Zheng 연구를 보면, WMS total score, WMS-MQ(Memory Quotient), Comprehensive memory, Mental control 지표에서 팔단금 수행군이 대조군에 비해 유의한 증가 소견을 보였다. 걷기군과의 비교에서는 팔단금 수행군이 WMS subscore(그림 떠올리기, 시각적 기억력)에서 유의한 향상을 보였다19).

Lin 연구에서는 태극권이 MoCA 총점과 그 중 주의력, 추상적 사고, 지연 회상 점수를 향상시켰고, WMS 점수에서 지능, 그림 떠올리기, 연합 학습 항목을 특히 향상시켰음을 보여주었다.

6. 신경영상적 분석 지표

본 연구에서 선정한 논문들을 보면, 크게 기능적 측면에서는 휴지기(resting state) fMRI를, 구조적 측면에서는 MRI를 이용하였음을 확인할 수 있었다. MRI를 이용한 경우 Voxel based Morphometry(VBM) 기법을 이용하여 뇌의 Grey matter volume(GMV)을 측정하고, 기공요법 전후 GMV의 변화를 대조군과 비교하였다. 휴지기 fMRI의 경우에는 영상으로부터 획득한 Blood Oxygen Level Dependent(BOLD) signal을 2차적으로 변환하여 Amplitudes of low-frequency fluctuation(ALFF, 저주파수변동 진폭분석), Independent Component analysis(ICA, 독립성분분석), 관심영역을 seed로 삼아 기능적 연결성(seed-to-voxel functional connectivity) 분석 등을 수행하고, 기공요법 전후의 변화를 대조군과 비교한 경우가 많았다(Table 4).

Li 연구를 보면, 뇌의 자발적 신경세포의 활동성을 반영하는 것으로 알려진 ALFF 값을 뇌의 전체 영역에서 계산하여 대조군과 시험군(혼합 훈련군, 인지훈련군)의 group*time의 6개월 상호작용(Interaction) 값을 구하였을 때, 시험군에서 대조군에 비해 양쪽 측두엽, 섬엽 피질(Insular cortex), 안쪽 측두엽, 후대상피질(Posterior cingulate cortex) 등에서 유의하게 증가된 ALFF 값을 보였다16). 다만, 태극권을 병행한 혼합 훈련군과 인지 훈련군 사이에는 유의한 차이가 없었다.

Tao의 연구에서는, 앞서 설명한 ALFF 값을 팔단금, 걷기, 일반 대조군에서 중재 전후에 계산하였을 때, 팔단금 시행군이 걷기군에 비해서 우측 해마 영역(Hippocampus)의 ALFF 값이 감소하고, 왼쪽 내측 전두엽 피질(Left medial prefrontal cortex, mPFC) 영역의 값은 증가한 소견을 보였다. 그리고 우측 해마(Hippocampus)의 ALFF값의 변화는 MoCA score의 변화와 유의한 음의 상관관계(Negative correlation)를 보였다. 또한, 팔단금 시행군이 대조군에 비해 양쪽 전대상피질(Bilateral anterior cingulate cortex, ACC) 영역의 ALFF 값이 증가한 소견을 보였으며, 양쪽 ACC의 ALFF 값의 변화와 MOCA score의 변화는 유의한 양의 상관관계(Positive correlation)를 보였다. 이에 더해서, 우측 해마와 양쪽 ACC를 관심 영역으로 두고 해당 영역의 GMV를 그룹별로 전후 비교하였더니, 팔단금 시행군이 걷기군에 비해 우측 해마영역의 GMV가 중재 후에 증가한 것으로 나타났고, 팔단금 시행군이 일반 대조군에 비해 양쪽 ACC의 GMV가 중재 후에 증가한 것으로 나타났다. 추가적으로, 우측 해마와 양쪽 ACC를 관심 영역으로 하여 다른 영역과의 기능적 연결성(Functional connectivity)을 계산하고, 그룹 비교하였을 때, 우측 해마와 우측 모이랑(Angular gyrus) 사이의 연결성이 팔단금 시행군에서 일반 대조군보다 증가되어 있었다17).

Xia의 연구는 ICA 방법을 사용하여 Dorsal Attention Network(DAN)를 모든 subject 별로 구성하고, 그룹별 중재 전후 차이를 비교하였다18). 그 결과, 우측 아래 두정엽 부위(Inferior parietal area), 쐐기앞소엽(Precuneus), 방추이랑(Fusiform gyrus)에서 팔단금 시행군과 걷기군의 유의한 차이가 났으며, 우측 롤란딕 덮개(Rolandic operculum), 중간 측두엽(Middle temporal gyrus) 영역에서 팔단금 시행군과 일반 대조군의 뇌네트워크 값이 유의한 차이가 있었다.

Zheng의 연구는 세 군에서 중재 전후의 GMV의 변화를 비교하였는데, 팔단금 시행군에서 일반 대조군에 비해 전두엽, 두정엽, 측두엽의 많은 영역의 volume이 증가하였고, 걷기 군에 대비하여도, 우측 전두엽, 중심앞영역(Precentral gyrus), 후두엽의 volume이 증가한 소견을 보였다.

Liu의 연구는 brainstem의 신경핵 중 Locus Coeruleus(LC)와 Ventral Tegmental area(VTA)를 관심영역으로 기능적 연결성을 계산하였는데, 팔단금 시행군에서 대조군 대비 우측 LC와 우측 Insula, 좌측 VTA와 우측 편도체(Amygdala)와의 연결성이 증가한 양상을 보였고, 걷기군 대비 우측 ACC와의 연결성이 증가한 양상을 보였다.20) 그리고 우측 LC-우측 insula, 우측 LC-우측 ACC의 연결성의 증가는 6개월 중재 후 MoCA score의 변화와 유의한 양의 상관관계를 보였다.

마지막으로, Lin의 연구는 태극권 중재 전후, 해마 영역의 GMV 변화를 측정하고, 해마 영역을 관심 영역으로 기능적 연결성을 계산하였다. 또한 매개 효과분석(Mediation analysis)을 통해 군에 따른 인지기능의 변화를 잘 설명할 수 있는 기능적 연결성의 변화를 탐색한 결과, 좌우의 해마 부위와 좌우의 쐐기소엽(Cuneus) 사이의 연결성 변화가 인지기능의 변화를 매개하는 것을 수식적으로 확인하였다. 또한 이 연구에서는 proteomics분석을 추가하여 LRP1(Low density lipoprotein receptor-related protein 1)이라는 단백질의 변화가 지연 회상점수의 변화와 관련이 있고, 이러한 단백질의 변화는 좌측 해마-우측 Cuneus 간의 연결성 변화와 양의 상관관계를 보임을 밝혔다.

고 찰

알츠하이머병은 치매의 대표적인 원인 질환으로 아밀로이드 베타(Amyloid Beta)와 타우 단백질(Tau protein)이 비정상적으로 침착되어, 신경세포의 손상(Neuronal loss)를 거쳐 대뇌피질의 위축(Cortical atrophy)을 유발하고, 결과적으로 인지기능이 저하된다는 것이 대표적인 아밀로이드 증폭 가설이다22,23). 최근 치매 관련 연구 분야에서는 다양한 Biomarker를 이용하여 치매를 증후군이 아닌 생물학적으로 정의하려고 하며, 아밀로이드(A)–타우(T)-신경퇴행(N)의 세가지 요소가 핵심 바이오마커를 구성하고 있다7). 최근에는 Lecanemab이라고 불리는 항아밀로이드 항체가 치매 치료약으로서 FDA 승인을 받고, 국내에도 도입 예정이지만, 초기 환자군에만 적용 가능하며, ARIA(Amyloid related imaging abnormalities) 등 치명적인 부작용의 위험성이 있는 상황이다8,24).

아직까지 치매를 비롯한 인지기능 장애를 완치할 수 있는 약물이 개발되지 않았기 때문에, 비약물적인 요법에 대한 미충족 수요가 있으며, 이에 한의학적 방법론을 비롯한 기공 요법 또한 관심을 받고 있다. 태극권(Tai chi), 팔단금(Baduanjin)을 비롯한 기공요법은 한의학 분야에서 주로 養生學과 관련하여 발전하였으며, 현대과학적으로는 Mid-body exercise의 하나로서 파킨슨병을 비롯한 운동기능 장애뿐만 아니라 각종 만성질환, 우울증, 치매 등의 신경정신과적 질환에도 그 활용성과 효과가 활발하게 연구되고 있다25-27).

현대 과학기술의 발전으로 뇌의 구조와 기능을 in vivo 상태에서 영상화할 수 있는 기술이 개발되었고, 그 중에서 fMRI는 뇌의 기능적인 측면을 영상화하고 여러가지 인지 관련 실험을 할 수 있다는 점에서 활용도가 높다. 그 원리는 뇌의 혈중 산소의존성(BOLD) 신호가 간접적으로 Neuronal activity를 반영하기 때문에 이를 활용하여 활성화 또는 비활성화 영역을 시각화할 수 있다는 것이다28).

휴지기 fMRI에서 활용한 방법론은 ALFF, ICA, seed to voxel FC 분석이었는데, 각각의 방법은 모두 개별적인 특징을 가진다. ALFF의 경우에는 BOLD 신호에 퓨리에 변환을 시행하여 주파수 별로 파워 스펙트럼을 계산한 후, 저주파수 대역의 파워값을 더하여 그 파동 크기를 계산한 지표값으로, voxel 수준에서 뇌의 전체 영역의 값을 구할 수 있고, 자발적인 뇌의 활성화 상태를 비교적 잘 반영한다고 알려져 있다29,30). 그렇기 때문에 본 연구의 대상 논문들에서도 장기적인 태극권/팔단금 중재 전후의 뇌의 활성화상태를 다른 군과 비교하기 위해 해당 기법을 활용하였다. ICA의 경우에는 가지고 있는 데이터에 기반하여 뇌에 존재하는 휴지기 뇌네트워크(resting state brain network)를 추출하고 분석할 수 있게 해주기 때문에 자주 활용되는데, 본 연구에서는 여러 네트워크 중 주의력과 관련된 DAN을 추출하기 위해 활용된 것을 확인할 수 있었다18). Seed to voxel FC 분석은 연구자가 사전에 가지고 있는 가설에 기반하여 관심 영역을 설정하고, 해당 영역(Seed)과 다른 영역 간의 상관관계 정도(Pearson’s correlation coefficient)를 기능적 연결성(FC)으로 상정하여 그 연결성 정도를 분석하는 방법이다31). 해당 논문들에서는 1차 분석에서(ALFF 또는 GMV 분석) 구조적, 기능적인 변화를 보인 영역(ex) ACC, Hippocampus) 또는 사전에 가설에 의해 설정된 영역(노르에피네프린 시스템과 연관된 LC, 도파민 시스템과 연관된 VTA, 치매병리와 관련된 Hippocampus)을 seed로 상정하여 분석을 진행하였다17,20,21). 이외 구조영상의 경우 MRI가 활용되었는데, 주로 신경세포체(Cell body of neuron)를 구성하는 grey matter의 volume을 측정하여 뇌의 전체 영역에서 신경퇴행(Neurodegeneration)의 정도를 측정하고, 기공요법군과 다른 대조군의 중재 전후의 차이를 탐색하기 위한 용도로 활용되었다17,19).

선정된 연구에서 활용된 기공요법은 크게 태극권(Tai chi)과 팔단금(Baduanjin) 두가지였다. Li(2023) 논문에서 사용된 태극권을 보면, 태극권은 총 5개의 동작으로 구성되었는데, 각각의 동작의 이름은 起式(시작 자세), 上三步(3보를 지그재그로 걷기), 野馬分鬃(야생마가 갈기를 날리며 달리듯이 전환, 축경, 발경을 통해 동작을 이어나감), 金刚倒锥(땅을 절구짓하듯 내려찍는 동작), 收式(마무리 자세)의 순서로 진행되었다16). 흔히 태극권은 몇 가지 종류가 있고, 논문들에서 많이 언급되는 스타일은 양씨 또는 진씨 태극권인데, 해당 연구에서 활용된 태극권이 어떤 스타일인지는 따로 논문에 언급된 바 없었다. 4편의 논문에서 사용된 팔단금은 모두 중국의 국가 체육총국에서 발간된 팔단금 기공의 형식을 따랐는데, 이 운동은 시작 동작과 마무리 동작을 포함하여 총 10개의 동작으로 구성되었다.

해당 논문들의 연구설계를 보면, 대부분 중재를 시행하지 않거나, 최소한도로 건강관련 교육만 시행한 대조군이 있었으며, 기공요법에 대한 활성 대조군으로서 걷기(brisk walking) 운동군을 두어 기공요법의 진정한 효과를 평가하고자 하였다. 중재를 수행한 기간은 팔단금 연구의 경우 모두 24주 동안 진행하였고, 중재 전후의 임상결과와 신경영상 지표를 비교하였다. 태극권 연구는 12주 동안 진행한 연구와 1년 이상 장기간 진행한 연구가 있었는데, Lin(2024)의 연구는 12주라는 짧은 기간 동안 중재를 진행하였지만, 강도를 높여서 1주에 5회 집중적으로 시행한 특성을 보였다. 반면, Li(2023)의 연구는 특징적으로 2년 동안 추적 관찰하였고, 단순히 중재군/비중재군 이외에 1년간의 중재 후 태극권을 중단한 군과 1년 더 지속한 군으로 세분화하여, 태극권의 long-term effect를 평가한 측면에서 우수하다고 생각되었으나, 임상결과에 좀 더 초점을 맞춘 연구로서 신경영상 기법은 6개월 전후 비교 데이터로만 활용되었다.

임상지표의 경우 MoCA score가 많이 활용되었는데, 아무래도 MoCA 점수가 MCI 환자를 분류하는데 그 특이도가 높은 검사이며, 대상 논문들이 모두 MCI 환자였기 때문으로 생각된다32). 기공요법의 임상결과를 보면, 기공요법을 수행한 군이 일반 대조군이나 걷기군보다 임상지표의 호전이 더 뚜렷하였다. 태극권의 경우 6개월 시행 후 대조군이나 인지훈련군보다 MMSE나 기억력을 더 많이 호전시켰고, 이러한 효과는 중재를 중단한 후에는 사라졌으며, 태극권을 장기적으로 2년 시행 후, 인지기능과 관련된 여러 임상지표들이 대조군보다 향상됨을 확인하였다. 3개월 동안 수행한 연구에서도, MoCA 총 점수와 세부 항목에서 주의력, 기억력, 연합 학습 능력 등이 향상되었다. 팔단금의 경우에도, 대조군이나 걷기군에 비해 MoCA 점수 및 기타 임상지표의 호전이 더욱 양호하였으나, 태극권 연구에 비해 장기적인 효과나 중재를 중단한 경우의 효과를 확인한 연구는 없었다17-20).

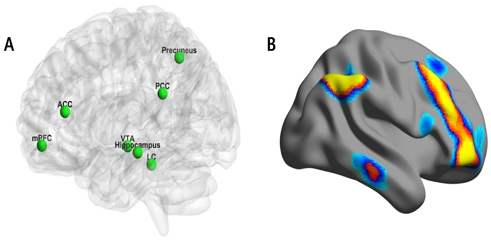

신경영상 분석 결과를 보면, 치매의 병태생리와 관련된 대표적인 영역인 Hippocampus를 포함하는 내측 측두엽 영역(Medial temporal area), Precuneus, PCC 등 Default mode network(DMN) 연관 영역, 인지기능과 관련된 Medial Frontal 영역(ACC, mPFC), 주의력과 관련된 Parietotemporal 영역, 신경전달물질과 관련된 system 측면에서 brainstem영역(LC, VTA)이 기공요법의 효과와 관련된 영역으로 연구되고 있었다. 이 중에서 Hippocampus, ACC, LC 등을 중심으로 한 기능적 연결성의 경우에는 단순히 중재에 따른 군 간의 차이만 보이는 것이 아니라 임상지표의 호전(MoCA 점수의 변화)과도 유의한 상관관계를 보여 기공요법의 신경적 작용기전으로서의 가능성을 보여주었다(Fig. 2).

Target Regions of Interest(ROIs) used in the studies included in this review. A: ROIs associated with the effectiveness of qigong therapy in cognitive impairments B: Dorsal Attention Network(DAN)

중재에 따른 임상지표의 변화와 중재에 따른 Hippocampus, ACC, LC의 연결성의 변화가 서로 유의한 상관관계를 가지기 때문에 인지장애에서 기공요법의 신경적 기질로서 잠재성을 가진다고 생각된다. 마지막으로 신경영상 기법과 임상지표 및 proteomics를 결합한 연구에서는21), 임상지표의 변화(지연회상 점수의 변화)와 유의한 상관관계를 보이는, LRP1이라는 엑소좀(exosome) 단백질의 중재 전후 변화(up-regulated LRP)와 좌측 해마-우측 쐐기소엽 사이의 기능적 연결성의 변화 사이에 유의한 양의 상관관계를 규명하였다. LRP1은 아밀로이드와 타우단백질의 전파(propagation)를 매개하는 cell signaling에 관여하는 단백질로 알려져 있다33). 이를 통해 태극권 운동이 지연회상 점수를 개선시키는 간접적인 효과가 해마의 기능을 매개하는데 관여하는 LRP1의 상향 조절 때문일 수 있음을 제시하였다. 이는 보완대체의학 분야에서 신경영상 기법과 단백질체학 등의 최신 기법을 융합적으로 활용한 사례라고 볼 수 있다.

한의학에서 치료적 운동은 도인(導引)과 기공(氣功)으로 불려왔으며, 이들은 질병의 치료 및 養生과 연관된 건강법으로 활용되어 왔다. 도인은 몸을 움직이고 관절을 최대한 움직이며 몸을 풀면서 기를 이끌어낸다는 어감이 있으며, 기공은 축기(縮氣)를 중심으로 감각적이고 정적인 이미지의 어감을 가진다. 즉, 도인은 행기(行氣)에 더 중점을 두어 몸을 두드리거나 굽히고 펴면서 기운을 소통시키고, 기공은 기혈의 운행은 조금 더 보조적이며, 일정한 자세를 통한 기의 축적이 조금 더 중심적인 속성을 보인다. 이를 통해 보면, 팔단금은 도인과 연관된 특징이 좀 더 강하고, 태극권은 기공과 관련된 특징이 좀 더 강한 것으로 볼 수도 있다34). 다만, 한의학적 치료법에서 이들이 뚜렷하게 구분되어 있지는 않으며, 문헌에 따라 구분이 잘 안되거나, 도인이 넓은 의미의 기공의 하위 범주에 속하기도 한다. 일부 연구에서는 ‘氣功’이라는 중재를 도인법과 무술 운동을 제외하고 정의하기도 하지만35), 또 다른 연구에서는 태극권이 氣功功法의 일부로 제시되어 있으며36), 양생학 교과서 등을 보면 醫學氣功의 분류로 導引派를 제시하여 기공의 하위분류로 도인이 위치하기도 한다37). 또 다른 분류로 기공은 형식적으로 정공(靜功)과 동공(動功)으로 구분이 되기도 하는데38), 정공은 자세에 중점을, 동공은 동작에 중점을 주게 되고, 이런 관점에서 태극권, 팔단금 등은 動功에, 호흡, 명상 등은 靜功에 해당되는 것으로도 볼 수 있다.

한의학적으로 인지장애에 기공이 활용되는 한의학적 병태생리를 고찰하면, 치매는 신지(神志)의 병변에 속하여 그 위치가 뇌(腦)에 있으나, 심(心), 간(肝), 비(脾), 신(腎), 담(膽)의 장부와 관련되고, 한의학적 병인(病因)으로는 신체허약, 정기부족(精氣不足), 기혈양허(氣血兩虛), 신음허(腎陰虛), 비위허약으로 인한 담음(痰飮), 어혈(瘀血) 등이 있다. 문헌 연구에 의하면, 태극권은 精氣神의 유지를 도우며 心火를 腎水로 下降시켜 陰精을 保養하고, 火가 脾土를 生하게 한다는 논지가 있다39). 팔단금은 장부의 경락을 자극하여 각 경락과 그에 연결된 오장육부 및 신체의 작용을 원활하게 하며, 오금희는 陶弘景의 <養性延命錄>에 의하면 ‘强身却病 延年益壽’ 작용을 한다고 하여, 이를 통해 기공요법이 퇴행성 치매질환에서 활용될 수 있는 한의학적 근거를 확인할 수 있다40).

본 논문의 유의점으로 본 연구에서는 인지장애 환자를 대상으로 논문을 선별하였으므로, 인지기능이 정상인 피험자를 대상으로 한 연구는 포함하지 않았다. 아마 건강 노인군을 대상으로 진행한 기공요법 연구가 더 있을 것으로 생각되나, 정상군과 환자군은 신경영상의 패턴이 다르게 나타날 것이며, 본 논문은 그중에서 인지장애 환자에 좀 더 주안점을 두었다. 연구 대상자 모두 MCI였는데, 치매 환자의 경우 해당 연구의 장기적인 프로토콜을 온전히 따르기 어렵기 때문에 MCI 연구가 많을 것으로 생각되나, 추후 초기 치매 환자를 대상으로 하는 연구에의 적용 가능성도 검토할 필요가 있다고 사료된다. 또한 아무래도 기공이라는 한정적인 주제로 인해, 대상 논문들이 모두 중국에서만 수행된 연구였기 때문에 결과가 다양하지 못하고, 편향될 수 있다는 점도 유의할 점으로 생각된다. 그리고 심신의학(Mind body medicine)의 입장에서 명상이나 호흡, 이완기법, 요가 등은 포함되지 않았다. 태극권이나 팔단금 등의 기공요법에는 모두 호흡이나 이완과 연관된 요소가 포함되어 있지만, 이들과는 다른 독창적인 부분이 분명히 있으며, 본 논문에서는 넓은 의미의 심신의학을 모두 포괄하기 보다는 한의학적으로 動功에 해당하는 기공요법에 좀 더 초점을 맞추었다.

마지막으로 향후 좀 더 체계적인 연구를 위한 개선점을 생각해보면, 첫번째로, 연구 대상의 선정과 관련하여 최근에는 biomarker에 입각하여 연구대상자를 선정하는 추세인데, 기공요법 관련 연구를 보면 임상증상에 기반한 기준을 통해서 피험자를 선정하여 실제로 연구대상자가 많은 이질성을 보일 것으로 생각된다. 같은 MCI나 치매라 하더라도, 아밀로이드 양성이 아닌 경우도 포함되어 있으므로, 알츠하이머 스펙트럼이 아닌 혈관성 치매, 루이소체 치매 등 이질적인 집단이 같은 집단에 포함될 수 있다. 그러므로 향후에는 바이오마커에 기반하여 좀 더 동질적인 연구 대상자를 모집할 필요가 있다고 생각된다. 이런 경우 PET 등 신경영상 기법을 선별적으로 활용하면 도움이 될 수 있다. 두번째로, 좀 더 대규모의 RCT를 통해 sample size를 늘리고, 결과지표로서 인지기능 점수 뿐만 아니라, 치매의 이환율(Conversion rate), CDR-SB(Clinical dementia rating-sum of box) 등 다양한 질환 관련 지표를 활용할 필요가 있다고 사료된다. MMSE, MoCA 등의 전반적인 인지기능 점수는 학습효과의 영향이 있기 때문에, 단기간에 자주 측정하기보다는 장기적인 추적관찰 용도로 활용하고, 치매의 심각도를 예민하게 반영하는 지표를 활용하는 것이 더 적합할 것이기 때문이다. 이러한 지표의 활용과 인지장애의 긴 유병기간을 고려하면, 현재 대부분의 연구에서 수행하는 기간인 6개월보다 실질적으로 더 오랜 기간 중재를 수행해야 중재요법의 진정한 효과를 규명할 수 있을 것이다.

마지막으로, 신경영상 기법은 뇌의 대사적, 화학적, 그리고 혈류역학적 기전을 활용하여 뇌의 반응이나 현재 뇌의 상태를 탐색할 수 있게 해주는 유용한 방법이지만, 현재 논문의 신경영상 기법은 모두 거시적 수준에서 이루어진 것이므로, 질병이나 중재요법의 직접적인 인과관계(Causality)나 미시적 수준에서의 기전을 탐색하는 데는 한계가 있다. 그렇기 때문에 본 연구에서 기공요법의 신경적 기질로 제시한 해마, 전두엽, 두정엽 영역, 주의력 관련 네트워크, 뇌간부위의 활성화 및 연결성 변화도 이것이 보상적으로 나타난 변화인지, 1차적인 질병 치유 과정에서 나타난 변화인지 명확하게 알기 어렵다. 그러므로 동물모델을 이용한 circuit level의 실험연구, 단백질체학 등 각종 Omics 연구 등이 결합하여 이런 부분을 보완한다면 학문적으로 더 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 사료된다. 최근에는 fMRI뿐만 아니라, 비교적 간소한 fNIRS, EEG 등 뇌의 기능을 탐색할 수 있는 다양한 신경영상 장비를 활용할 수 있기 때문에 한의계에서도 이를 적극적으로 활용할 수 있으면 좋겠다는 생각이다. 이런 기법들을 활용하여 인지장애에서 기공요법을 비롯한 한의학적 방법론의 유효성과 작용기전을 탐색하고, 그 결과를 해석하는데 큰 도움을 얻을 수 있을 것이다.

결 론

본 연구는 신경영상 기법을 활용한 인지장애에 대한 기공요법의 임상연구 동향을 알아보기 위해 데이터베이스 검색을 통해 수집한 6개의 논문을 분석하였다. 그 결과 기능적으로 fMRI, 구조적으로 MRI를 이용하였고, 모두 MCI 환자를 대상으로 하였으며, 활용한 기공요법은 태극권 2편, 팔단금 4편이었다. 연구설계상 대조군으로는 중재를 시행하지 않는 일반 대조군 이외에 걷기운동을 수행한 활성 대조군을 포함하는 경우가 많았다. 기공요법은 일반 대조군 또는 걷기운동군에 비해 MoCA점수를 포함한 인지기능을 좀 더 광범위하게 호전시킬 수 있음을 확인할 수 있었다. 또한 기공요법은 해마부위를 비롯한 내측 측두엽, 전대상 피질 등의 전두엽, 주의력 관련 뇌네트워크, 노르에피네프린 및 도파민 등 신경전달물질 연관 신경핵을 포함하는 뇌간부위 중심의 기능적인 뇌의 활성화와 연결성을 조절하였다. 다만, 인과성을 규명하기 위해서는 circuit level의 동물 실험 연구나 Omic 등의 다른 연구가 함께 수행되어야 할 것이다. 향후 좀 더 많은 피험자와 대규모 RCT, 동질적인 연구 대상자 및 다양한 신경영상 기법을 활용하여 인지장애에 대한 한의학적 방법론의 효과 및 작용기전을 규명하게 되기를 기대한다.

Acknowledgments

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구입니다(No. NRF-2022R1F1A1061004). 또한 이 논문은 2022년도 상지대학교 교내 연구비 지원에 의해 수행된 연구입니다.

References

-

Liew TM. Trajectories of subjective cognitive decline, and the risk of mild cognitive impairment and dementia. Alzheimers Res Ther. 2020;27;12(1):135.

[https://doi.org/10.1186/s13195-020-00699-y]

-

Jak AJ, Bondi MW, Delano-Wood L, Wierenga C, Corey-Bloom J, Salmon DP, et al. Quantification of five neuropsychological approaches to defining mild cognitive impairment. Am J Geriatr Psychiatry. 2009;17(5):368-75.

[https://doi.org/10.1097/JGP.0b013e31819431d5]

-

Smid J, Studart-Neto A, César-Freitas KG, Dourado MCN, Kochhann R, Barbosa BJAP, et al. Subjective cognitive decline, mild cognitive impairment, and dementia - syndromic approach: recommendations of the Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology. Dement Neuropsychol. 2022;16(3 Suppl 1):1-24.

[https://doi.org/10.1590/1980-5764-dn-2022-s101en]

-

Roberts R, Knopman DS. Classification and epidemiology of MCI. Clin Geriatr Med. 2013;29(4):753-72.

[https://doi.org/10.1016/j.cger.2013.07.003]

-

Xue C, Kowshik SS, Lteif D, Puducheri S, Jasodanand VH, Zhou OT, et al. AI-based differential diagnosis of dementia etiologies on multimodal data. Nat Med. 2024;30(10):2977-89.

[https://doi.org/10.1038/s41591-024-03118-z]

-

Wimo A, Seeher K, Cataldi R, Cyhlarova E, Dielemann JL, Frisell O, et al. The worldwide costs of dementia in 2019. Alzheimers Dement. 2023;19(7):2865-73.

[https://doi.org/10.1002/alz.12901]

-

Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, Carrillo MC, Dunn B, Haeberlein SB, et al.. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2018;14(4):535-62.

[https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.02.018]

-

van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, et al. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med. 2023;388(1):9-21.

[https://doi.org/10.1056/NEJMoa2212948]

-

Wang LY, Pei J, Zhan YJ, Cai YW. Overview of Meta-Analyses of Five Non-pharmacological Interventions for Alzheimer's Disease. Front Aging Neurosci. 2020;12:594432.

[https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.594432]

-

Li X, Ji M, Zhang H, Liu Z, Chai Y, Cheng Q, et al. Non-drug Therapies for Alzheimer's Disease: A Review. Neurol Ther. 2023;12(1):39-72.

[https://doi.org/10.1007/s40120-022-00416-x]

-

Li F, Harmer P, Fitzgerald K, Eckstrom E, Stock R, Galver J, et al.. Tai chi and postural stability in patients with Parkinson's disease. N Engl J Med. 2012;366(6):511-19.

[https://doi.org/10.1056/NEJMoa1107911]

-

Tao J, Liu J, Liu W, Huang J, Xue X, Chen X, et al. Tai Chi Chuan and Baduanjin Increase Grey Matter Volume in Older Adults: A Brain Imaging Study. J Alzheimers Dis. 2017;60(2):389-400.

[https://doi.org/10.3233/JAD-170477]

-

Dong X, Shi Z, Ding M, Yi X. The Effects of Qigong for Hypertension: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2021;2021:5622631.

[https://doi.org/10.1155/2021/5622631]

-

Meng D, Chunyan W, Xiaosheng D, Xiangren Y. The Effects of Qigong on Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2018;2018:8182938.

[https://doi.org/10.1155/2018/8182938]

-

Tsang HW, Tsang WW, Jones AY, Fung KM, Chan AH, Chan EP, et al. Psycho-physical and neurophysiological effects of qigong on depressed elders with chronic illness. Aging Ment Health. 2013;17(3):336-48.

[https://doi.org/10.1080/13607863.2012.732035]

-

Li B, Tang H, He G, Jin Z, He Y, Huang P, et al. Tai Chi enhances cognitive training effects on delaying cognitive decline in mild cognitive impairment. Alzheimers Dement. 2023;19(1):136-49.

[https://doi.org/10.1002/alz.12658]

-

Tao J, Liu J, Chen X, Xia R, Li M, Huang M, et al. Mind-body exercise improves cognitive function and modulates the function and structure of the hippocampus and anterior cingulate cortex in patients with mild cognitive impairment. Neuroimage Clin. 2019;23:101834.

[https://doi.org/10.1016/j.nicl.2019.101834]

-

Xia R, Qiu P, Lin H, Ye B, Wan M, Li M, et al.. The Effect of Traditional Chinese Mind-Body Exercise (Baduanjin) and Brisk Walking on the Dorsal Attention Network in Older Adults With Mild Cognitive Impairment. Front Psychol. 2019;10:2075.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02075]

-

Zheng G, Ye B, Xia R, Qiu P, Li M, Zheng Y, et al. Traditional Chinese Mind-Body Exercise Baduanjin Modulate Gray Matter and Cognitive Function in Older Adults with Mild Cognitive Impairment: A Brain Imaging Study. Brain Plast. 2021;7(2):131-42.

[https://doi.org/10.3233/BPL-210121]

-

Liu J, Tao J, Xia R, Li M, Huang M, Li S, et al. Mind-Body Exercise Modulates Locus Coeruleus and Ventral Tegmental Area Functional Connectivity in Individuals With Mild Cognitive Impairment. Front Aging Neurosci. 2021;13:646807.

[https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.646807]

-

Lin M, Liu W, Ma C, Gao J, Huang L, Zhu J, et al. Tai Chi-Induced Exosomal LRP1 is Associated With Memory Function and Hippocampus Plasticity in aMCI Patients. Am J Geriatr Psychiatry. 2024;32(10):1215-30.

[https://doi.org/10.1016/j.jagp.2024.04.012]

-

Serrano-Pozo A, Frosch MP, Masliah E, Hyman BT. Neuropathological alterations in Alzheimer disease. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011;1(1):a006189.

[https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006189]

-

Jack CR Jr, Knopman DS, Jagust WJ, Shaw LM, Aisen PS, Weiner MW, et al. Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer's pathological cascade. Lancet Neurol. 2010;9(1):119-28.

[https://doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70299-6]

-

Agarwal A, Gupta V, Brahmbhatt P, Desai A, Vibhute P, Joseph-Mathurin N, et al. Amyloid-related Imaging Abnormalities in Alzheimer Disease Treated with Anti-Amyloid-β Therapy. Radiographics. 2023;43(9):e230009.

[https://doi.org/10.1148/rg.230009]

-

Oh B, Choi SM, Inamori A, Rosenthal D, Yeung A. Effects of qigong on depression: a systemic review. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:134737.

[https://doi.org/10.1155/2013/134737]

-

Wan Z, Liu X, Yang H, Li F, Yu L, Li L, et al. Effects of Health Qigong Exercises on Physical Function on Patients with Parkinson's Disease. J Multidiscip Healthc. 2021;14:941-50.

[https://doi.org/10.2147/JMDH.S303945]

-

Wang X, Wu J, Ye M, Wang L, Zheng G. Effect of Baduanjin exercise on the cognitive function of middle-aged and older adults: A systematic review and meta-analysis. Complement Ther Med. 2021;59:102727.

[https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102727]

-

Logothetis NK. The underpinnings of the BOLD functional magnetic resonance imaging signal. J Neurosci. 2003;23(10):3963-71.

[https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-10-03963.2003]

-

Yang B, Wang X, Mo J, Li Z, Hu W, Zhang C, et al. The altered spontaneous neural activity in patients with Parkinson's disease and its predictive value for the motor improvement of deep brain stimulation. Neuroimage Clin. 2023;38:103430.

[https://doi.org/10.1016/j.nicl.2023.103430]

-

Yang F, Jia W, Kukun H, Ding S, Zhang H, Wang Y. A Study of Spontaneous Brain Activity on Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging in Adults with MRI-Negative Temporal Lobe Epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2022;18:1107-16.

[https://doi.org/10.2147/NDT.S366189]

-

Li MT, Sun JW, Zhan LL, Antwi CO, Lv YT, Jia XZ, et al. The effect of seed location on functional connectivity: evidence from an image-based meta-analysis. Front Neurosci. 2023;17:1120741.

[https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1120741]

-

Ratcliffe LN, McDonald T, Robinson B, Sass JR, Loring DW, Hewitt KC. Classification statistics of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Are we interpreting the MoCA correctly? Clin Neuropsychol. 2023;37(3):562-76.

[https://doi.org/10.1080/13854046.2022.2086487]

-

Rauch JN, Luna G, Guzman E, Audouard M, Challis C, Sibih YE, et al. LRP1 is a master regulator of tau uptake and spread. Nature. 2020;580(7803):381-85.

[https://doi.org/10.1038/s41586-020-2156-5]

- Hwnag EY, Kwon YK, Heo KH, Cho HW, Lee HY, Sung WY. Comparative review of qigong and daoyin as a therapeutic exercise of traditional korean medicine. Journal of Physiology & Pathology in Korean Medicine. 2013;27(5):594-601.

-

An JG, Lee SH, Kim HT, Park SY, Heo I, Jeong MJ, et al. Qigong Exercise Therapy for Hypertension: A Systematic Review [Internet]. Korean Society of Chuna Manual Medicine Spine and Nerves. 2020;15(2):9-18.

[https://doi.org/10.30581/jcmm.2020.15.2.9]

- Sung SH, Park JH, Choi SH, Han CH, Lee SN. Analysis of Current Status of Qigong Training Organizations focusing on Javaldonggong. Journal of Haehwa Medicine. 2014;22(2):47-56

- Preventive Korean medicine textbook compilation committee. Korean Preventive Medicine. 3rd Edition, Seoul:Gyechuk; 2012.39-59.

- Kim TY, Kim JH, Jung SY, Kim JW. A Review Study on Qigong Interventions for Performance Enhancement in Korean Journal Articles: A Preliminary Study for Developing Qigong Therapy for Elite Athletes. Journal of Oriental Neuropsychiatry. 2019;30(1):13-21.

- Kim YS, An CK. A study on effects of Tai chi training from the viewpoint of oriental medicine. Journal of Sports Korean Medicine & Clinical Pharmacoacupuncture 2004;5(1):88-92.

- Lee YT, Kim KC. The study on the principle and training of ‘PAL DAN GUM’. Journal of Dong - Eui Oriental Medicine. 1997;9(1):65-82.