직장 탈출증에 대한 보중익기탕과 수술 치료 병용요법의 임상 연구 고찰 : 무작위 대조군 연구를 중심으로

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

Rectal prolapse is a condition where the rectal wall protrudes outside the anus. While it is a rare condition, it can cause discomfort for patients due to the protrusion of the rectal structure, discharge of mucus and blood, fecal incontinence, constipation, and other inconveniences. In this review, we analyzed a randomized controlled trial (RCT) study that used the herbal medicine Bojungikgi-tang(Buzhongyiqi-tang) as a complementary therapy to improve the weaknesses and side effects of the standard treatment, surgical therapy, for rectal prolapse. The analysis included 12 RCT studies, and in all studies, the prescription involved the use of Astragali Radix at the highest dosage. Among the 11 studies that evaluated efficacy, 7 studies showed a significant effect compared to the control group. In all 3 studies that evaluating recurrence rates and all 5 studies investigating complications after surgery, the experimental group showed significant effects. Based on these findings, this study could be considered as a foundational evidence for the application of bojungikgi-tang(Buzhongyiqi-tang) in clinical practice in Korean medicine for patients with rectal prolapse. It could also serve as foundational data for future research.

Keywords:

Rectal Propalse, Herbal medicine, Bojungikgi-tang, Buzhong Yiqi Decoction, Randomized Controlled Trial서 론

직장 탈출증(Rectal prolapse)은 직장벽 전층이 항문 밖으로 돌출되는 질환으로, 한의학적으로는 탈항(脫肛)에 해당한다1). 직장 탈출증은 전체 인구의 약 0.5%에서 발생하는 드문 질환이지만, 여성과 노인에게 높은 빈도로 발생하여 50세 이상 여성은 남성보다 6배 더 높은 유병률을 가진다2). 남성에서의 유병률은 비교적 낮지만, 일반적으로 40세 미만에서 발생하는 특징이 있다2).

직장 탈출증의 증상은 조직의 탈출로 인한 불편감, 점액 및 혈액의 배출, 변실금, 변비 등이 있으며3), 일부 환자에게는 요실금이나 질 또는 자궁 탈출증 등의 장기 탈출증이 동반되거나4), 외음부의 신경병증이 동반되기도 한다5). 진단 시 내치의 치핵이 돌출한 것과 외치의 항문 이물감이 직장 탈출증의 증상과 유사하기 때문에 감별에 유의해야 한다1).

직장 탈출증의 치료법에는 보존적으로는 탈출한 직장을 다시 되돌려놓는 정복술, 외과적으로는 수술적 치료가 있으나1), 비수술적 치료만으로는 성인의 직장 탈출증을 완치시킬 수 없다고 알려져 있다2). 따라서 현재 수술 치료가 직장 탈출증 치료에 있어 표준치료로 여겨지고 있으며2), 수술은 접근 방법에 따라 회음부로 직접 접근하는 방법과 개복술을 통한 방법으로 나뉜다1).

한의학에서는 직장 탈출증의 원인으로 기허(氣虛), 습열(濕熱) 등을 원인으로 제시하고 있으며, 그중에서도 대부분은 허증에 속한다고 인식하고 있다1). 이동원의 보중익기탕(補中益氣湯)은 승양거함(升陽擧陷)의 효과가 있어 탈항(脫肛) 기허하함증(氣虛下陷證)의 대표 처방으로 알려져 있다6). 그에 따라 치질, 직장 탈출증, 탈장, 자궁 탈출증 등 각종 하수증에 보중익기탕을 활용할 수 있다고 알려져 있으나, 국내에는 아직 보중익기탕을 직장 탈출증에 적용한 임상 연구가 전무한 실정이다. 직장 탈출증에 대한 한의학 연구로는 소아의 서혜부 탈장 및 탈항 치료에 대한 중의학 연구동향을 분석한 박7)의 연구가 있으나 직장 탈출증에 대한 전반적인 한의학 연구의 질과 양이 부족한 실정이다.

이에 해외의 무작위 대조군 연구를 중심으로 직장 탈출증의 표준치료인 수술적 치료 이후 보중익기탕을 적용한 연구를 분석하여 향후 국내 한의학 임상 현장에서 직장 탈출증에 한의학 치료를 활용할 수 있는 기초 연구로 삼고자 한다.

연구대상 및 방법

1. 연구 대상

무작위 대조군 시험(Randomized controlled trial; RCT) 연구로서, 직장 탈출증을 진단받고 수술적 처치를 시행한 환자에게 보중익기탕 또는 보중익기탕과 한의약 처치의 병용 치료를 중재로 설정한 연구를 선정 기준으로 정하였다. 학술대회 회의 기록, 학위논문, 문헌 고찰, 동물연구, 프로토콜, 원문을 찾을 수 없는 연구, 단순 증례 보고, 환자-대조군 연구 등 RCT 이외의 임상 연구, 보중익기탕을 중재로 하지 않거나 보중익기탕을 대조군으로 설정한 연구, 시험군에 대조군과 다른 수술을 적용한 연구를 제외 기준으로 설정하여 제외하였다.

대상 연구에서 중재로 사용한 보중익기탕은, 황기(黃芪), 인삼(人蔘), 백출(白朮), 감초(甘草), 당귀(當歸), 진피(陳皮), 승마(升麻), 시호(柴胡)의 보중익기탕 원방을 구성하는 8개의 약재 중 7개 이상의 약재를 포함하였을 때 보중익기탕으로 인정하였으며, 이때 인삼(人蔘)을 당삼(黨參)으로 대체한 경우도 인정하였다.

2. 문헌검색 전략

직장 탈출증 환자의 수술 후 보중익기탕을 중재로 한 RCT 연구에 대한 문헌 검색원으로 영어 문헌은 Pubmed(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)와 Cochrane library(https://www.cochrane.org), 중국어 문헌은 CNKI(https://www.cnki.net), 일본어 문헌은 CiNii(https://cir.nii.ac.jp)를 사용하였다.

2023년 12월까지 직장 탈출증에 보중익기탕을 적용한 모든 문헌을 포함하였으며, 검색식을 적용하여 영어 검색은 “rectal prolapse AND (Bojungikgi OR Buzhong yiqi OR bu-zhong-yi-qi OR hochuekkito OR hochuekki)”, 중국어 검색은 “直肠脱垂 AND 补中益气汤”, 일본어 검색은 “直腸脱 AND 補中益気湯”을 검색어로 활용하였다.

3. 연구 선택 및 자료 추출

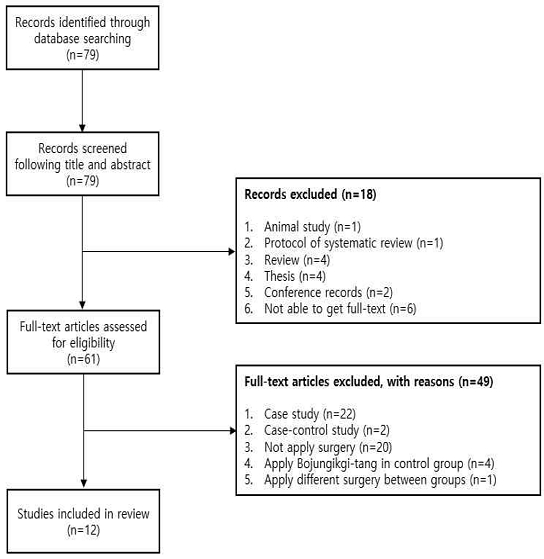

데이터베이스별로 중복된 문헌을 제외한 후 총 79편의 문헌이 검색되었고, 두 명의 연구자(KDH, KKH)가 독립적으로 문헌의 제목, 초록 및 원문을 검토하여 상기 기준에 따라 12편의 문헌을 최종 선정하였다.

KDH, KKH는 선택된 12편의 RCT 연구로부터 각 논문의 제 1저자, 출판 연도, 표본 크기, 대상자의 인구학적 정보, 병기, 중재, 치료 기간, 평가 지표, 결과, 안전성 등을 개별적으로 조사하였다. 이 과정에서 KDH, KKH 각자의 의견이 일치하지 않으면 재논의를 거쳤다.

4. 연구의 질 평가

선정된 무작위 대조군 임상 연구들의 질을 평가하기 위해 Jadad scale8)을 사용하였다. Jadad scale은 무작위 대조군 임상 연구의 질을 평가하는 도구로, 조건에 따라 ‘무작위화’, ‘맹검’ 항목에 0~2점, ‘중도 탈락’ 항목에 0~1점의 점수를 평가한 후 5점 만점의 총점으로 합산하는 과정으로 시행된다. 총점 기준 0~2점은 연구의 질이 낮은 것으로, 3~5점은 연구의 질이 높은 것으로 평가된다. 평가 과정에서 KDH, KKH 각자의 의견이 일치하지 않으면 재논의를 거쳤다.

결 과

문헌의 제목과 초록을 통해 79편의 문헌 중 학술대회 회의 기록, 학위논문, 동물 연구, 프로토콜, 문헌 고찰, 원문을 찾을 수 없는 문헌 18편을 1차로 제외하였고, 나머지 61편의 연구의 전문을 검토하여 증례 및 증례군 연구, 환자-대조군 연구, 수술적 처치를 시행하지 않은 연구, 보중익기탕의 용량의 차이를 중재로 설정한 연구, 수술이 중재인 연구, 침이 중재인 연구, 시험군에 대조군과 다른 수술 기법을 시행한 연구 총 49편을 제외하여 최종적으로 12편의 논문을 본 연구의 분석 대상으로 선정하였다(Fig. 1).

최종 선정된 12편의 연구는 모두 중국에서 시행되어 중국어로 작성된 연구였다. 선정된 RCT 연구로부터 연도별 분포, 인구학적 정보 및 진단, 치료 과정 및 치료 기간, 평가 지표, 치료 결과 및 안전성을 조사하였고, 표로 요약하였다(Table 1).

1. 연도별 분포

직장 탈출증 수술 이후 보중익기탕을 적용한 RCT 문헌의 연도별 분포는 2021년 2편9,10), 2020년 2편11,12), 2019년 2편13,14), 2018년 3편15-17), 2017년 2편18,19), 2016년 1편20)으로 나타났다.

2. 인구학적 정보

8편의 연구9-12,14,17,18,20)에서 시험군과 대조군 각각의 최솟값, 최댓값, 평균을 Mean ± Standard deviation(SD) 형태로 제시하였으며, 그 외 연구 대상자 전체의 최솟값, 최댓값을 제시한 연구가 2편13,19), 시험군과 대조군 각각의 평균을 Mean ± SD 형태로 제시한 연구가 1편15), 연구 대상자 전체의 최댓값, 최솟값, 평균을 제시한 연구가 1편16) 있었다. 연령의 최솟값과 최댓값을 제시한 11편의 연구 중 최소 연령은 20세, 최대 연령은 77세였다. 평균을 제시한 9편의 연구 중 평균 연령이 50대인 연구가 5편9-11,16,20)으로 가장 많았고, 평균 연령이 40대인 연구가 2편12,17), 평균 연령이 30대인 연구가 2편14,15) 있었다.

3. 이환 기간 및 진단

이환 기간에 대해, 시험군과 대조군 각각의 최솟값, 최댓값, 평균을 Mean ± SD 형태로 제시한 연구가 4편9,11,18,20) 있었으며, 시험군과 대조군 각각의 평균만을 Mean ± SD 형태로 제시한 연구가 2편14,15) 있었다. 1편의 연구16)에서는 연구 대상자 전체의 최솟값, 최댓값을 제시하였으며, 5편의 연구10,12,13,17,19)에서는 연구 대상자의 이환 기간을 제시하지 않았다. 연구 대상자의 이환 기간은 연구마다 상이하였으며, 이환 기간의 최솟값과 최댓값에 대해 기술된 5편의 연구 중 이환 기간의 최솟값은 3개월, 최댓값은 36년이었다.

6편의 연구10,14-17,20)에서 직장 탈출증의 병기를 측정하였으며, 그중 1편의 연구20)에서는 I도 직장 탈출증 환자를 제외하고 II도 III도 직장 탈출증 환자만을 연구 대상으로 하였으며, 1편의 연구17)에서는 II도 직장 탈출증 환자만을 연구 대상으로 하였다.

한의학 변증을 기록한 6편의 연구9,13,15,17,19,20) 중 3편의 연구에서 비허기함(脾虛氣陷)9,13,15), 1편의 연구17)에서 기허하함(氣虛下陷), 1편의 연구19)에서 중기하함(中氣下陷), 1편의 연구20)에서 기허(氣虛)로 변증하였다.

4. 치료 과정 및 치료 기간

포함된 12편의 연구 중 11편의 연구9-15,17-20)에서는 수술 이후 보중익기탕을 단독 중재로 사용하였고, 1편의 연구16)에서는 수술 과정에 한약 주사제인 소치령주사(消痔灵注射)를 적용하고 보중익기탕을 시험군에 투여하였다. 이번 분석에서는 보중익기탕을 중재로 사용한 연구를 선정하였기 때문에, 연구에 따라 약간의 가감(加減)은 있었으나 12편 연구의 전반적인 보중익기탕 처방 구성은 대동소이했다. 황기(黃芪), 인삼(人蔘), 백출(白朮), 감초(甘草), 당귀(當歸), 진피(陳皮), 승마(升麻), 시호(柴胡)의 원방 구성에서 인삼(人蔘)을 거(去)한 경우가 2회, 당귀(當歸), 승마(升麻), 감초(甘草)를 거(去)한 경우가 1회 있었으며, 목향(木香), 대조(大棗)를 가(加)한 경우가 2회, 방풍(防風), 마자인(麻子仁), 후박(厚朴), 생강(生薑), 지각(枳殼), 복령(茯苓), 산약(山藥), 오미자(五味子), 익지인(益智仁), 황백(黃柏), 초두구(草豆蔲), 택사(澤瀉), 삼칠(三七)을 가(加)한 경우가 1회 있었다. 또한 인삼을 거(去)하지 않은 9편의 연구 중 인삼(人蔘)을 사용한 연구가 3편, 당삼(黨參)으로 인삼(人蔘)을 대체한 연구가 6편 있었다. 분석에 포함된 모든 연구의 보중익기탕에서 가장 많은 용량을 사용한 약재는 황기로, 황기의 일 복용량이 5편의 연구9,10,13,18,20)에서 30g, 2편의 연구16,17)에서 20g, 5편의 연구11,12,14,15,19)에서 15g이었다. 연구에서 사용한 보중익기탕의 처방 구성은 표로 정리하였다(Table 2).

연구에 적용한 수술 방법으로는 Procedure for prolapse and hemorrhoids(PPH), Tissue selective therapy(TST), Ruiyun procedure for hemorrhoids(RPH), 최소침습수술, 직장 점막 단축술, 직장 점막 주상 결찰술, 생물학적 패치 골반저 재건술이 있었으며, 복부로 접근하는 방법인 생물학적 패치 골반저 재건술을 제외한 나머지 수술법은 모두 회음부를 통한 수술법으로 그 과정이 대동소이하였다.

3편의 연구9,10,18)에서 PPH 수술 이후 보중익기탕을 적용하였는데, PPH는 항문 확장기로 항문 확장 및 탈출된 조직을 직장 내로 밀어넣은 뒤 치상선 상부의 절제할 부위를 봉합사로 묶은 후 해당 부위까지 스테이플러 기구를 삽입하여 스테이플러를 이용해 탈출한 직장 점막조직을 고정시키고 절제하는 방법이다. Duo(2021)의 연구9)에서는 수술 전후로 항생제를 정맥 투여하였으며, 좌약 및 거즈로 하루에 한 번 수술 부위를 드레싱 하였고, 시험군에 수술 2일 차부터 하루 2회 28일간 보중익기탕을 투여하였다. Lu(2021)의 연구10)에서는 수술 후 항생제를 투여하고 환자의 회복 속도에 따라 유동식 또는 반유동식을 투여하고 점차 일반식으로 전환하였으며, 보중익기탕은 시험군에게 수술 1일 차부터 하루 3회 7일간 투여하였다. Chen(2017)의 연구18)에서는 수술 후 3~8시간 동안의 침상 안정 및 수술 당일 유동식을 섭취하도록 하였고, 물, 고섬유질, 고단백 식품 등을 섭취하도록 권고하고 환자 상태가 호전된 이후에는 장의 연동 운동을 촉진하기 위한 적절한 운동을 교육하였으며, 시험군에는 보중익기탕을 수술 24시간 후부터 하루 2회 30일간 투여하였다.

3편의 연구11,12,19)에서 TST 수술 이후 보중익기탕을 적용하였으며, TST 수술 절차는 PPH와 유사하나 원형으로 절제하는 PPH 수술과 달리, 문제가 되는 점막 부위를 선택적으로 봉합사로 묶고 스테이플러로 절제하는 데 그 차이가 있다. Qiu(2020)의 연구11)에서는 수술 전후로 항생제를 처방하였으며, 수술 부위에 드레싱을 시행하였고, 시험군에게 수술 2일 차부터 하루 2회 20일간 보중익기탕을 투여하였다. Cheng(2020)의 연구12)에서는 수술 이후 항생제 사용 및 수술 부위 드레싱을 시행하였고, 시험군에 보중익기탕을 하루 2회 투여하였으나, 보중익기탕 치료 기간은 원문에 제시되지 않았다. Li(2017)의 연구19)에서는 수술 전후로 항생제 사용, 수술 이후 상처 회복 시까지 드레싱 시행, 매운 음식 금식, 규칙적 배변 습관 교육, 필요한 경우 보습 및 변비약 제공, 3일간의 감염 예방 및 3개월간 강력한 배변 및 격렬한 운동을 피하도록 하는 교육을 시행하였다. 또한 연구 대상을 TST 수술과 보중익기탕을 결합한 A군, TST만 시행한 B군, 보중익기탕 단독치료군인 C군 3개로 나누었으며, 따라서 본 연구에서는 수술 치료를 하지 않은 C군을 분석 대상에서 제외하고 A군과 B군만을 결과 분석 대상으로 하였다. A군에서는 수술 2일 차부터 보중익기탕을 하루 2회씩 10일 투여 후 10일을 휴약하고 다시 10일을 투여하였다.

RPH 수술은 Rubber band ligation(RBL) 방법을 응용한 수술법으로 항문경으로 항문을 확장한 후 음압 흡인 장치를 연결하여 탈출한 점막조직을 튜브 안으로 빨아들여 혈류를 차단한 후 절제하는 방법으로 시행되며, 2편의 연구13,16)에서 해당 수술법이 시행되었다. Ma(2019)의 연구에서는 수술 전후로 미트로니다졸(Metronidazole)을 투여 및 수술 후 토브라마이신(Tobramycin) 보류 관장을 통해 감염을 예방하였고, 수술 부위를 매일 드레싱 하였다. 보중익기탕은 시험군에서 수술 3일 차부터 투여하였으나, 보중익기탕 치료 기간을 원문에 명시하지 않았다. Zhao(2018)의 연구16)에서는 수술 과정에서 한약 기반 주사제인 소치령주사를 탈출된 점막의 경화를 위하여 치료 대상인 점막 부위에 0.5~1mL씩 국소적으로 사용하였으며, 소염 및 진통 목적으로 인도메타신(Indometacin) 좌약을 투약하였다. 수술 후 식단 조절 및 필요에 따라 경구 변비약, 한약을 이용한 좌욕, 항생제 치료를 적용하였으며, 격일로 드레싱 하였다. 보중익기탕은 시험군에게 수술 후 2일 차부터 투여하였으나, 보중익기탕 치료 기간은 원문에 명시되지 않았다.

Wang(2019)의 연구14)에서는 양 군에 직장 점막과 점막하층을 봉합하고 치상선 위치에서 결찰하는 방법의 최소침습수술을 시행한 후 시험군에 3주간 보중익기탕을 투여하였고, Yu(2018)의 연구15)에서는 직장 점막과 점막하층을 봉합하고 고리형으로 결찰하는 직장 점막 단축술 시행 후 드레싱 및 항생제 처치, 항문부 훈증, 외용제, 좌약 사용 및 좌욕 등을 시행하였으며, 보중익기탕은 시험군에서 수술 후 1일 차부터 7~21일간 투여하였다. Jiang(2018)의 연구17)에서는 탈출한 점막을 집게로 집고 집게의 하단부를 결찰한 후 집게의 상단부를 절제하는 방법의 직장 점막 주상 결찰술을 적용한 후 시험군에 수술 3일 차부터 일 3회 30일 동안 보중익기탕을 투여하였다.

Ge(2016)의 연구20)에서는 하복부를 절개하여 직장 부위에 접근한 후 이상이 있는 S자 결장 및 직장을 절제하고 문합한 후 생물학적 패치를 해당 부위에 삽입하고 고정하며, 패치가 골반저에 평평하게 펴지도록 하는 방법의 생물학적 패치 골반저 재건술을 적용하였으며, 시험군에 수술 후 보중익기탕을 일 3회 15일 동안 투여하고, 15일간 휴약 후 다시 15일을 투여하였다.

5. 평가 지표

평가 지표는 연구마다 상이하였으나, 11편의 연구9,11-20)에서 치료 유효율을 평가 지표로 사용하였으며, 그중 9편의 연구11,12,14-20)에서는 3단계로, 2편의 연구9,13)에서는 4단계로 유효율을 평가하였다.

5편의 연구12,16,17,19,20)에서 2012년 중화중의약학회에서 제정한 <중의항장과상견병진료지남>에 따른 전유(痊愈), 호전(好转), 무효(无效) 3단계로 치료 유효율을 평가하였으며, 전유, 호전을 합하여 총유효율을 평가하는 지표를 활용하였다. 2편의 연구14,15)에서 2002년 화중의약학회항장분회에서 제정한 <직장탈수진단여치료표준>에 따라 치유(治愈), 유효(有效), 무효(无效) 3단계로 치료 유효율을 평가하였으며, 치유, 유효를 합하여 총유효율을 평가하였다. 그 외 <중약신약임상연구지도원칙>의 관련 기준에 따라 치유(治愈), 현효(显效), 유효(有效), 무효(无效) 4단계로 치료 유효율을 평가하고, 치유, 현효, 유효를 더하여 총유효율을 평가한 연구 1편9), 전유(痊愈), 현효(显效), 유효(有效), 무효(无效) 4단계로 평가하고 전유, 현효, 유효를 더하여 총유효율을 평가한 연구 1편18), 현효(显效), 유효(有效), 무효(无效) 3단계로 유효율을 평가하고, 현효, 유효를 더하여 총유효율을 평가한 연구 1편11), 우수(优良), 현효급호전(显效及好转), 무효(无效) 3단계로 유효율을 평가하고 우수, 현효급호전을 더하여 총유효율을 평가한 연구 1편13)이 있었다.

3편의 연구14,15,17)에서 재발률을 평가 지표로 사용하였으며, 그 중 2편14,15)에서는 수술 1년 후의 재발률을 평가하였고, 1편17)에서는 수술 6개월 후의 재발률을 평가하였다.

그 외 임상증상 점수를 3편의 연구9,11,20)에서, 배변 시간을 3편의 연구14,15,18)에서, 수술 후 합병증을 2편의 연구11,19)에서, 이급후중 점수를 2편의 연구17,18)에서 평가지표로 사용하였고, 장내미생물 균총의 구성9), 인터루킨-6(Interleukin-6, IL-6), C-반응 단백질(C-reactive protein, CRP), 종양괴사인자-α(Tumor necrosis factor-α, TNF-α)의 혈중 농도10), 자가 배변 기능 점수10), 입원 기간11), 통증에 대한 Visual analogue scale(VAS)11), 탈출된 직장의 길이11), 안전성(직장 점막 이완의 개선, 상처 치유 시간, 수술 후 출혈, 직장 연동운동의 자각)13), 항문경 점수18), 배변 횟수18), 불완전 배변 점수18), 배변 곤란 점수18), 기허(氣虛) 증후군 점수20), 수술 7일 후 배변 상태20), 삶의 질 점수20)를 각각 1편의 연구에서 평가지표로 활용하였다.

6. 치료 결과 및 안전성 평가

유효율을 평가한 11편의 연구9,11-20) 중 7편의 연구11-16,18)에서 수술 이후 보중익기탕을 적용한 시험군이 수술 단독으로 치료한 대조군에 비해 통계적으로 유의하게 높은 총유효율을 보였으며, 그중 4편의 연구11-13,18)에서 시험군의 총유효율이 95% 이상으로, 3편의 연구14-16)에서 시험군의 총유효율이 90% 이상으로 나타났다. 시험군과 대조군의 총유효율이 통계적으로 유의하게 차이나지 않았던 나머지 4편의 연구 중 3편의 연구9,17,20)에서는 총유효율이 양 군에서 모두 100%였고, 1편의 연구19)에서 총유효율이 시험군 97.5%, 대조군 92.5%로 시험군에서 대조군보다 높은 총유효율을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다.

재발률에 대해 평가한 3편의 연구 중 1년 후 재발률을 평가한 2편의 연구14,15)에서 재발률이 대조군에서 41.7%~44.0%, 시험군에서 0%~2%로, 6개월 후 재발률을 평가한 1편의 연구17)에서 재발률이 대조군에서 20.00%, 시험군에서 3.33%로 보고하였다. 또한 4편의 연구11-13,19)에서 수술 후 합병증 및 안전성에 대하여 보고하였으며, 그중 2편의 연구11,19)에서 수술 후 출혈, 항문 협착, 무균성 염증, 요저류, 직장 자극 증후 5가지 항목으로 나누어 수술 후 합병증을 조사하였다. Qiu(2020)의 연구11)에서는 시험군에서 수술 후 출혈 1명, 무균성 염증 1명, 요저류 2명으로 총 4명에게 합병증이 발생한 반면 대조군에서 수술 후 출혈 2명, 무균성 염증 4명, 요저류 4명, 직장 자극 증후 1명으로 11명에게 합병증이 발생해 합병증 발생에 있어 시험군이 통계적으로 유의하게 낮은 빈도를 보였다. Li(2017)의 연구19)에서는 무균성 염증이 시험군에서 5명, 대조군에서 14명 발생해 시험군에서 통계적으로 유의한 낮은 합병증 발생 빈도를 보였고 요저류는 시험군에서 3명, 대조군에서는 6명이 발생해 시험군에서 더 낮은 합병증 발생 빈도를 보였으나 통계적으로 유의하지는 않았다. Cheng(2020)의 연구12)에서는 관찰 항목을 명시하지는 않았으나, 시험군에서 요저류 1건, 대조군에서 요저류 3건, 무균성 염증 2건을 보여 시험군에서 통계적으로 유의하게 낮은 빈도를 보였으며, Ma(2019)의 연구13)에서는 이완된 점막의 개선, 상처 치유 시간, 수술 부위 출혈, 직장 연동 운동 자각 4가지 항목으로 안전성을 평가했는데 이완된 점막의 개선, 상처 치유 시간, 직장 연동 운동 자각 항목에서 시험군이 대조군에 비해 통계적으로 유의한 개선이 있었다. 수술 부위 출혈은 시험군에서는 발생하지 않았으며 대조군에서 3건이 발생하였으나 양 군간 통계적으로 유의한 차이는 없었다.

본 분석에 포함된 모든 RCT 연구에서 수술로 인한 합병증 외에 보중익기탕을 투여한 시험군에서 특이적으로 보고된 부작용은 없었으며, 그 외 각 논문에서 활용한 기타 평가 지표에 따른 치료 결과는 표에 기록하였다(Table 1).

7. 연구의 질 평가

선정된 12편의 연구의 질을 Jadad scale을 통해 평가한 결과, 12편의 연구 모두에서 무작위화를 시행하였으며, 그중 4편10,14,19,20)의 연구에서 무작위 배정 방법에 대한 언급이 있었다. 그 외 맹검에 대해 기술한 연구가 1편15), 대상 모집군의 중도 탈락에 대해 기술한 연구가 1편16)이 있었다. 이에 따라 Jadad scale로 계산한 총점이 12편의 연구 중 6편10,14-16,19,20)의 연구에서 2점, 6편9,11-13,17,18)의 연구에서 1점으로 평가되었다(Table 3).

고 찰

직장 탈출증은 항문을 통해 외부로 튀어나온 직장벽 전층의 장중첩증을 특징으로 하는 질환으로, 골반저 근육 및 항문괄약근의 약화, 비정상적으로 깊은 직장자궁와, 비정상적으로 긴 S자 결장 등 골반 주위의 다양한 해부학적 이상과 관련이 있다고 알려져 있으나, 직장 탈출증의 명확히 입증된 원인은 알려지지 않았다2).

직장 탈출증의 치료 목표는 크게 세 가지로, 첫째, 절제 또는 복원을 통해 탈출한 해부학적 구조물을 제거하는 것, 둘째, 변비 및 실금 등 직장 탈출과 관련된 기능적 이상을 교정하는 것, 셋째, 재발을 방지하는 것이다2).

수술적 처치는 현재 직장 탈출증 환자의 표준치료로, 직장 탈출증 환자가 장기적으로 외과적 치료를 받지 않을 경우 비가역적인 변실금이 발생할 수 있으며21), 이러한 변실금은 수술로 직장 탈출증을 교정하더라도 회복되지 않을 수 있어1) 직장 탈출증 임상 진료 지침에서는 수술적 치료의 불필요한 지연을 피하도록 권고하고 있다2).

수술적 치료가 외과적으로 비정상적 해부학적 구조물을 제거하는 데 확실한 역할을 할 수 있는 반면, 앞서 언급한 병정이 오래된 환자의 변실금이 수술적 치료에 반응하지 않을 가능성이 있는 등 해부학적 구조물을 정상화한다고 하여 직장 탈출과 관련된 모든 기능적 이상이 교정되는 것이 아니다. 또한 2015년의 코크란 리뷰에 따르면 직장 탈출증 환자에게 수술적 치료를 시행한 15개의 RCT에서 보고된 직장 탈출증의 재발률은 0~33%였고, 수술 방법에 따른 재발률의 유의미한 차이는 없었다22). 따라서 직장 탈출증 치료에 있어 수술적 치료를 적용하더라도 기능적 이상의 개선과 재발률의 감소를 위한 보완적 치료가 필요할 것으로 여겨지고 있다.

해외에서 발표된 직장 탈출증 수술 후 보중익기탕을 중심으로 한의약 치료를 시행한 12편의 RCT 연구를 분석한 결과, 유효율을 평가한 11편의 연구 중 7편의 연구에서 보중익기탕을 투여한 환자에게 더 높은 임상 유효율이 보고되었으며, 재발률을 평가한 3편의 연구에서 모두 시험군에서 통계적으로 유의하게 낮은 재발률을 보였고, 수술 후 합병증에 대해 기록한 4편의 연구에서도 모두 시험군에서 통계적으로 유의하게 낮은 합병증 발생률을 보였다. 이러한 연구 결과를 종합하여 분석해보면, 보중익기탕을 중심으로 한 한의약 치료가 직장 탈출증의 치료 목표이자 표준치료의 약점으로 여겨지는 기능적 증상의 개선 및 재발 방지에 유의한 결과를 보이며, 수술 후 합병증을 예방하는 부분에서도 유의미한 결과를 보여 표준치료의 단점을 보완할 수 있음을 보여주었다.

직장 탈출증은 한의학적으로 탈항(脫肛) 또는 장치(腸痔)라고도 하며, 대개 노인이나 소아 혹은 오랜 병으로 체력이 약해진 환자에게서 발생한다고 하였다1). 소원방(巢元方)의 <제병원후론(諸病源候論)>에서 탈항의 병명, 임상표현과 병인병리에 대하여 최초로 기재하였으며, 이후 원나라의 주단계(朱丹溪)는 폐(肺)와 대장(大腸)의 관계로 탈항의 병인병리를 탐구하였고, 또 “婦人産育用力, 小兒久痢, 皆致此”라고 하여 탈항이 부인이 출산 시 및 산후에 힘을 과도하게 쓰거나, 소아의 오래된 이질로 발생한다고 하였으며, 탈항을 기열(氣熱), 기허(氣虛), 혈허(血虛), 혈열(血熱)의 4종 유형으로 분류하였다1). 청나라의 <의종금감(醫宗金鑒)>에서는 기허탈항(氣虛脫肛)이라 하여 탈항이 대부분 허증에 속한다고 인식하였고, 습열하추(濕熱下墜)로 인한 탈항은 별도로 항종항번(肛腫肛翻)의 새 항목을 만들어 취급하였다1). 이를 종합했을 때 한의학적으로 탈항은 원인에 따라 기허(氣虛) 또는 습열(濕熱) 유형으로 분류되나, 주된 원인은 기허(氣虛)로 인식하고 있음을 알 수 있다.

따라서 탈항의 다빈도 변증은 기허하함증(氣虛下陷證)으로, 해당 변증에 대한 처방으로 보중익기탕(補中益氣湯), 제항산(提肛散) 등이 제시되고 있다1). 제항산은 보중익기탕에 천궁(川芎), 황금(黃芩), 황련(黃連), 백지(白芷), 적석지(赤石脂)를 더한 보중익기탕의 변방(變方)이기 때문에, 기허하함증(氣虛下陷證)의 대표 처방을 보중익기탕으로 볼 수 있었으며, 본 분석에 포함된 12편의 연구 중 변증에 대해 언급한 6편의 연구에서도 비허기함(脾虛氣陷), 기허하함(氣虛下陷), 중기하함(中氣下陷), 기허(氣虛) 등의 변증을 언급하여, 실제 임상 연구에서도 기허(氣虛), 기함(氣陷)의 변증 범주에서 보중익기탕을 활용하고 있음을 알 수 있었다.

기허하함증(氣虛下陷證)으로 인한 탈항의 증상은 배변 후 직장 탈출, 오랜 병정으로 몸이 허약함, 기침, 보행, 배뇨 등 조그만 힘에도 항문이 잘 탈출함, 피로하며 기운이 없음, 숨이 짧고 음성이 낮음, 머리가 어지러움, 두근거림, 식사량 감소, 무른 변 등의 증상적 특징과 설질담반(舌質淡胖), 유치은(有齒齦), 맥약(脈弱)한 신체 소견이 있어, 직장이 밖으로 탈출함, 항문의 작열감 및 통증, 얼굴이 붉고 몸에 열이 남, 입이 마르고 구취가 있음, 흉복부가 답답함, 복부 팽만감, 대변이 굳음, 소변이 붉게 나오는 등의 증상과 설홍(舌紅), 태황니혹황조(胎黃膩或黃燥), 맥유삭(脈濡數)한 신체 소견을 가지는 습열하추(濕熱下墜)로 인한 탈항과 임상적으로 구분된다1). 탈항의 원인이 습열로 변증될 때에는 청화사열이습(淸火邪熱利濕)하는 양격청장산(凉隔淸腸散) 등을 사용하게 된다1).

전통적으로 탈항(脫肛) 기허하함증(氣虛下陷證)에 보중익기탕을 처방할 때 황기(黃芪)를 중용(重用)하여야 한다고 알려져 있다1). 연구마다 일일 투여량의 차이는 있었으나, 12편의 연구 모두의 보중익기탕 처방 구성 중 황기의 용량이 가장 큰 것으로 분석되어 직장 탈출증 치료에 있어 황기를 중심으로 처방을 구성하는 경향이 있음을 알 수 있었다. 황기는 전통적으로 보중익기(補中益氣)하는 효과가 있어 중기하함(中氣下陷)으로 인한 탈항 등의 하수증에 활용할 수 있다고 여겨지며, 또한 탁독생기(托毒生肌)하는 효능이 있어 수술 이후 발생할 수 있는 합병증을 방지하는 데에도 황기가 그 역할을 할 수 있다23). 현대 약리학적으로도 황기는 말초혈관 확장 및 미세순환 개선 효과가 있어 조직의 허혈이나 저산소증 상황에서 세포를 보호하는 역할을 한다고 알려져 있어24) 황기가 직장 탈출증 증상 개선 및 재발 방지의 중심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각되었다.

본 연구의 한계점으로는, 대부분의 연구에서 유효율을 평가 지표로 사용하였으나 그 평가 방법에서 연구마다 차이가 있었다는 점과 평가 지표로써 객관적인 지표 보다는 임상증상을 점수화하여 평가한 경우가 대부분이었다는 점이 있다. 또한 Jadad scale로 연구의 질을 평가하였을 때, 무작위 배정 방법에 대해 기술한 연구가 12편 중 4편 뿐이었으며, 맹검과 대상 모집군의 중도 탈락에 대해 기술한 연구가 12편 중 1편씩에 불과하여 본 분석에 포함된 모든 연구의 Jadad scale 총점이 3점 미만으로, 전반적인 연구의 질이 낮다고 판단되었다. 이러한 한계점을 개선하기 위하여 향후 양질의 임상 연구들이 수행되어야 할 것으로 생각되며, RCT 뿐 아니라 다양한 연구를 포함하여 수행한 문헌 고찰 연구도 필요할 것으로 사료된다.

결 론

본 연구는 직장 탈출증 수술 후 보중익기탕을 적용한 해외의 무작위 대조군 연구를 선별하고 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

포함된 12편의 연구 중 11편의 연구에서 수술 후 보중익기탕을 단독으로 중재로 설정하였으며, 1편의 연구에서는 수술 과정 중 소치령주사를 병행하여 사용하였다.

변증을 기록한 6편의 연구 중 비허기함(脾虛氣陷)으로 변증하여 보중익기탕을 투여한 연구가 3편, 기허하함(氣虛下陷), 중기하함(中氣下陷), 기허(氣虛)로 변증하여 보중익기탕을 투여한 연구가 각각 1편씩 있었다.

보중익기탕의 처방 구성은 연구에 따라 대동소이했으며, 모든 연구에서 황기(黃芪)를 군약(君藥)으로 활용하여 중용(重用)하였다.

유효율을 평가한 11편의 연구 중 7편에서, 재발률을 평가한 3편의 연구 중 3편에서, 수술 후 합병증을 조사한 5편의 연구 중 5편에서 보중익기탕을 투여한 시험군에서 보중익기탕을 병용하였을 때 그렇지 않은 대조군에 비하여 유의한 효과를 보였다.

이상을 종합하였을 때 직장 탈출증의 표준치료인 수술적 치료 이후 보중익기탕을 비롯한 한의약 치료의 병행은, 직장 탈출증의 세 가지 치료 목표 중 기능적 증상의 개선, 재발 방지에 효과가 있으며, 추가로 수술로 인한 합병증을 방지하는 데에도 효과가 있을 것으로 사료되며, 이를 바탕으로 국내 한의학 임상 현장에서 직장 탈출증 환자에게 보중익기탕을 활용할 수 있는 기초적 근거 및 향후 추가 연구를 수행하기 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

References

- Jeongukhanuigwadaehak Bigyenaegwahakgyosil. Bigyenaegwahak. Paju: Koonja Publishing Co; 2008. p. 234-7, 431.

-

Bordeianou L, Paquette I, Johnson E, et al. Clinical practice guidelines for the treatment of rectal prolapse. Dis Colon Rectum. 2017;60(11):1121-31.

[https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000000889]

-

Bordeianou L, Hicks CW, Kaiser AM, Alavi K, Sudan R, Wise PE. Rectal prolapse: an overview of clinical features, diagnosis, and patient-specific management strategies. J Gastrointest Surg. 2014;18:1059-69.

[https://doi.org/10.1007/s11605-013-2427-7]

-

González-Argenté FX, Jain A, Nogueras JJ, Davila GW, Weiss EG, Wexner SD. Prevalence and severity of urinary incontinence and pelvic genital prolapse in females with anal incontinence or rectal prolapse. Dis Colon Rectum. 2001;44:920-6.

[https://doi.org/10.1007/BF02235476]

-

Glasgow SC, Birnbaum EH, Kodner IJ, Fleshman JW, Dietz DW. Preoperative anal manometry predicts continence after perineal proctectomy for rectal prolapse. Dis Colon Rectum. 2006;49:1052-8.

[https://doi.org/10.1007/s10350-006-0538-x]

- Deng ZJ. Deungjunggap bangjehakgangui. Paju: FishWood; 2019. p. 484-90.

- Park SH, Kim YJ, Lee SH, Lee JY. The Trend of Clinical Research on Treatment for Pediatric Inguinal Hernia and Pediatric Rectal Prolapse-Focusing on Recent Studies in the China National Knowledge Infrastructure (CNKI)-. J Pediatr Korean Med. 2020;34(2):40-56.

-

Jadad AR, Moore RA, Carroll D, et al. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary?. Control Clin Trials, 1996;17(1):1-12.

[https://doi.org/10.1016/0197-2456(95)00134-4]

- Dou XJ, Zhou AY, Lu YC. Clinical effect of procedure for prolapse and hemorrhoids combined with modified Buzhong Yiqi Decoction in treatment of intrarectal proctoptosis: An analysis of 60 cases. Hunan journal of traditional chinese medicine. 2021;37(5):12-5.

- Lu JD, Peng X, Guo SX. Impact of Buzhong Yiqi Decoction Combined with Procedure for Prolapse and Hemorrhoids on the Inflammatory Response and Defecation Ability of Patients with Rectal Prolapse. Clinical Medicine & Engineering. 2021;28(4):451-2.

- Qiu BS. Observation on the effect of selective hemorrhoidal mucosal anastomosis combined with Buzhong Yiqi Decoction in the treatment of rectal mucosal prolapse. Journal of Baotou Medical College. 2020;36(7):103-6.

- Cheng YS, Li XH, Li C, Chen K, Fang L. Clinical observation of the treatment of rectal mucosal prolapse with modified Buzhong Yiqi Decoction combined with TST. China Rural Health. 2020;12(8):83.

- Ma D, Zhou YY, Zhou JY, Li HS. Buzhong Yiqi Decoction Combined with RPH (Fourth Generation) Ligation for the Treatment of Rectal Prolapse. Smart Healthcare. 2019;5(23):102-22.

- Wang XQ. Study on the clinical efficacy of Buzhong Yiqi Decoction combined with minimally invasive surgery in the treatment of rectal mucosal prolapse. Electronic Journal of Clinical Medical Literature. 2019;6(47):91.

- Yu XY, An MW, Ai LF, Tang Y. Treatment of rectal prolapse with the combination of Buzhong Yiqi Decoction and rectal mucosal shortening surgery: A study of 21 cases. Jiangxi Journal of Traditional Chinese Medicine. 2018;49(5):53-4.

- Zhao XM, Deng ZH, Zhao YJ. The Clinical Observation on Buzhong Yiqi Decoction Combined with RPH in the Treatment of Rectal Intramucosal Prolapse. Chinese Medicine Modern Distance Education of China. 2018;16(7):119-21.

- Jiang LY, Tang ZJ. Clinical observation on 30 cases of II° rectal prolapse treated with modified Buzhong Yiqi Decoction combined with rectal mucosal columnar ligation. Hunan Journal of Traditional Chinese Medicine. 2018;34(3):66-8.

- Chen C, Wu XH. Study on the effect of Buzhong Yiqi Decoction combined with PPH surgery in the treatment of anal distention caused by rectal mucosal prolapse. Contemporary Medical Symposium. 2017;15(23):109-10.

- Li S, Jian YJ, Lai RC, Huang LF, Chen HS. Clinical observation of the treatment of rectal mucosal prolapse with modified Buzhong Yiqi Decoction combined with TST. Guangming Journal of Chinese Medicine. 2017;32(19):2848-50.

- Ge GD, Hu WH. Observation of the therapeutic effect of pelvic floor reconstruction with biological patching combined with Buzhong Yiqi Decoction in the treatment of complete rectal prolapse. Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine. 2016;25(22):2463-5.

-

Cunin D, Siproudhis L, Desfourneaux V, et al. No surgery for full-thickness rectal prolapse: what happens with continence? World J Surg. 2013;37:1297-302.

[https://doi.org/10.1007/s00268-013-1967-z]

-

Tou S, Brown SR, Nelson RL. Surgery for complete (full-thickness) rectal prolapse in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(11).

[https://doi.org/10.1002/14651858.CD001758.pub3]

- Ju YS. Ungok Herbology. 2nd ed. Jeonju: Woosuk Press; 2013. p. 1208-11.

- Xu J, Huang F. A study of efficacy of traditional Chinese medicine combined with biofeedback electrical stimulation on postpartum pelvic organ prolapse. Int J Clin Exp Med. 2020;13(12):10031-8.