玄谷의 한열 개념에 대한 정량적 분석을 통한 약물요법의 이론체계에 대한 고찰

Ⓒ The Society of Pathology in Korean Medicine, The Physiological Society of Korean Medicine

Abstract

This study aims to identify the background and characteristics of Hyungok(Yoon Gil-Young, 1911-1987)’s 'Oriental Physiology' by analyzing the formation of his knowledge system through his papers and books. The background of the knowledge system that synthesized his writings on 'Oriental Physiology' and 'Oriental Pathology' into 'Dongeuihak Methodology' was identified. his writings on 'Basic course-Clinical course Cooperation in medical education' and 'Korean-Western medicine Cooperation in clinic' shed light on the characteristics of Korean medicine in contrast to Western medicine. By quantitatively analyzing the concepts of 'BonHan', 'BonYul', and 'BonHeo' presented in Hyungok's last book 'Dongeui Clinical Pharmacology', using a quantitative method, we examined the characteristics and meaning of Hyungok's clinic based theoretical system. This study confirms the importance of 'Traditional Korean Medical Physiology' as a fundamental course in the Korean Medicine curriculum and reevaluates Hyungok's theoretical system in relation to drug treatment.

Keywords:

Hyungok, Yoon Gil-Young, theoretical system in korean medicine, BonHan(本寒), BonYul(本熱), BonHeo(本虛), three major symptoms(3大 汎證), universal prescription(通治方)서 론

玄谷1) 尹吉榮(1911-1987)은 1950년대 중반부터 1970년대 초반까지 ‘한의학의 현대화’라는 큰 흐름에서 한의학을 연구한 학자로, 1930년대 동서의학 논쟁에서 형성되었던 한의학의 현대화 흐름을 1960년대까지 이어왔다2). 玄谷은 많은 저술을 남기지 않았지만, 「漢方生理學의 方法論 硏究3)」논문을 비롯하여 저서 『동의학의 방법론연구(東醫學의 方法論 硏究)』와 마지막 저서인 『동의임상방제학(東醫臨床方劑學)』을 저술하며 한의학의 기초에서 임상까지 관통하는 이론체계를 정립하였으며, 한의과대학 교육과정에 ‘한방생리학’과 ‘한방병리학’이라는 전공 분과를 처음 도입하여, 근대이후 한의학계 중심에서 학문을 이끈 학자로 평가받는다4). 玄谷에 대한 연구는 원전의사학, 한방생리학, 한방진단학, 방제학, 사상체질의학 등 다양한 전공자들에 의하여 이루어졌다.

최근 한의계는 명칭5)에서부터 의료전문직으로서 사회적 지위까지 근대이후 새로운 정체성 정립과 관련하여 격변기에 처해 있다. 제도와 정책에서 소외되었던 학문과 전문직이 새롭게 주목받고, 직업선호도가 높아지면서 한의학 관련 ‘학(문체계)/의술(기)/의료(제도)’ 등 ‘기술전수와 면허취득의 교육과정’, ‘임상의 진료현장 기술과 경험 축적’, ‘사회의 의료보험 제도와 연관 직군 및 산업 등 기반’ 등이 급격한 변화를 겪고 있다. 문제는 학문/의술/의료의 발전과정에서 ‘전통과 현대’, ‘철학과 과학’, ‘비용과 효과’, ‘치료와 치유’ 등의 이슈와 관련하여 일관된 목표를 상실하거나 정체성 재정립의 과정에서 ‘한의학적’이라는 추상적 개념에 대한 다양한 의견이 분출되고 있지만, 사회적 혹은 전문가집단내 합의에 이르기가 쉽지 않다는 점이다.

‘동의생리학’을 처음 정립한 玄谷의 저술을 바탕으로 그의 지식체계를 검토하는 연구는 현재 당면하고 있는 ‘기초와 임상’, ‘한방과 양방’ 문제를 학문적으로 검토하는 계기를 마련할 수 있으며, 특히, ‘한방생리학’의 교육목표 및 성과바탕학습에서 요구하는 새로운 방향을 모색할 수 있다. 玄谷의 저술은 동의학의 미래 전망과 방향을 제시하고 있기 때문이다.

본 논문에서는 玄谷의 연구를 주요 저술을 중심으로 종합적으로 정리하여 그 결과가 어떻게 지식체계와 임상까지 연계시켰는지 살펴보고, 마지막 저서인 『동의임상방제학』에서 제시한 독특한 개념인 ‘本寒’, ‘本熱’, ‘本虛’의 의미를 방제에 대한 정량적 분석방법을 이용하여 玄谷이 제시한 지식체계가 가지는 의의를 살펴보고자 한다.

본 론

1. 玄谷의 연구 개관 및 『동의임상방제학』

玄谷에 대한 연구 논문은 연구자의 전공이나 논문이 발표된 학회지가 다르지만, 기초한의학의 관련 전공을 통합하여 정리하면 ‘원전 및 의사학’6), ‘생리학’7), ‘병리 및 진단학’8), ‘본초 및 방제학’9)으로 구분할 수 있다. 玄谷의 연구는 기초한의학의 세부 전공 분과에 미친 영향이 크지만, 기초와 임상을 포괄하는 성격이 있다. 한의학의 정체성과 관련하여 1955년 ‘생리학’에 사용한 ‘한방’이란 수식어를 1960년대 말까지 ‘병리’에도 사용하였는데 1964년 ‘방제학’ 저서에 ‘동의’를 처음 사용하였다. 1970년대 ‘한양방 협진’을 전제로 병명 통일을 제안하였음에도 불구하고 ‘동의학리’와 ‘동의생리학’에서 ‘한방’을 ‘동의’로 바꾸고, 1980년대 마지막 저술 『동의학의 방법론 연구』와 『동의임상방제학』에서 ‘동의’를 사용하였다. 『동의학의 방법론연구』는 기초이론체계를 종합한 성격이고, 『동의임상방제학』은 임상처방을 집대성한 방제총서인데, 기초와 임상 대표저서에 ‘동의’를 선택한 것이다. 玄谷은 한의학의 이론체계를 해부학에 기초하지 않고 한방생리학을 바탕으로 병리, 진단을 연계시켜 ‘방법론연구’로 확장시켰고, 생화학이나 약리학10)에 기초하지 않고 ‘본초에 근거한 방제’를 근거로 병명 통일을 거쳐 임상과 연관시켜 ‘방제학’을 저술하였다.

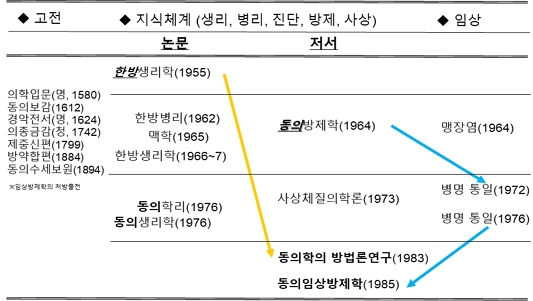

玄谷의 논문과 저서를 연대기별 보면(Fig. 1), 기초이론은 ‘한방생리학’에 관한 논문11)에서 ‘방법론 연구’로 귀결되었고(노란색 선), 임상은 처방 수집정리 과정인 『동의방제학(1964, 東醫方劑學)』에서 한양방 협진 연구를 거쳐 『동의임상방제학(1985)』이 저술되었다(파란색 선). 동의임상방제학에서 사상방12)은 제외되었다.

玄谷의 40여년 연구 과정은 최근 의학계에서 논의하고 있는 성과바탕학습에서 ‘기초에서 임상’ 혹은 ‘임상에서 기초’를 연계하여 임상진료를 수행할 수 있는 능력배양을 목표로 하는 주제와 유사하다. 기초의학에 대한 과학지식의 양이 급속도로 늘어나고, 임상의학에서 새로운 질병 출현을 비롯하여 수명연장에 따른 만성질환 증가, 악성 종양 및 바이러스 질환 등 난치질환 증가 등으로 진료현장에서 전문화가 가속됨에 따라, 현대 의학교육은 1차 진료를 담당하는 능력을 성과목표로 하고 있으며 최근 한의학 교육과정도 개선이 진행되고 있다.

2. 『동의임상방제학』 本熱・本寒・本虛과 방제분류의 독창성

『동의임상방제학(1985)』은 1964년 발간한『동의방제학』을 수정 보완한 책이다. 상권은 辨證要綱, 治法과 治方의 活用要領, 實際臨床을 爲한 方劑解說, 醫案要訣, 常備藥處方, 經驗方, 癌腫의 東醫學的 治療로 되어 있고, 하권은 第1部 治療要方(六氣別 治療要方, 外形別 治療要方, 症候別 治療要方, 婦人科治療要方, 小兒科 治療要方, 病名別 治療要方)과 第2部 本草部(要藥解說, 藥味 配合法, 症候別 本草, 氣味別 本草)로 구성되어 있다.

국내외 방제학 관련 서적은 대부분 총론과 각론으로 구성되어 있는데, 『동의임상방제학』에 총론이 생략된 이유와 저술의 의의에 대하여 ‘玄谷선생 자신의 저서인『동의학의 방법론 연구』에 ‘方劑에 關한 一般知識’ 과 관련하여 方劑組成의 規格, 方劑의 變化性, 藥性의 七情과 引經藥, 古今藥量變遷, 劑型의 種類, 方劑의 分類, 煎藥法과 服藥法이 소개되어 있기 때문이며, 玄谷은 三大治法과 通治方, 三大治法을 더 세분한 24종 治法과 基本方(汎證主方, 廣範한 通用方, 이하 基本方으로 표기)을 설정하여 방제를 계통적으로 분류하였는데, 이러한 방식은 기존 방제학 체계와 구별되는 독자적인 분류방식이며, 어느 학파에 국한하여 편중된 방제를 사용하지 않고 종합적으로 폭넓게 방제를 응용해야 함을 제시’로 평가하고 있다13).

玄谷은 서문14)에서 ‘東洋醫科大學에서 수년간 강의한 ‘漢醫學原理論’, ‘漢方生理學’, ‘漢方病理學’, ‘漢方藥理學’, ‘漢方方劑學’, ‘漢方診斷學’ 및 ‘臨床醫學’을 총정리하고, ‘漢方治療學’과 ‘本草學’을 새로이 추가하여 全書를 발간하고자 하였으나, 우선 ‘方劑學’과 ‘藥理學’15)만 합본하여 ‘東醫方劑學’으로 출판’함을 밝히고 있다.

『동의임상방제학(1985)』에는 『동의방제학(1964)』‘제1부 방제학’에서 ‘和劑作成論’과 ‘通治方解說’이 제외되었고, ‘辨證要綱’, ‘治法과 治方의 活用要領’, ‘實際臨床을 爲한 方劑解說’, ‘癌腫의 東醫學的 治療’가 추가되었고, 그외 제1부와 제2부는 동일하다. ‘通治方解說’에서 ‘A. 가장 광범위로 활용되는 처방’과 ‘B. 비교적 널리 활용되는 처방’으로 구분한 방식을 ‘通治方( 三大方劑, 三大治方)’과 ‘基本方(21개 汎證主方 및 關聯方)’으로 바뀌었다. 三大治方은 『황제내경(黃帝內經)』 虛實論에 입각한 방제로 傷寒雜病論부터 脾胃論과 溫病論 및 四象醫學 방제도 가감변화 방제로 설명된다고 하면서 임상 활용도에 따라 단순히 A, B로 구분하였던 방제를 허실이론에 바탕을 두고 ‘汎證 3大綱’과 ‘21종 汎證’으로 체계화한 것이다.

구체적으로『동의임상방제학』「諸治法」에서 ‘宋의 和劑局方에 五積散이 蒐錄되었는데 本寒(抑制證 內包)證의 通治方으로 加減活用되고 있으며, 金의 劉河間은 防風通聖散을 作하여 本熱(實證 內包)證의 通治方으로 加減活用하였고, 明의 張景岳은 理陰煎을 作하여 本虛證의 通治方으로 加減活用하였으니 이 三 方劑는 汎證辨治의 大綱이 되는 三大治方으로 內經 虛實論에 立脚한 方劑다. 그러므로 傷寒雜病論의 方劑나 脾胃論 · 溫病論 · 四象醫學等의 方劑가 이 三大方劑의 加減變化의 方劑로 說明된다. 그러므로 東垣은 內傷을 原因으로 하는 病의 治法과 治方을 補完하였고, 吳瑭은 溫熱이 原因이 되는 病의 治法과 治方을 補完하였으며, 李濟馬는 素因的 體質(先天體質)에 따른 看別法과 治法 · 治方을 補完하였고, 湯本求眞은 古方(傷寒論 方 및 金匱要略 方) 應用目標證을 補完하였으니 이들은 相互 相反되는 것이 아니라 傷寒論을 補完하여 治療에 萬全을 期하게 한 것이다. 또 和劑局方의 五積散, 傷寒三六書의 防風通聖散 및 景岳全書의 理陰煎은 內經 虛實論에 立脚한 三大治方으로 이를 細分하면 胃 · 痰 · 陰 · 陽 · 神 · 精 · 氣 · 血 · 瘀血 · 表 · 裏 · 半表裏 · 水 · 風 · 寒 · 熱 · 濕 · 燥 · 暑 等의 治方이 되니 여기에 消와 吐의 方을 더하면 二十一種類의 治方으로 分類되어 汗 · 吐 · 下 · 和 · 溫 · 淸 · 消 · 補의 醫門八法이 具備하므로 傷寒雜病論 · 脾胃論 · 溫病論 · 四象論 等의 諸 方劑가 이들 方劑의 加減 또는 變化方 內에 屬하는 것으로 볼 수 있으니 이도 相互 通하는 것이지 別途의 것이 아니다16)’고 하였다.

玄谷의 방제 분류체계와 관련된 독특성은 그의 저술 서명인 ‘한방생리’, ‘동의학리’, ‘동의학방법론’, ‘임상방제’를 통해 짐작할 수 있다. 『황제내경』‘虛實’을 ‘신체 내부 균형’과 관련된 약물요법의 생리이론으로 제시하고, 임상에서 다용하는 방제에서 通治方과 基本方을 선정하여 (본초)약리를 제시하는 과정에 그가 구상한 이론체계가 반영되어 있다.

‘本寒・本熱・本虛’의 三大治法과 각 치법의 通治方으로 ‘五積散・防風通聖散・理陰煎’을 설정하고, 三大治法은 21종 治法으로 세분하여 각 證 主方을 基本方으로 설정하고 基本方의 加減・合方 또는 變方으로 모든 病症을 치료하는 체계를 세운 것이다17). 通治方의 원 출전은 宋・金・明을 대표하는 저서이고, 임상 주요처방 참고서인『방약합편(方藥合編)』에 수록된 처방이며, 基本方도 대체로 通治方과 동일 분류에 속해 있다.

3. 通治方인 五積散・防風通聖散・理陰煎에 대한 정량적 비교

방제는 고전의 경험이 축적된 약물조합으로, 방제학에 소개되는 ‘군신좌사’, ‘효능’, ‘주치와 금기’, ‘가감법’ 등은 환자 맞춤형 처방을 위한 기본이론이다. 또한 방제는 약물의 조합이므로 약물의 ‘구성 종류 및 비율’이 방제 선택에 있어서 중요한 기준이 되며, 이외에도 환자 상태에 따라 방제의 선택뿐만 아니라, 약물의 ‘추가/배제’ 혹은 용량의 ‘증/감’과 관련된 ‘가감’방법은 처방 활용과정에서 필수 이론이다.

성과바탕학습에서 지향하는 통합교육의 관점에서 한의학 기초이론은 황제내경을 비롯하여 상한론, 동의보감, 동의수세보원의 고전을 근거로 원전의사학, 생리학, 병리학, 진단학, 본초학, 방제학, 경혈학 전공과목이 해당되며, 약물요법 관련된 임상과목18)의 기초이론은 ‘원전의사학-생리학-병리학-진단학-본초학-방제학’, 비약물요법과 관련된 임상과목19)의 기초이론은 ‘원전의사학-경혈학-진단학’이 과정별, 과목별 성과와 연관된다. 하지만, 근대화이후 玄谷이 생리학, 병리학 등으로 기초과목을 세부전공으로 구분한 이후 전공교수들은 전공과목 자체 중요성이나 국가시험 과목 혹은 임상전문의 과목 중심에 머물러있다20).

한의학 교육과정에서 교수중심, 전공과목 중심으로 이루어졌던 기존 방식을 임상 수행능력과 연계시켜 학생중심, 성과중심으로 변경하는 과정에 전공교수들의 토론과 합의에 근거가 필요하다. 필요성을 감안할 때, 玄谷의 基本方에 대한 비교분석은 약물요법의 성과바탕학습에 대한 ‘생리 및 병리 기초이론-변증 및 진단이론-본초 및 방제이론’체계의 모범 사례가 될 수 있다. 왜냐하면 실제 임상에서 많이 활용하는 방제 혹은 임상에서 응용이 가능한 기본방에 대한 이론체계이기 때문이다. 특히, 중의학의 영향을 받은 교과목 및 교재에 대한 기존 임상 현실과 괴리를 해결하고, 한방의료기관 80~90%인 한의원에 종사하는 한의사의 기본방 활용에 대한 역량교육 목표 설정에서 논거가 되기 때문이다. ‘本寒・本熱・本虛’의 이론체계를 방제의 원 출전 그리고 생리학, 병리학의 이론체계와 연관시킨 분석은 각가학설에 대한 종합으로 경험 혹은 주장에 머물기 때문에 비판적 논의로 이어지기 어렵기 때문에, 五積散・防風通聖散・理陰煎에 대한 본초 기미 분석과 약물배합에 대한 정량적 비교분석이 필요하다.

五積散21)은 蒼朮 二錢, 麻黃 陳皮 各一錢, 厚朴 桔梗 枳殼 當歸 乾薑 白芍藥 白茯苓 各八分, 川芎 白芷 半夏 桂皮 各七分, 甘草 六分, 生薑三片 葱三本으로 구성된 방제이다. 방제 구성약물을 약량과 관계없이 배합을 중심으로 方解를 보면, ‘平陳湯(平胃散+二陳湯)’, ‘영계출감탕, 반하복령탕’, ‘감초건강탕, 麻黃湯(-杏仁), 桂枝湯(-大棗), 四物湯(-熟地黃)’, ‘궁귀탕, 작약감초탕’, ‘길경탕, 길경지각탕, 계마각반탕, 복령후박탕, 반하건강탕, 귤피탕’ 등 방제와 연관시킬 수 있다. 따라서 五積散은 桂麻各半湯 및 神朮散으로 表의 風寒濕을 고려하고, 平陳湯 및 苓桂朮甘湯으로 裏의 寒水濕痰을 제거하여, 表裏의 寒을 치료할 수 있다. 이를 팔강변증과 연관시키면, 本寒을 치료하므로 陰, 表裏雙解하므로 表·裏, 本寒을 치료하므로 寒, 病的因子에 依한 抑制에 起因한 代謝異常 沈衰를 치료하므로 邪氣가 實한 實에 해당한다.

防風通聖散22)은 滑石 一錢七分, 甘草 一錢二分, 石膏 黃芩 桔梗 各七分, 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒硝 各四分半, 荊芥 白朮 梔子 各三分半 生薑5片으로 구성된 방제이다. 방제 구성약물을 약량과 관계없이 배합을 중심으로 方解를 보면, ‘六一散, 桂苓甘露飮’, ‘淸心凉膈散, 凉膈散’, ‘大靑龍湯, 麻杏甘石湯(-杏仁)’, ‘必用方甘桔湯(-黃芩, 玄蔘)’, ‘四物湯(-熟地黃), 金櫃當歸散(-黃芩), 白朮六一湯 (白朮, 甘草)’, 등 방제와 연관시킬 수 있다. 따라서 防風通聖散은 六一散+凉膈散+辛凉解表(麻黃, 石膏, 荊芥, 防風, 桔梗)+補氣血(兼反佐)로 表裏의 代謝異常亢進을 치료할 수 있다. 이를 팔강변증과 연관시키면, 本熱을 치료하므로 陽, 表裏雙解하므로 表·裏, 本熱을 치료하므로 熱, 病的因子에 依한 抑制에 起因한 代謝異常亢進을 치료하므로 邪氣가 實한 實에 해당한다.

理陰煎23)은 熟地黃20g 當歸12g 乾薑8g 肉桂4g 甘草4g으로 구성된 방제이다. 방제 구성약물을 약량과 관계없이 배합을 중심으로 方解를 보면, 貞元飮과 桂薑散을 合한 것24)이며, 양허와 기허에 ‘附子理陰煎 六味回陽飮’, 음허에 ‘左歸飮 雙和湯’, 기혈음양 구허에 ‘十全大補湯’, ‘大營煎, 三氣飮’과 연관시킬 수 있다. 이를 팔강변증과 연관시키면, 本虛 즉 補陰陽之虛를 치료하므로 陰·陽, 裏 그리고 虛에 해당하고, 辛溫하므로 寒에 해당한다.

五積散, 防風通聖散, 理陰煎 구성약물의 귀경과 기미를 數値로 변환하여 비교하면 Table 1와 같다. 처방의 ‘기’는 平(0)을 기준으로 微溫(0.5), 溫(+1), 熱(+2), 大熱(+3), 凉(-1), 寒(-2), 大寒(-3)을 부여하고 본초가 가지는 중량비를 곱한 값을 합하여 氣로 표기하였다. ‘미’는 ‘酸苦甘辛鹹淡’을 1/n한 값에 중량비를 곱한 값을 더하여 계산하였으며, 전체 약물에서 해당 ‘미’를 가지는 본초의 %개념으로 표기하였다. ‘귀경’도 ‘味’와 같다.

五積散・防風通聖散・理陰煎 방제를 『동의임상방제학(1985)』에서 주로 수록한『동의보감(東醫寶鑑)』과『방약합편』전체 처방에서 位相을 파악하면 玄谷의 汎證體系 이론배경에 대한 타당성을 논의할 수 있고, 通治方과 基本方의 상관관계도 비교할 수 있다.

방제의 位相에 대한 연구방법으로 ‘① 방제 구성약물의 본초분류에 의한 방법 ② 방제 구성약물의 본초 효능분류에 의한 방법 ③ 방제 추론 본초효능과 구성비 이용한 방법26)’ 그리고 ④ 군·신·좌·사 개념을 도입한 방제 비교 방법27)이 있다.

아래의 테이블은 각각의 방제를 구성하는 개별 본초의 한열 정보를 大寒(-3), 寒(-2), 凉(-1), 平(0), 溫(+1), 熱(+2), 大熱(+3)의 가중치를 부여하고, 방제에서 차지하는 중량비를 한열 가중치와 곱한 것을 더한 값을 표시한 것으로 개별 본초의 한열 속성과 구성비를 이용한 방제의 한열 성질 추론값이다.

방제 효능의 位相과 관련하여 방제 구성약물의 『본초학』 교재의 본초분류보다 본초효능이 세밀한 분류를 가능하게 하지만, 구성 약물의 효능 강도가 고려되지 않으면 약물 구성이 복잡할수록 변별력이 떨어진다. 『방제학』교재의 방제 효능을 이용한 추론은 개별 본초효능 강도를 반영할 수 있으므로 구성비가 동일하고 약물 구성이 복잡하더라도 변별력이 높다29).

『방제학』교재에서 추론한 본초효능과 구성비를 이용하여 『동의임상방제학』방제를 한·열 값에 따라 통치방과 기본방의 位相을 분석하면30) Table 2과 같다.

Cold·Heat phase comparison of herbal formula’s effects of Ojeok-san, Bangpungtongseong-san, Lieumjeon

白虎湯(-2.468)이 大寒(-3)과 寒(-2) 사이에 위치하며, 理陰煎(1.167)이 溫(1)과 熱(2) 사이에 위치하여, 白虎湯과 理陰煎이 한·열 위상에서 극대 값에 해당하는 방제가 된다. 通治方의 한·열 위상은 防風通聖散(-0.955), 五積散(0.577), 理陰煎(1.1667)으로 나타나, 表·裏의 寒熱을 겸치하는 五積散 및 防風通聖散과 本虛를 치료하는 理陰煎 차이를 파악할 수 있다. 또한 本寒을 치료하는 五積散과 本熱을 치료하는 防風通聖散 위상 차이를 파악할 수 있으며, 通治方과 세부 치법에 따른 基本方들의 위상 차이도 파악할 수 있다.

약물요법을 위한 한의학교육에서 치료경험이 축적됨에 따라 새로운 본초 조합이 만들어진 방제의 변화과정을 이해하고 임상에 활용할 수 있도록 기초전공과목인 사람에 대한 이해(생리학), 병에 대한 이해(병리학), 약물에 대한 이해(본초학), 방제에 대한 이해(방제학)을 일관된 이론체계로 연계시킬 필요가 있다.

4. 임상실제를 기초이론과 연계시킨 현곡의 이론체계 의의

玄谷의 기초와 임상을 통합하는 평생 연구과정은 근대이후 기초 임상이 분리되고 전문 분과 학회별 연구에 몰두하고 있는 교육자들에게 시사점이 있다. 첫째, 玄谷의 시대적인 배경은 기초와 임상을 엄격하게 구분하기 이전이었기에 임상을 염두에 둔 지식체계를 구상하였다는 점, 둘째, 80년 중반이후 중의학 영향을 받은 연구방법이나 교재와 달리 근대이후 당시 ‘한의학’의 특성 혹은 『동의보감』에서 『동의수세보원』으로 이어지는 ‘東醫(學)’의 임상 실제와 역사성을 반영하고 있다는 점이다.

玄谷의 연구 성과는 일본과 중국의 전통의학이 서로 영향을 주고받는 와중31)에 서양의학에 대비되는 ‘한의학’의 특성을 드러내고, 동북아시아 한·중·일 전통의학내에서 ‘동의’로 이어진 전통을 유지시킨 의의가 있다.

傷寒雜病論, 脾胃論, 溫病論, 四象論 등의 방제를 통합한 玄谷의 성과는 ‘四象(체질의학)-(五)臟腑(病機學派)-傷寒(六氣病機學派)’와 연관된 ‘4-5-6 생리체계’로 요약되어 『동의생리학』의 ‘생리학의 전체 체계32)’에 반영되어 있다. 다만,『동의생리학』총론에서 이론체계를 ‘음양론적 이론체계’, ‘오행론적 이론체계’, ‘육기론적 이론체계’로 소개하고, 각론은 ‘정신기혈론’, ‘장부생리’, ‘경락생리’ 그리고 ‘정신생리’, ‘부인소아생리’, ‘양생노인생리’, ‘체질생리’로 구성하고 있지만, 총론의 이론체계를 각론에서 구체적인 이론과 연관시킨 서술이 생략되어 이론체계의 일관성을 파악하기 어려운 실정이다. 또한 『동의생리학』은 서양의학 해부생리학의 장기중심 서술방식과 마찬가지로 臟腑와 經絡이 중심이 되고 개체생리와 특수생리를 제시하고, 약물요법 이론체계33)와 관련된 서술이 배제되어 있다.

中醫學은 西醫學 ‘辨病論治’에 대비시켜 ‘辨證論治’를 강조하고, 변증방법이 다양하지만 ‘표·리’, ‘한·열’, ‘허·실’과 총강인 ‘음·양’을 포함한 ‘팔강변증’을 기본으로 삼고 있다. 표·리, 한·열, 허·실은 x, y, z 직교 좌표 0을 기준으로 ‘표와 리’, ‘한과 열’, ‘허와 실’을 x, y, z축의 음값과 양값으로 상반되고 동시적이지 않은 상대 좌표 값과 같다. 이와 달리 玄谷은 방제 분류와 연관시킨 변증이론 체계는 ‘汎證 3大綱’과 ‘21종 汎證’이며, 변증이론 체계 총강이 ‘本寒・本熱・本虛’인 셈이다. 正氣·邪氣와 관련된 ‘허실과 한열[허한, 허열, 실한, 실열]’의 조합이나 邪氣의 전변과 관련된 ‘표리와 한열[표한, 표열, 리한, 리열]’의 조합과 달리, ‘한열과 표・리[(표・리)실한, (표・리)실열], 한・열과 허[허(한・열)]’이라는 조합은 中醫學과 차이가 있다.

임상에서 다용하는 방제를 기초이론과 연계하여 체계화시킨 玄谷의 입장을 기초전공 과목별로 의미를 살펴보면, ‘본초학(약리)’적으로 辛溫과 辛凉의 方劑 氣味 대조는『상한론(傷寒論)』桂枝湯‧麻黃湯의 辛溫과『溫病條辨』銀翹散‧桑菊飮의 辛凉 대응과 비견될 수 있으나, 五積散‧防風通聖散이 효능분류상 表裏雙解劑로 表와 裏에 모두 寒 혹은 熱을 겸한 경우에 ‘辛味로 발산하고 溫性으로 溫裏하는 五積散’과 ‘辛味로 發散하고 凉性으로 淸熱하는 防風通聖散’의 속성을 고려하였다고 볼 수 있다.

‘병리학’적으로 本寒은 寒이 근본이 되고 다른 邪氣와 결합한 風寒, 風濕, 寒濕 등을 통칭하고, 本熱은 熱이 근본이 되고 다른 邪氣와 결합한 風熱, 燥熱, 濕熱 등을 통칭하여, 병의 근본 원인을 통치의 대상으로 삼아 약물요법과 병리 이론체계를 연관시켰음을 알 수 있다.

‘생리학’의 이론체계와 관련하여 인체의 생명 유지와 관련된 精氣學說34)이 精, 氣, 精氣, 氣·血, 精·氣·神, 精·神·氣·血, 精·神·氣·血·津液, 氣·血·陰·陽, 血·神·營·氣·精 등 다양하지만, 本虛의 대상을 理陰煎을 근거로 추정할 수 있다. 理陰煎이 ‘理中湯 變方’, ‘脾腎虛證의 剛燥에는 理中湯, 溫潤에는 理陰煎’을 볼 때 正虛에서 補陰위주에 補陽을 겸한 처방이며35), 70년대 ‘끼니를 굶거나 심한 노동과 영양결핍으로 虛冷한 상태에 감기에 걸리거나 怔忡, 虛熱이 발생한 경우가 많았다’는 당시 상황36)을 고려하면, 玄谷의 本虛는 景岳의 ‘(脾)腎陽虛’증과 사상체질의학에 근거한 개인 특성 및 당시 생활환경 등을 반영한 ‘陰陽俱虛’임을 알 수 있다.

특히, 傷寒論, 金元四大家를 거쳐 溫補學, 溫病學, 中西醫匯通 및 中西醫結合에 이르는 과정에서 病에 대비한 證을 病性, 病因, 病位로 명확히 한 中醫學과 달리, 그리고 서양의학을 적극적으로 도입하면서 질병에 대응한 한방처방을 구사하게 된 황한의학과 달리 한의계의 임상 현실을 반영하고, 기초이론에 근거하여 임상의 다양한 상황에 응용이 가능한 처방을 선정하고 분류체계를 제시한 점은 기초와 임상을 연계시키는 모범이라 평가할 수 있다.

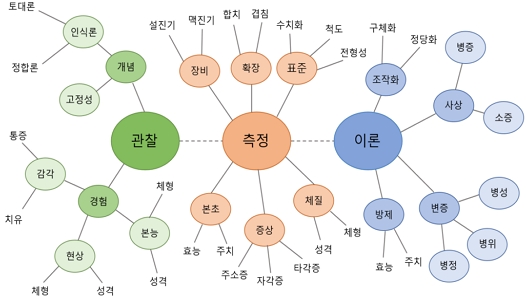

의사의 주관성과 환자에 의존적인 정보 그리고 개인 삶의 질까지 포함하는 의료의 특성때문에 의학이론이 과학지식이나 이론체계와 동일한 방식으로 발전하지 않는다 하더라도 과학의 역사와 철학에 관한 상보성을 감안할 필요가 있다. 과학지식의 창조과정은 ‘관찰’, ‘측정’, ‘이론’을 통해 이루어지는데, 감각, 현상 등 경험의 인식적 반복을 통해 ‘관찰’을 하고, 관찰 가능한 것은 ‘측정’을 통해 축적되어 지식이 되며, 이후 일련의 지식들은 물리적으로 조작화하는 단계를 거치게 된다. 즉, 경험의 반복으로 이성의 체계화를 이루어 상보적인 과학 체계가 만들어 진다37). 한의학 역시 경험의 반복을 거쳐 체계를 이루어 온 역사 그리고 현곡의 방제와 관련된 개념들을 과학적 체계화와 연관시켜 보면 그림 2와 같다. 고통의 감각을 치유하기 위해 症狀을 관찰하기 시작하여 분류하는 과정에서 자각증, 타각증, 주소증 등이 구분되고, 병인을 고려하여 正邪의 역학관계에서 병위(表·裏), 병성(寒·熱), 병정(虛·實)을 바탕으로 辨證의 개념으로 발전하였다. 이러한 개념과 동시에 치료과정에서 효과가 있는 동·식물의 효능, 單味인 本草와 복합제인 方劑의 效能 및 主治 개념이 성립하였다.

근대이후 한·중·일 삼국의 전통의학이 서의학과 교류과정에서 질병과 변증의 차이, 임상의 비교동등성, 병과 증의 상호관계, 방제와 질병의 인과관계 등에 관한 논쟁은 현재진행형이며, 이러한 문제가 교육과정에서 해결되지 않는 과제를 만들고 있다.

‘한의학은 비과학적’이란 비판 혹은 ‘한의학 특성을 잃는 洋診韓治’라는 논쟁에 있어서, 지극히 과학적이고 입증된 사실처럼 받아들이는 ‘물은 섭씨 100도에서 끓는다’는 말이 합의를 이루어지는 과정에 ‘온도, 열과 냉’, ‘온도계의 고정점’, ‘측정과 척도’, ‘끓는점과 어는점’, ‘측량의 확장’ 등과 관련된 역사와 철학의 상보성은 시사점이 크다(Fig. 2). 玄谷의 독창적인 3大治法과 通治方은 팔강변증의 중의학 치법과 차별적 의의에 대한 논의를 심화시키고, 한의학을 상징하는 사상체질의학에 대한 가치를 구체화시키는 계기를 만들 수 있기 때문이다.

玄谷은 ‘1930년대 동서의학 논쟁에서 형성되었던 한의학의 현대화 흐름을 1960년대까지 이어나간 한의학 연구자’이며, 『동의학방법론연구』는 ‘한의생리학이 존재하게끔 기반을 닦은 역작’이었으며, 한의학에 대한 강한 자신감과 자부심의 원천은 ‘한의학 임상에서 거두고 있는 뛰어난 치료효과에 근거한 것’으로 이러한 치료효과가 ‘한의학 이론에서 나온다는 것을 추호도 의심하지 않고 있었다’고 평가38)하는데, 『동의임상방제학』역시 임상현실에 근거하고, 이론으로 기반을 다짐으로써 서의학이나 중의학 혹은 황한의학에 대비하여 한의학의 장점을 유지할 수 있다는 확신으로 저술하였다고 평가할 수 있다.

결 론

‘한방생리학(1955)’이라는 기초전공 과목에서부터 『동의임상방제학(1985)』에 이르기까지 30여년 저술성과는 현곡의 한의학 특성에 대한 견해와 기초·임상의 연계에 대한 구상을 엿볼 수 있다. 당시 근대화이후 서구문화의 영향을 받으며 동서의학 논쟁을 비롯하여 한·중·일이 상호영향을 미치는 상황에서, 현곡은 서의학에 대비되고, 중국 일본의 전통의학과 차별적인 특성이 한의학의 장점으로 드러나는 현대화 요구에 부응하고자 연구하였다.

기초지식과 임상경험의 연계는 의학분야에서 매우 중요한데, 기초지식은 이론적인 지식과 과학적인 원리를 바탕으로 심층적인 이해를 제공하며 이는 진단과 치료를 위한 체계적인 접근과 의사결정에 필수적이다. 그러므로 의학교육에서 기초지식과 임상경험의 연계를 통하여 더욱 정확하고 효과적인 진단과 치료를 능력을 갖추게 할 수 있다. 그러나 현상으로 드러나는 임상경험은 지식으로 체계화하기 어려운 측면이 있는데, 주로 사례의 복잡성과 환자 특성의 다양성, 의사의 주관성과 환자 의존성, 임상정보의 불완전성 등이 내재되어 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 지식과 경험의 상호작용을 통해 복잡한 임상 상황을 이해하고 최적의 판단을 내릴 수 있는 능력을 교육하기 위해, 지식을 체계화하고 공유하는 연구에 대한 노력은 임상경험의 일반화와 효과적인 활용 능력을 향상시킬 수 있다. 따라서 지식 체계화를 위한 연구는 임상현장에서의 다양한 현상이나 경험, 개인의 주관성, 복잡성 등을 무시하지 않고 일반화와 과학적 타당성까지 고려한 연구방법과 입장을 조합하여 총체적인39) 접근을 모색해야 한다. 이는 개인의 복잡한 상황과 다양한 영향 요소를 총체적으로 평가하여 개인 맞춤형 치료를 제공하고, 단순한 증상만을 다루는 것이 아니라 개인의 전반적인 복지와 건강을 고려하는 접근을 강조하는 의미이다. 이러한 접근은 현곡의 기초임상 연계과정에서 중의학의 변증과 차별적이면서 동시에 개인특성을 고려한 사상의학까지 포괄한 관점과 일맥상통한다고 보인다. 본 연구에서는 현곡의 한열개념에 대한 정량적 분석을 통하여 현곡 지식체계의 일반화와 과학적 타당성을 고찰하고자 하였다. 여러 본초의 조합으로 형성된 처방 전체의 한열 속성을 기존에 알려진 본초 지식의 한열의 강도를 계량화가기 위하여 단계별 값을 부여하고, 개별 본초가 처방 전체에서 차지하는 구성비를 계산하여 각각 본초의 한열 강도와 구성비의 곱을 모두 합하여 한열의 총량으로 표시하는 방법으로 분석을 진행하였다. 이를 통하여 현곡 선생의 本寒, 本熱의 구분을 본초의 한열속성의 총합으로 일반화할 수 있음을 알게 되었다.

최근 성과바탕교육이 화두가 되고 있는 현실에서, 현곡의 독창적인 생리병리학에 기반한 치법과 방제 분류체계가 기초한의학 연구에서 기초지식에 대한 탐구를 넘어 임상경험을 체계적으로 설명하는 근거를 창출하고, 기초한의학 교육목표와 교육방법이 임상현장의 문제를 해결하는 지식체계와 연결하는 계기가 되리라 기대한다.

Acknowledgments

이 논문은 2023년도 (재) 씨젠의료재단의 지원을 받아 수행된 연구사업임.

Notes

References

- Lee CY. Yoon Gil-Young's "A Study on the Methodology of Traditional Korean Medical Physiology" : Review from an Insider's Viewpoint. Physiol & Pathol in Korean Med. 2009;23(4):751-60.

- Kim NI, Gang YS. The Thoughts of Hyun-Gok, Yun Gil-Young in his studies in the Context of the History of Oriental Medicines. Korean Society of Medical History. 2008;21(2):149-58.

- Kwon YK. Donguihak perception of yin yang and five-elements - Focusing on Yoon Gil-young's thesis 'Methodology Study of Traditional Korean Medical Physiology'.The Journal of East - West Medicine. 1994;19(3):27.

- Kim GC, Shin SS, Lee YT. Study on the HYUN-GOG’s Main Principles Differentiation of Syndromes. Physiol & Pathol in Korean Med. 2003;17(3):595-604.

- Kim GC, Lee JW. A study on the Yoon Gil-Young's theory of classification in the “syndrome differentiation”. J Korea Instit Orient Med Diagn. 2015;19(1):55-63.

- Kim GC, Lee HW. A Study on the Historical Changes in the Theory of ‘Syndrome Differentiation’ from the Viewpoint of Yoon Gilyeong. J Korea Instit Orient Med Diagn. 2015;19(3):151-58.

- Kim GC, Kim DK. A Study on the system in the Theory of 'Syndrome Differentiation' from the Viewpoint of Yoon Gilyeong. The Society of Korean Medicine Diagnostics. 2016;20(1):15-6.

-

Shin SS. The Editing System and Characteristics of 『Clinical Formula Science of Korean Medicine』. Herbal Formula Science. 2013;21(1):142-53.

[https://doi.org/10.14374/HFS.2013.21.1.142]

-

Park HS, Lee BW, Lee BK. A study on the comparative method of prescription using gunsinjwasa theory. Herbal Formula Science. 2014;22(2):45-54.

[https://doi.org/10.14374/HFS.2014.22.2.045]

-

Bang MW, Kim KW, Lee BW. A Study on the Inference and Classification Method of the Effectiveness Using the Herb Composition. Herbal Formula Science. 2017;25(1):29-38.

[https://doi.org/10.14374/HFS.2017.25.1.29]

- Yoon GY. Theories and Methods of Oriental Physiology. Seoul: Oriental medicine; 1955. p.53-54

- Yoon GY. Clinical Formula Science of Korean Medicine. Seoul: Myeongbo publishing; 1985. p.27

- Lee JD. New Bangyaghabpyeon Sangtong. Seoul: Cheonghong; 2012. p.123

- Park BG. Oriental Clonic 40th. Seoul: Daegwang Culture Publishing; 1979. p.711-20

- Shin JY. Bangyaghabpyeon Commentary. Seoul: Seongbo publishing; 1991. p.27-209

- Research Institute of Oriental Medicine, Korean Academy of Medical Sciences. Oriental Medicine Formula Science. Seoul: Yeogang publishing; 1992. p.185-229

- Oriental Medicine Restoration Editorial Department. Korean translation pyeonju bangyaghabpyeon. Seoul: Younglim publishing; 1991. p.121-230

- Kang SS. Formula Science. Seoul: gyechug cultural publishing; 1984. p.87-90

- Jang HS. Philosophy of Thermometer. Seoul: dongasiabook publishing; 2013. p.442-82